◎2023年4月2日(日)

彦谷自治会館駐車場(8:06)……天池山・280m標高点(8:42)……351m三角点(9:17)……山頂の神社(9:28)……361m標高点付近(9:53)……車道(10:40)……愛宕山・124m標高点(10:45)……西山(10:58)……車道(11:06)……自治会館駐車場(11:14)

湯殿山には三年前に石尊山の方から行っている。それ以前から、石尊山尾根を歩く都度に<湯殿山>方面への標識が気になっていて、思い切って行ってみたのではあるが、すんなりとはいかなかった。砕石場で尾根は削られ、一旦は砕石場を通過せねばならず、砕石場に下るまでがかなり難儀な仕事になってしまった。地図上の381m標高点は平らになっていた。別にその時のことを後悔したわけではない。今度は反対側の彦谷からのあたり前コースで歩いてみることにした。

ネットで「足利 湯殿山」を検索すると、「彦谷湯殿山」というのが通称らしい。確かに「湯殿山」は全国各地にある。羽黒三山信仰の現れだろう。それはともかく、今回のコースの最高標高は390mほどのもので、先日歩いた最寄りの三床山に比べれば30m高い程度だし、あれから10日以上も経っているから、アカヤシオへの期待はなく、むしろ、ヤマツツジでも見られればいいと思っている。

朝起きると、天気はどんよりしている。どうしようか迷った。昨日行ければよかったが、用事があったから今日になった。家から車で30ほどのものだ。天気次第では、行ってから戻るか、登ってから戻ってもいいと思って出かけた。

(彦谷自治会館)

![]()

(ハイキングコース案内)

![]()

彦谷自治会館に着くと、車が7、8台あり、ハイカーらしくない人も結構いたので、何か行事でもあるのか、あるとすれば駐車に支障もきたすだろうと、ボスらしい方に確認すると、今日はクリーン作戦で、ここが集合場所になっているとのこと。車が増えるかもしれないからあそこに、あっち向きでとめておいてと言われ、まずはほっとした。その際、ちらりと、他の方が「今日は太田ハイキングが来るんだよな」と言っているのが聞こえた。こんな山に団体さんか。鉢合わせ前に山頂に着いていたい。

今日は敢えて反時計回り(新東登山口というらしい)で歩くつもりでいる。敢えてとしたのは、下山してから、そのまま駐車場には戻らず、足利百名山の愛宕山と西山を回るつもりでいるからだ。

(新東登山口へ)

![]()

(新東登山口)

![]()

新東登山口までは600m。相変わらずどんよりした空だ。雨の心配はないだろう。すぐに民家は途絶え、舗装された山際の道を行く。沿線には桜も見えているが、この空の下では花の様子も見てとれず、葉桜になりかけているような気がする。現に、花が路上にかなり落ちている。

長いなと思ったところで登山口。あとは山道ながらも迷いようもない道が続く。反時計回りで歩く人は少ないようで、この先、山頂までだれにも会うことはなかった。

(歩きやすいしっかりした道)

![]()

(本日初)

![]()

(山桜は陽があたらず、咲き具合もわからない)

![]()

道は歩きやすい。この湯殿山はマイナーな山かなと思っていたがそうでもないようだ。針葉樹を見ることはなく、見通しの良い雑木の疎林の中の緩い登り歩きで、薄暗いところもなく、歩いていて開放的な気分になる。スカッと晴れていたら気持ちも良いだろう。山頂まで2.3kmの標識を見かけたところでヤマツツジを見かけた。この先も、密ではないがちらほらと目に入ったが、ツボミの方が多い。ここも、山桜の花がかなり落ちている。

(傾斜が緩くて助かる)

![]()

(天池山)

![]()

(天池)

![]()

緩い登りだったためか、ピークらしくも感じないところにベンチと山名板があった。標高点280mの天池山。ここも足利百名山か。近くには<天池(猪の楽園)>と標識がある。イノシシのヌタ場になっているのだろう。どうでもいいことだが、このヌタ場、漢字で書くと「沼田場」らしい。動物がぬた打ちまわったところからヌタ場、ぬた場になったようだが、沼田と記す因果関係はわからない。当て字っぽい気がしないでもない。

正直のところ、楽な山だと思った。天池山から湯殿山山頂までは100mの標高差だし、この先も若干の起伏はあるものの等高線の幅は広い。せいぜい、351m三角点下の50mが狭い程度のものだ。当初、西から時計回りに歩けば楽かなと思ったものだが、そちらを下ってみれば、急なところこそないが、やけに長く感じた。

(下山近道。あまり歩かれていない様子)

![]()

この先に、左に向けて<←表登山口(旧高松館、下山近道)>とブリキ板に記された標識が転がっていて、薄い踏み跡が続いている。表登山口とは山頂の鳥居マークから南に下る破線路が実線と合わさったところかと思うが、こちらは、沢型に実線が出てはいるものの、その先のこちら側は切れている。おそらく、その実線に続いている道かと思う。

ヤマツツジがまた出てくる。今度はあちこちで見かけるようになった。これが途切れると殺風景な景色になってしまう。代わって山桜も元気そうなのが出てきた。これはヤブに入らないと間近には見られない。せめて晴れていたら、ここからでも鑑賞できるだろうに、この天気では惜しい。

(緩く下ると)

![]()

(湯殿山が見えてきた)

![]()

湯殿山らしきピークが見えてきた。双コブになって見えるが、地図を見れば、確かに鳥居マークの西側にも10mほど低いピークがある。石尊山の方から登った際には、鳥居マークのすぐ西に出て、三角点を確認し、361m標高点の先で北西に下った。だから、あのコブは二つともに登っているはず。なるほど、こちらから見ると、自分のその時の歩きもすっきりわかる。

(さっきよりも花は増えてきた)

![]()

(巡視路に合流。巡視路は右下から上って来ている)

![]()

(カタクリはなかった)

![]()

下って登る。特に休みたくなったりはしない。現に、今日はゆっくりと歩いている。急なところは気分もせわしくなって、ついがむしゃらに歩くことになってゼーゼーとなるが、今日はそんな状態にはならない傾斜だ。またヤマツツジが出てきて、低い所に山桜が見えた。

送電線が視界に入るようになると、右下からステップが現れた。こういうところは決まって巡視路だ。新栃木線の黄色の標柱があった。標識によると、この右下に行くと粟谷林道に出て深高山に行けるらしい。ふと気づいたが、そちらに向けて「カタクリ20米」という案内もあったので寄り道してみた。50mほど下ってみたところでカタクリは見つからなかった。もう終わりだろう。ここは標識が賑やかで、<粟谷分岐>というのもあった。地図を見ても、そんな道はないが、東側に破線路は接近しているから、そこに出るのかと思う。

(間近になる)

![]()

(送電鉄塔)

![]()

送電鉄塔を通過。三角点峰らしいピークが迫った。右手に向けて<まきみち>の標識が出てきた。はて? と見上げると確かに岩場が続いている。これくらいなら…といった思いよりも、岩場の方に、ここまでよりは幾分賑やかに咲いているツツジの魅力に負けて岩に向かった。ロープも垂れてはいたが使うほどでもなかったが、地下タビのすり減ったスパイクで一回滑り、以降は慎重に登った。岩から離れてのツツジ見物は極力控えながらも接近した。そういえば、この地下タビだが、自治会館の駐車場で、隣に置いた車から出て来たニイちゃんが、何が珍しいのか、オレの顔よりも足元ばかりを眺めていた。

(岩場で)

![]()

(ロープも垂れている)

![]()

(終わり? 花が完全に開いていない。もう落ちたのかもしれない)

![]()

(遠望。八王子丘陵かと思う)

![]()

(ミツバツツジが出てくる)

![]()

(三角点を見かけ)

![]()

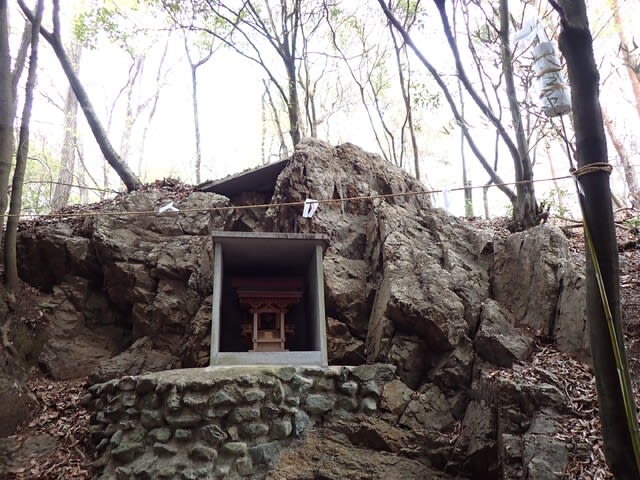

(羽黒山神社)

![]()

意外と長い岩場だった。その間に、足利の街並みが送電線を通して間近に見えた。確かに、仙人ヶ岳や石尊山に比べたら市街地の延長だ。また<マキミチ>の標識。これは下りに向けているから、ここで下からの巻き道と合流なのだろう。そして、三角点標石。R.Kさんの標識を久しぶりに見た<350.9>。ここには石祠がある。あとで調べると、これは羽黒山神社ということになる。前述のように、石尊山から来た時には、ここまで下っている。ここで、さも知ったかぶりをして羽黒山神社などと、以下同様にも書いているが、これはあくまでも後で取って付けたようなもので、自治会館にあったハイキングコース案内板に、神社名はすべて記されている。

(岩じみたところはまだ続く)

![]()

(北側は山桜が満開のようだ)

![]()

(前回、湯殿山に来た時には、あの尾根を下って採石場に出てからまた尾根を登った)

![]()

岩場というよりもガレが続く。けなげに咲くアカヤシオを発見。別に最初から期待していたわけではない。もう時季は過ぎていると思っていた。驚いたことにツボミもある。この先に期待を持つつもりもない。持てばがっかりする。見られただけでもラッキーと思えばいい。

続いてミツバツツジらしいツボミ。まぁ、これからはこれが主役だ。北側の展望が開けた。意識もしていなかったが、ようやく陽が少しあたりはじめた。石尊山方面の斜面は花盛りのようだ。左に目を移すと、砕石で削られた尾根が生々しく見えている。こうして見ると、わかっていたら、尾根を忠実に下ろうとして危険な思いをせずとも、一旦、沢筋に下ってから砕石場の上端部に出た方がよかったかもしれない。だが、その沢筋もまたザレていて、つかまる木もないようにも見える。

(粟谷湯殿山神社)

![]()

(ツボミもあるし、花も小さい)

![]()

(月山神社)

![]()

しばらくそちらを回顧しながら眺めていると時間が過ぎた。まだ先がある。次の祠。これは粟谷湯殿山神社。つまりは今は同じ足利ながらも、まだ旧粟谷村エリアだったわけだ。この祠の両サイドには彫りが入っている。龍のようでもあるし、よくわからない。

また岩場。ヤマツツジも相変わらずだが、この辺になると、さして高度の違いはないが花が小さく、これからだろう。続いて三基目の石祠は月山神社となる。周辺のツツジはミツバツツジになった。花を開いている。正確にはトウゴクミツバツツジと言うのかもしれない。詳しくは知らない。レンゲツツジとアカヤシオ以外のツツジは、これらとて怪しいものだが、区分けがよくわからない。きれいに咲いて癒されるツツジならそれでいい。何ツツジでもいい。ただ、赤城白樺牧場のレンゲツツジだけは、きれいだとは思うが、なぜか俗っぽいツツジに思える。ど素人が何を戯言をと思われるかもしれないが、それはそれで結構。前回の山歩きで、ミツマタの花に感動したり、きれいだとも少しも思わなかったレベルの花への趣向なのだから。

(半端なところに山名板があった)

![]()

(少し賑やかになって)

![]()

(彦谷湯殿山神社)

![]()

(山頂にはアカヤシオが残っていた。くたびれた感じはする)

![]()

(花を楽しめるのもこの時季だけだろう)

![]()

岩場から離れた。というよりも、この山そのものは岩峰のようだ。岩が風化しているだけのことだろう。現に、平坦ながらもザレた道になっている。そして山頂の彦谷湯殿山神社に到着。ミツバはアカヤシオになった。寒暖計は16℃。いくらか陽が出ていたはずなのに、また隠れて、肌寒い。ここまであまり汗もかいていない。ペラペラパーカーも脱いでいない。だれもいない。まさかと思ったアカヤシオが残っていた。しばらく探索した。ここで一服つけたかったが、短時間歩きだろうし、我慢できるものならそうしようと肝心のタバコは持ってこなかった。

(下る。プチお祭りはここからだった)

![]()

そろそろ下ろうかと思ったところで、自分とは反対回りでニイちゃん達が登って来た。三人組。顔には覚えがある。出発時にオレの地下タビをじっと見ていたニイちゃんがいた。当然、向こうは顔を知っているわけはない。足しか見られていないし、ようやく山頂に着いて、他人の足元に目を向けるわけもない。タビ姿のジイさんの姿を記憶しているのやら。

(やはり、自分にはこれだね)

![]()

(この通りは「つつじの峰」というらしい)

![]()

(ヤマツツジも上の方が盛りらしい)

![]()

(斜面下に続いているが、集中してはいない。あくまでも点在)

![]()

(一つ一つ撮っていたら、先に進まなくなった。ツツジのトンネルでも経験していればさっとかわすだろうが、今季はまだだし)

![]()

(だらだら続く)

![]()

(これはよかった)

![]()

(主に右斜面だったが、左側にも咲いている)

![]()

(ちんまりながらも飽きない)

![]()

(もう、自己満足はそろそろでいいか)

![]()

(つい、気になって見てしまう)

![]()

(終わりにして欲しいところだが)

![]()

(これからは主役だろう)

![]()

(361m標高点。左から行けるのにわざわざ直登した)

![]()

下りは長かった。特に、途中までは、ここを上りに使ったとしてもそんなに時間はかかるまいと思うような時間がかかった。理由はアカヤシオとミツバツツジ。今回は山行三度目のアカヤシオとなる。ここにして素晴らしい出会いがあったわけでもない。むしろ、三床山とは同じレベルだったかもしれないが、なぜか見物に長引いた。足が止まり過ぎたし、斜面を下ったりもした。なるほど、標識には、山頂下からしばらくは<つつじの峰>とある。

どんどん下る。とはいっても、山頂から標高361mまで20分もかけてしまっている。左にヒノキの植林が見えたあたりから花は少なくなった。ようやくピッチは上がった。ところで、あの三人組と別れてから出会ったのは二人連れだけ。何とも寂しいが、太田ハイキングはどうしたのやら。少なくとも10人以上の団体だろう。騒ぎ声はまったく聞こえない。ここでようやく安定しそうな陽が出てきた。

(まだ続いていた)

![]()

(これも。ふつう、こんなレベルでわざわざ写真掲載をしたりはしないが)

![]()

(八王子丘陵。左に金山)

![]()

(右の三角が茶臼山)

![]()

(ここの岩場は往路のそれよりも楽だが、着地に要注意か)

![]()

(気になったので振り返って様子を見る)

![]()

目の前に岩が現れた。左に<マキミチ>の標識と<危険と思われる方>と記された案内板。特に危険を感じなかったので巻きはしない。岩を下って行くと、話し声が聞こえた。岩の下で休憩中のようだ。四人グループだ。もしかして太田ハイク? やけにこじんまりしたグループだ。団体なら、わいわい騒ぎにうんざりしながら、こちらはしばらく待つ態勢を想定していた。この先で出会ったのは、空身のオッさん一人だけ。そのオッさんも怪しげな歩きをして、登って来たはいいが、すぐに下って来てオレを追い抜いて行った。ということは太田ハイクは曇天につき中止だったのだろうか。もしくはこの四人? 自治会館で余計なことを耳にしたばかりに気になっていたし、どんな年齢層で、どんな歩きをいているのか見ておきたかった。まして自分の住む地元の山歩き会だ。いつぞや、赤城黒檜の登りで、リーダー格のジイさんに罵声を浴びせられ、半ベソをかきながら登るバアさんを見かけた時には気の毒になった。まさか太田ハイクじゃあるまいな。あれはただのモラハラ団体だった。

(ようやく落ち着いて下れる。だが、先は長かった)

![]()

(空晴れていまさらながらの山ざくら。俳句のつもり)

![]()

(鉄塔に登ったはいいが、この先には行けなかった)

![]()

四人組が巻かずに岩を登るのを確認して下る。チラホラと咲く山桜とヤマツツジを見ての下り。つい立ち止まってはカメラに入れる。今日も、目立つツツジはほとんど撮ってしまった。<学校林上>の標識が出た。どこかの学校林なのだろうか。ここからステップが出てきて、やはり鉄塔に出た。ここで迷う。鉄塔の先には道がなかった。うろうろしていたら、右下に歩道らしきのが見え、ヤブをこいで下る。

(ここは盛りといったところか)

![]()

(そろそろ飽きてきている)

![]()

(ここの山桜は賑やかだった。青空がもっと欲しい)

![]()

道に戻ると、さっき記した不可思議なオッさんに出会ったりしている。見上げれば、うっすらと青空が広がり出している。ここで、山桜が満開なのを知ってがっかりした。晴れていたら、登り時から楽しめたはずだ。

(これが出てきたということはそろそろ終点だろう)

![]()

(やはり)

![]()

今や典型的な里の風景の、余計なものに感じる人工的なものが目の前に広がっている。ソーラーパネル。正面には八王子丘陵に見えている。その右端にはアンテナのある桐生域の茶臼山。四年前に太田側から茶臼山に登った際に、北に見えるこんもりとした丸い山が湯殿山だと休んでいたジイちゃんに教わった。あの山はいいよとも言っていた。それから行きたくなったのだが、数年前ながらも、普通コースは避けて、難儀そうな形で歩いてみたかった。だから、翌年に実行してみた。

(慶路坂。左に行けば自治会館。ここは直進した)

![]()

自治会館につながる道に出た。ここから自治会館までは5分もかかるまい。ちなみにここは<慶路坂>というらしい。古道なのか、石仏と石碑がいくつか置かれていて、文政の字が読み取れた。ここからは自治会館方向の左には行かずに直進する。あと二山に特別な思いは何もない。そして、足利百名山ということもこの時は知らない。標高点124mの愛宕山とその南に西山という名前のある山があるから(地図上には名前の記載はない)行くだけのことで、あくまでもついでだし、時間が余計にかかるわけでもないようだから。

(こんな道を行くと)

![]()

(すぐに建物。前にベンチがあるからトイレか物置と思った)

![]()

(愛宕山)

![]()

(愛宕神社というらしい)

![]()

ヤブっぽいながらも明瞭な道を行くと、左に鉄塔。鉄塔下に上がってみたところで展望はない。道に戻ってそのまま行くと、最初、トイレかなと思ったが、物置のようなものが見えた。ベンチも一基。物置を回り込むと愛宕山の山名板。ここまで分岐から5分もかからなかった。地図には鳥居マークがあるから、この物置風の建屋は愛宕神社らしい。

(下る。落葉がすごかった)

![]()

(この辺から適当に登ると)

![]()

(水道施設のようだった)

![]()

(そして西山に到着。愛宕山も西山も、わざわざ寄り道するほどの山でもなかった)

![]()

愛宕山から西山には尾根伝いに直線的に破線路になっているが、ヤブが密で、踏み跡すら見あたらない。このまま道を下って、西山の下らしきところから登り上げるしかないようだ。

この道を下って行くと、落葉の堆積がすごい。ヒザまで来るところもある。ズック靴では滑るだろう。適当なところから道を離れて斜面に取り付く。ビニールテープで囲われていたが、入るなとも書かれていないので中に入り込む。踏み跡なんてものはない。歩きやすそうなところを登る。登るとはいってもたかが知れている。

山頂らしきところにはフェンスに囲まれたコンクリート製の四角い物があった。バルブが見えているところからして水道施設だろう。ヤブの中を一周してみた。山名板は見あたらない。東側に小広いところがあり、そこに行ってみた。クモの巣がひどい。西山の山名板を見つけた。

(西山の下には神社)

![]()

(墓地に出て)

![]()

(舗装道に出る)

![]()

このまま来たルートで戻るのも億劫なので南側に下ってみた。どこに出るかは知らないが、車道には出られそうだ。すぐ下の大岩に社が祀られ、注連縄も張られている。何神社なのかはわからない。そのまま下って行くと、墓地の上に出て、先に車道が見えた。

(自治会館へ)

![]()

(左に西山)

![]()

(あの鉄塔の先に愛宕山)

![]()

(自治会館に帰着)

![]()

天気はまたどんよりしてきた。汗ばんだ身体が寒くなった。車道を歩くとすり減ったとはいってもスパイクがアスファルトをこすってジャラジャラと音を立てる。スパイクがさらに減っている音だ。10分もかからずに自治会館に到着。ちょうど、湯殿山から、自分と同じ反時計回りで戻って来たオッさんがいた。他に人の気配はないが、車は20台近くある。クリーン作戦はすでに終わったろうから、ハイカーの車だとすれば、随分とこだわるが太田ハイキングだろうか。団体さんと出会うことなく済んでよかった。

ちんまりとしたものがほとんどだったが、今日は点在するツツジを楽しませてもらった。残念なのは、天気がすっきりせず、山桜がすっきりと見られなかったこと。愛宕山と西山は元より付録のようなものだったから、正直のところ、特別な印象はない。愛宕山は通り道にあったし、西山は水道施設が邪魔なヤブ山といったところか。行ったこと自体、すぐに忘れそうだ。

(今回の歩き)

![]()

この地図は電子地形図25000(国土地理院)を加工して使用しています(令和元年手続改正により申請適用外)

彦谷自治会館駐車場(8:06)……天池山・280m標高点(8:42)……351m三角点(9:17)……山頂の神社(9:28)……361m標高点付近(9:53)……車道(10:40)……愛宕山・124m標高点(10:45)……西山(10:58)……車道(11:06)……自治会館駐車場(11:14)

湯殿山には三年前に石尊山の方から行っている。それ以前から、石尊山尾根を歩く都度に<湯殿山>方面への標識が気になっていて、思い切って行ってみたのではあるが、すんなりとはいかなかった。砕石場で尾根は削られ、一旦は砕石場を通過せねばならず、砕石場に下るまでがかなり難儀な仕事になってしまった。地図上の381m標高点は平らになっていた。別にその時のことを後悔したわけではない。今度は反対側の彦谷からのあたり前コースで歩いてみることにした。

ネットで「足利 湯殿山」を検索すると、「彦谷湯殿山」というのが通称らしい。確かに「湯殿山」は全国各地にある。羽黒三山信仰の現れだろう。それはともかく、今回のコースの最高標高は390mほどのもので、先日歩いた最寄りの三床山に比べれば30m高い程度だし、あれから10日以上も経っているから、アカヤシオへの期待はなく、むしろ、ヤマツツジでも見られればいいと思っている。

朝起きると、天気はどんよりしている。どうしようか迷った。昨日行ければよかったが、用事があったから今日になった。家から車で30ほどのものだ。天気次第では、行ってから戻るか、登ってから戻ってもいいと思って出かけた。

(彦谷自治会館)

(ハイキングコース案内)

彦谷自治会館に着くと、車が7、8台あり、ハイカーらしくない人も結構いたので、何か行事でもあるのか、あるとすれば駐車に支障もきたすだろうと、ボスらしい方に確認すると、今日はクリーン作戦で、ここが集合場所になっているとのこと。車が増えるかもしれないからあそこに、あっち向きでとめておいてと言われ、まずはほっとした。その際、ちらりと、他の方が「今日は太田ハイキングが来るんだよな」と言っているのが聞こえた。こんな山に団体さんか。鉢合わせ前に山頂に着いていたい。

今日は敢えて反時計回り(新東登山口というらしい)で歩くつもりでいる。敢えてとしたのは、下山してから、そのまま駐車場には戻らず、足利百名山の愛宕山と西山を回るつもりでいるからだ。

(新東登山口へ)

(新東登山口)

新東登山口までは600m。相変わらずどんよりした空だ。雨の心配はないだろう。すぐに民家は途絶え、舗装された山際の道を行く。沿線には桜も見えているが、この空の下では花の様子も見てとれず、葉桜になりかけているような気がする。現に、花が路上にかなり落ちている。

長いなと思ったところで登山口。あとは山道ながらも迷いようもない道が続く。反時計回りで歩く人は少ないようで、この先、山頂までだれにも会うことはなかった。

(歩きやすいしっかりした道)

(本日初)

(山桜は陽があたらず、咲き具合もわからない)

道は歩きやすい。この湯殿山はマイナーな山かなと思っていたがそうでもないようだ。針葉樹を見ることはなく、見通しの良い雑木の疎林の中の緩い登り歩きで、薄暗いところもなく、歩いていて開放的な気分になる。スカッと晴れていたら気持ちも良いだろう。山頂まで2.3kmの標識を見かけたところでヤマツツジを見かけた。この先も、密ではないがちらほらと目に入ったが、ツボミの方が多い。ここも、山桜の花がかなり落ちている。

(傾斜が緩くて助かる)

(天池山)

(天池)

緩い登りだったためか、ピークらしくも感じないところにベンチと山名板があった。標高点280mの天池山。ここも足利百名山か。近くには<天池(猪の楽園)>と標識がある。イノシシのヌタ場になっているのだろう。どうでもいいことだが、このヌタ場、漢字で書くと「沼田場」らしい。動物がぬた打ちまわったところからヌタ場、ぬた場になったようだが、沼田と記す因果関係はわからない。当て字っぽい気がしないでもない。

正直のところ、楽な山だと思った。天池山から湯殿山山頂までは100mの標高差だし、この先も若干の起伏はあるものの等高線の幅は広い。せいぜい、351m三角点下の50mが狭い程度のものだ。当初、西から時計回りに歩けば楽かなと思ったものだが、そちらを下ってみれば、急なところこそないが、やけに長く感じた。

(下山近道。あまり歩かれていない様子)

この先に、左に向けて<←表登山口(旧高松館、下山近道)>とブリキ板に記された標識が転がっていて、薄い踏み跡が続いている。表登山口とは山頂の鳥居マークから南に下る破線路が実線と合わさったところかと思うが、こちらは、沢型に実線が出てはいるものの、その先のこちら側は切れている。おそらく、その実線に続いている道かと思う。

ヤマツツジがまた出てくる。今度はあちこちで見かけるようになった。これが途切れると殺風景な景色になってしまう。代わって山桜も元気そうなのが出てきた。これはヤブに入らないと間近には見られない。せめて晴れていたら、ここからでも鑑賞できるだろうに、この天気では惜しい。

(緩く下ると)

(湯殿山が見えてきた)

湯殿山らしきピークが見えてきた。双コブになって見えるが、地図を見れば、確かに鳥居マークの西側にも10mほど低いピークがある。石尊山の方から登った際には、鳥居マークのすぐ西に出て、三角点を確認し、361m標高点の先で北西に下った。だから、あのコブは二つともに登っているはず。なるほど、こちらから見ると、自分のその時の歩きもすっきりわかる。

(さっきよりも花は増えてきた)

(巡視路に合流。巡視路は右下から上って来ている)

(カタクリはなかった)

下って登る。特に休みたくなったりはしない。現に、今日はゆっくりと歩いている。急なところは気分もせわしくなって、ついがむしゃらに歩くことになってゼーゼーとなるが、今日はそんな状態にはならない傾斜だ。またヤマツツジが出てきて、低い所に山桜が見えた。

送電線が視界に入るようになると、右下からステップが現れた。こういうところは決まって巡視路だ。新栃木線の黄色の標柱があった。標識によると、この右下に行くと粟谷林道に出て深高山に行けるらしい。ふと気づいたが、そちらに向けて「カタクリ20米」という案内もあったので寄り道してみた。50mほど下ってみたところでカタクリは見つからなかった。もう終わりだろう。ここは標識が賑やかで、<粟谷分岐>というのもあった。地図を見ても、そんな道はないが、東側に破線路は接近しているから、そこに出るのかと思う。

(間近になる)

(送電鉄塔)

送電鉄塔を通過。三角点峰らしいピークが迫った。右手に向けて<まきみち>の標識が出てきた。はて? と見上げると確かに岩場が続いている。これくらいなら…といった思いよりも、岩場の方に、ここまでよりは幾分賑やかに咲いているツツジの魅力に負けて岩に向かった。ロープも垂れてはいたが使うほどでもなかったが、地下タビのすり減ったスパイクで一回滑り、以降は慎重に登った。岩から離れてのツツジ見物は極力控えながらも接近した。そういえば、この地下タビだが、自治会館の駐車場で、隣に置いた車から出て来たニイちゃんが、何が珍しいのか、オレの顔よりも足元ばかりを眺めていた。

(岩場で)

(ロープも垂れている)

(終わり? 花が完全に開いていない。もう落ちたのかもしれない)

(遠望。八王子丘陵かと思う)

(ミツバツツジが出てくる)

(三角点を見かけ)

(羽黒山神社)

意外と長い岩場だった。その間に、足利の街並みが送電線を通して間近に見えた。確かに、仙人ヶ岳や石尊山に比べたら市街地の延長だ。また<マキミチ>の標識。これは下りに向けているから、ここで下からの巻き道と合流なのだろう。そして、三角点標石。R.Kさんの標識を久しぶりに見た<350.9>。ここには石祠がある。あとで調べると、これは羽黒山神社ということになる。前述のように、石尊山から来た時には、ここまで下っている。ここで、さも知ったかぶりをして羽黒山神社などと、以下同様にも書いているが、これはあくまでも後で取って付けたようなもので、自治会館にあったハイキングコース案内板に、神社名はすべて記されている。

(岩じみたところはまだ続く)

(北側は山桜が満開のようだ)

(前回、湯殿山に来た時には、あの尾根を下って採石場に出てからまた尾根を登った)

岩場というよりもガレが続く。けなげに咲くアカヤシオを発見。別に最初から期待していたわけではない。もう時季は過ぎていると思っていた。驚いたことにツボミもある。この先に期待を持つつもりもない。持てばがっかりする。見られただけでもラッキーと思えばいい。

続いてミツバツツジらしいツボミ。まぁ、これからはこれが主役だ。北側の展望が開けた。意識もしていなかったが、ようやく陽が少しあたりはじめた。石尊山方面の斜面は花盛りのようだ。左に目を移すと、砕石で削られた尾根が生々しく見えている。こうして見ると、わかっていたら、尾根を忠実に下ろうとして危険な思いをせずとも、一旦、沢筋に下ってから砕石場の上端部に出た方がよかったかもしれない。だが、その沢筋もまたザレていて、つかまる木もないようにも見える。

(粟谷湯殿山神社)

(ツボミもあるし、花も小さい)

(月山神社)

しばらくそちらを回顧しながら眺めていると時間が過ぎた。まだ先がある。次の祠。これは粟谷湯殿山神社。つまりは今は同じ足利ながらも、まだ旧粟谷村エリアだったわけだ。この祠の両サイドには彫りが入っている。龍のようでもあるし、よくわからない。

また岩場。ヤマツツジも相変わらずだが、この辺になると、さして高度の違いはないが花が小さく、これからだろう。続いて三基目の石祠は月山神社となる。周辺のツツジはミツバツツジになった。花を開いている。正確にはトウゴクミツバツツジと言うのかもしれない。詳しくは知らない。レンゲツツジとアカヤシオ以外のツツジは、これらとて怪しいものだが、区分けがよくわからない。きれいに咲いて癒されるツツジならそれでいい。何ツツジでもいい。ただ、赤城白樺牧場のレンゲツツジだけは、きれいだとは思うが、なぜか俗っぽいツツジに思える。ど素人が何を戯言をと思われるかもしれないが、それはそれで結構。前回の山歩きで、ミツマタの花に感動したり、きれいだとも少しも思わなかったレベルの花への趣向なのだから。

(半端なところに山名板があった)

(少し賑やかになって)

(彦谷湯殿山神社)

(山頂にはアカヤシオが残っていた。くたびれた感じはする)

(花を楽しめるのもこの時季だけだろう)

岩場から離れた。というよりも、この山そのものは岩峰のようだ。岩が風化しているだけのことだろう。現に、平坦ながらもザレた道になっている。そして山頂の彦谷湯殿山神社に到着。ミツバはアカヤシオになった。寒暖計は16℃。いくらか陽が出ていたはずなのに、また隠れて、肌寒い。ここまであまり汗もかいていない。ペラペラパーカーも脱いでいない。だれもいない。まさかと思ったアカヤシオが残っていた。しばらく探索した。ここで一服つけたかったが、短時間歩きだろうし、我慢できるものならそうしようと肝心のタバコは持ってこなかった。

(下る。プチお祭りはここからだった)

そろそろ下ろうかと思ったところで、自分とは反対回りでニイちゃん達が登って来た。三人組。顔には覚えがある。出発時にオレの地下タビをじっと見ていたニイちゃんがいた。当然、向こうは顔を知っているわけはない。足しか見られていないし、ようやく山頂に着いて、他人の足元に目を向けるわけもない。タビ姿のジイさんの姿を記憶しているのやら。

(やはり、自分にはこれだね)

(この通りは「つつじの峰」というらしい)

(ヤマツツジも上の方が盛りらしい)

(斜面下に続いているが、集中してはいない。あくまでも点在)

(一つ一つ撮っていたら、先に進まなくなった。ツツジのトンネルでも経験していればさっとかわすだろうが、今季はまだだし)

(だらだら続く)

(これはよかった)

(主に右斜面だったが、左側にも咲いている)

(ちんまりながらも飽きない)

(もう、自己満足はそろそろでいいか)

(つい、気になって見てしまう)

(終わりにして欲しいところだが)

(これからは主役だろう)

(361m標高点。左から行けるのにわざわざ直登した)

下りは長かった。特に、途中までは、ここを上りに使ったとしてもそんなに時間はかかるまいと思うような時間がかかった。理由はアカヤシオとミツバツツジ。今回は山行三度目のアカヤシオとなる。ここにして素晴らしい出会いがあったわけでもない。むしろ、三床山とは同じレベルだったかもしれないが、なぜか見物に長引いた。足が止まり過ぎたし、斜面を下ったりもした。なるほど、標識には、山頂下からしばらくは<つつじの峰>とある。

どんどん下る。とはいっても、山頂から標高361mまで20分もかけてしまっている。左にヒノキの植林が見えたあたりから花は少なくなった。ようやくピッチは上がった。ところで、あの三人組と別れてから出会ったのは二人連れだけ。何とも寂しいが、太田ハイキングはどうしたのやら。少なくとも10人以上の団体だろう。騒ぎ声はまったく聞こえない。ここでようやく安定しそうな陽が出てきた。

(まだ続いていた)

(これも。ふつう、こんなレベルでわざわざ写真掲載をしたりはしないが)

(八王子丘陵。左に金山)

(右の三角が茶臼山)

(ここの岩場は往路のそれよりも楽だが、着地に要注意か)

(気になったので振り返って様子を見る)

目の前に岩が現れた。左に<マキミチ>の標識と<危険と思われる方>と記された案内板。特に危険を感じなかったので巻きはしない。岩を下って行くと、話し声が聞こえた。岩の下で休憩中のようだ。四人グループだ。もしかして太田ハイク? やけにこじんまりしたグループだ。団体なら、わいわい騒ぎにうんざりしながら、こちらはしばらく待つ態勢を想定していた。この先で出会ったのは、空身のオッさん一人だけ。そのオッさんも怪しげな歩きをして、登って来たはいいが、すぐに下って来てオレを追い抜いて行った。ということは太田ハイクは曇天につき中止だったのだろうか。もしくはこの四人? 自治会館で余計なことを耳にしたばかりに気になっていたし、どんな年齢層で、どんな歩きをいているのか見ておきたかった。まして自分の住む地元の山歩き会だ。いつぞや、赤城黒檜の登りで、リーダー格のジイさんに罵声を浴びせられ、半ベソをかきながら登るバアさんを見かけた時には気の毒になった。まさか太田ハイクじゃあるまいな。あれはただのモラハラ団体だった。

(ようやく落ち着いて下れる。だが、先は長かった)

(空晴れていまさらながらの山ざくら。俳句のつもり)

(鉄塔に登ったはいいが、この先には行けなかった)

四人組が巻かずに岩を登るのを確認して下る。チラホラと咲く山桜とヤマツツジを見ての下り。つい立ち止まってはカメラに入れる。今日も、目立つツツジはほとんど撮ってしまった。<学校林上>の標識が出た。どこかの学校林なのだろうか。ここからステップが出てきて、やはり鉄塔に出た。ここで迷う。鉄塔の先には道がなかった。うろうろしていたら、右下に歩道らしきのが見え、ヤブをこいで下る。

(ここは盛りといったところか)

(そろそろ飽きてきている)

(ここの山桜は賑やかだった。青空がもっと欲しい)

道に戻ると、さっき記した不可思議なオッさんに出会ったりしている。見上げれば、うっすらと青空が広がり出している。ここで、山桜が満開なのを知ってがっかりした。晴れていたら、登り時から楽しめたはずだ。

(これが出てきたということはそろそろ終点だろう)

(やはり)

今や典型的な里の風景の、余計なものに感じる人工的なものが目の前に広がっている。ソーラーパネル。正面には八王子丘陵に見えている。その右端にはアンテナのある桐生域の茶臼山。四年前に太田側から茶臼山に登った際に、北に見えるこんもりとした丸い山が湯殿山だと休んでいたジイちゃんに教わった。あの山はいいよとも言っていた。それから行きたくなったのだが、数年前ながらも、普通コースは避けて、難儀そうな形で歩いてみたかった。だから、翌年に実行してみた。

(慶路坂。左に行けば自治会館。ここは直進した)

自治会館につながる道に出た。ここから自治会館までは5分もかかるまい。ちなみにここは<慶路坂>というらしい。古道なのか、石仏と石碑がいくつか置かれていて、文政の字が読み取れた。ここからは自治会館方向の左には行かずに直進する。あと二山に特別な思いは何もない。そして、足利百名山ということもこの時は知らない。標高点124mの愛宕山とその南に西山という名前のある山があるから(地図上には名前の記載はない)行くだけのことで、あくまでもついでだし、時間が余計にかかるわけでもないようだから。

(こんな道を行くと)

(すぐに建物。前にベンチがあるからトイレか物置と思った)

(愛宕山)

(愛宕神社というらしい)

ヤブっぽいながらも明瞭な道を行くと、左に鉄塔。鉄塔下に上がってみたところで展望はない。道に戻ってそのまま行くと、最初、トイレかなと思ったが、物置のようなものが見えた。ベンチも一基。物置を回り込むと愛宕山の山名板。ここまで分岐から5分もかからなかった。地図には鳥居マークがあるから、この物置風の建屋は愛宕神社らしい。

(下る。落葉がすごかった)

(この辺から適当に登ると)

(水道施設のようだった)

(そして西山に到着。愛宕山も西山も、わざわざ寄り道するほどの山でもなかった)

愛宕山から西山には尾根伝いに直線的に破線路になっているが、ヤブが密で、踏み跡すら見あたらない。このまま道を下って、西山の下らしきところから登り上げるしかないようだ。

この道を下って行くと、落葉の堆積がすごい。ヒザまで来るところもある。ズック靴では滑るだろう。適当なところから道を離れて斜面に取り付く。ビニールテープで囲われていたが、入るなとも書かれていないので中に入り込む。踏み跡なんてものはない。歩きやすそうなところを登る。登るとはいってもたかが知れている。

山頂らしきところにはフェンスに囲まれたコンクリート製の四角い物があった。バルブが見えているところからして水道施設だろう。ヤブの中を一周してみた。山名板は見あたらない。東側に小広いところがあり、そこに行ってみた。クモの巣がひどい。西山の山名板を見つけた。

(西山の下には神社)

(墓地に出て)

(舗装道に出る)

このまま来たルートで戻るのも億劫なので南側に下ってみた。どこに出るかは知らないが、車道には出られそうだ。すぐ下の大岩に社が祀られ、注連縄も張られている。何神社なのかはわからない。そのまま下って行くと、墓地の上に出て、先に車道が見えた。

(自治会館へ)

(左に西山)

(あの鉄塔の先に愛宕山)

(自治会館に帰着)

天気はまたどんよりしてきた。汗ばんだ身体が寒くなった。車道を歩くとすり減ったとはいってもスパイクがアスファルトをこすってジャラジャラと音を立てる。スパイクがさらに減っている音だ。10分もかからずに自治会館に到着。ちょうど、湯殿山から、自分と同じ反時計回りで戻って来たオッさんがいた。他に人の気配はないが、車は20台近くある。クリーン作戦はすでに終わったろうから、ハイカーの車だとすれば、随分とこだわるが太田ハイキングだろうか。団体さんと出会うことなく済んでよかった。

ちんまりとしたものがほとんどだったが、今日は点在するツツジを楽しませてもらった。残念なのは、天気がすっきりせず、山桜がすっきりと見られなかったこと。愛宕山と西山は元より付録のようなものだったから、正直のところ、特別な印象はない。愛宕山は通り道にあったし、西山は水道施設が邪魔なヤブ山といったところか。行ったこと自体、すぐに忘れそうだ。

(今回の歩き)

この地図は電子地形図25000(国土地理院)を加工して使用しています(令和元年手続改正により申請適用外)