◎2015年7月25日(土)

茂倉岳登山口駐車場(6:10)……矢場ノ頭(8:30)……茂倉岳(10:55)……武能岳(12:40)……蓬峠(13:35)……林道終点(15:45)……駐車場(16:15)

※表示時刻は到着時間ですが、随所で相当な休憩タイムをとっています。まったく参考にもなりません。

家庭事情で遠出は避けていたのだが、少しばかり状況も良くなり、久しぶりに関東から外に出てみることにした。しかし、あまり遠くには行けず、せいぜい日帰りの範囲内だ。これは致し方ない。

福島と新潟で迷ったが、アクセス的にはやはり新潟だ。ということで、土樽から茂倉岳、武能岳、蓬峠を周回することにした。このコースを選んだ理由に特別なものはないが、以前から茂倉岳と武能岳の間を歩いてみたかった。このコースも馬蹄形歩きをやれば一発で済むことなのではあるが、自分にはその気も、それに見合う体力も気力も持ち合わせていないので、こうして単発で歩くしかない。

後で知ったことだが、谷川岳ロープウェイは土砂災害の影響で今月いっぱい運休だそうで、そういえば、土曜日にしてはハイカーの数が少ないなと思った。だからといって、静かな山歩きを満喫したというわけではなく、灼熱の暑さは街の中にいるのと同じで、期待した稜線の風は弱く、かなり大儀な歩きになってしまった。

周回の向きをどうするか。考えるまでもなく、蓬新道を下りに使うのが妥当だろう。沢伝いに付けられた蓬新道は水場も豊富で、復路で水不足になって困ることもあるまい。

先日の松ヶ崎ルートでの水2口含みは極端ではあったが、今日はそうもいくまいと、用意した水は2リットル+500ccアクエリアス。本当はポカリスエットの方がよかったが、途中のコンビニに寄るとポカリが15円ほど高かったのでアクエリアスにしただけのことで、自分には、どうせ飲まないジュースの類だしなぁといった感じでしかなかった。

湯沢ICを出て10kmほど戻る。無駄な距離を走っていると思う。駐車地は土樽PAのすぐ脇だ。このPAにスマートICでもあればどんなに助かるか。利用する方すらいないPAではどうにもなるまい。以前、土樽PAに車を置いて茂倉岳を往復されたネット記事を見たことがあるが、そんなことは可能なのだろうか。小心者の自分にはできない話だ。

土樽PAが見えてくる。ガードをくぐって蓬峠方面に向かう。道が細くなる。道を間違ったのか、どこかの登山口駐車場を探しあぐねているのか、車が戻って来た。仕方なくバックした。東京ナンバーだった。駐車場の場所くらい、下調べしてやって来いよと言いたくなる。

駐車場には車が1台もなかった。間違ったのではと思ったが、周囲の風景に見覚えがあるので、ここに間違いはない。準備をしていると、埼玉ナンバーの車が入って来た。3人連れ。聞くと、同じコースの周回らしい。なら、先に行っていただこうかと思ったが、すぐには出発しそうもなく、こちらは用意万端なので先に行く。

(ブナ主体の樹林の中。いきなり暑苦しい)

![]()

早速、道を間違えた。なぜか戻る方向の林道に入り込んでいた。まったくの無意識。早々に戻る。3人連れはまだ準備中。キジ撃ちとでも思われただろうか。

登山口前には数台のスペースがあって、ここには地元ナンバーの車が1台置かれていた。この茂倉新道だが、樹林帯の急登が続き、樹の根がはびこる歩きづらいコースだ。おまけに今日は、昨日あたりの雨のせいで、むき出しの粘土が滑る。樹林の中は風がまったく通わず、樹の根を越えながら登って行くと、すぐに汗がふき出した。以前歩いたコースとはいえ、どうもこの先、樹林帯を抜け出した後のことを考えると、歩ききれるかなといった不安が早々に出てくる。いつものことながら、体調がよろしくない。すぐに収まるはずの息切れもずっと続いている。きっと喘息の影響だろう。

(仙ノ倉? すぐに消えた)

![]()

(万太郎山)

![]()

やたらと休んでは登る。歩くよりも休んでいる時間が多くなる。上が切れ、そこに出れば少しはなだらかになって、風通しもいいのではと思いながらも、登り詰めるとちらっと左右の視界が開けるだけで、また樹林帯や灌木の中に入り込む。帽子はぐっしょり、手拭いは絞れる状態になり、帽子はやめにして、頭に手ぬぐいを巻いた。そして、ついジュースのつもりのアクエリアスを飲んだ。失敗した。この甘味は水分をことさら呼ぶジュースだった。水を我慢したら、ついアクエリアスを500cc飲みきってしまった。以降、やたらとノドが乾くようになってしまい、水筒の水に手を出すことになる。ただの水にしておけばよかったと思っても今さら遅い。

(樹の根があちこちで暴れている)

![]()

(足拍子岳と東尾根)

![]()

あの3人連れが早いとこ追い越してくれないかなと思うようになっていた。休んでは耳を澄ます。聞こえるのは鳥の鳴き声だけ。なかなか来ない。

今のところ、万太郎山は見えているが、仙ノ倉山やらオジカ沢ノ頭の稜線にはガスがかかっている。やがて万太郎も次第に隠れていく。左手反対側は武能岳の山頂は隠れているものの、手前の足拍子岳や奥の大源太山、七ツ小屋山は確認できる。

人の気配を感じ、振り向くと、ようやく3人連れが登って来た。樹の根に腰をおろして待機し、追い越していただいた。ここでようやくほっとする。遅い歩きも、後ろにだれかがいると思っただけでプレッシャーがかかる。チーフにきついですねと声をかけられるが、皆さん、結構余裕顔じゃないですか。後はゆっくりと参りましょう。そんな気分ではあるが、まったく先に進まない。それどころか、樹の根を越える際に、おかしな大股で越えたため、足が攣ってしまい、この痛みと攣りが最後まで頻発し、歩程もさらに遅くなった。今日は最悪の出だしだ。この先、どういう展開になるのだろうか。

(矢場ノ頭)

![]()

(これから向かう茂倉山方面。かなりげんなりしている)

![]()

(万太郎方面)

![]()

ようやく矢場ノ頭が視界に入った。同時に稜線に出て、予想どおりに暑くなった。依然として無風状態。休み休みで矢場ノ頭に到着。2時間20分。コースタイムの2時間40分は切ったものの、すでにバテバテ。季節は違うが、4年前の10月、ここに2時間で到着した。相方のアクシデントがあって途中での停滞時間も頻発したが、その時ですら2時間が長く感じていた。今回は一人でそれ以上の時間をかけている。

3人連れは軽い食事をされている。こちら、出がけにサンドイッチを食したが、今はまったく食欲もない。一足先に茂倉岳を目指す。どうせ抜かれる。ここでちょっと休んでもよかったが、強い陽射しを遮るものはなく、じっとしているだけで体力を消耗しそうだ。

(花1)

![]()

(花2)

![]()

(花3)

![]()

(花4)

![]()

万太郎の裾の沢には雪が残っている。あそこに行ったら、ひんやりしてどんなに気持ちがいいだろう。花が出てきた。ありきたりの花ばかりだが、こんなところで見ると、さも神々しくも見えるのが不思議だ。いくつか小ピークを越える。ようやく風が出てきた。ほっとしたが、微風の域をでず、がっかりして余計に暑くなる。

3人が迫ってくる。足がまた痛くなった。あっさりとかわされた。3人は決して速いわけではない。女性連れのため、むしろ普通よりは遅い歩きなのかもしれない。振り返ると、手前のピークに単独氏の姿。この方は速かった。もぞもぞしている間にさっさと追い抜かれ、さらに3人連れを追い越して行った。この単独氏は茂倉岳ピストンとのこと。やはり、涼風を期待していたらしい。ようやく、茂倉岳の頭が見えてきた。

(ガスがかかる。今日は西南方面の天気がよろしくない)

![]()

(花5。たいした花でもないだろうが、知らないからつい撮る)

![]()

(振り返る)

![]()

このあたりで、一時的に目まいがした。休んで立ち上がると立ちくらみもした。とうとう熱中症の症状が出ちまったか。もうやめて下るか…。だけど、せめて茂倉岳まで行かないことにはみっともないしなぁ。

(茂倉岳避難小屋)

![]()

(花6。名前くらいは知っている)

![]()

この先、さらに小ピークをいくつか越えると思っていたが、意外にあっ気なく茂倉岳避難小屋に着いた。すでに先行の4人の姿は見えない。小屋の中に入ってしばらく横になって休んだ。自分も茂倉岳ピストンになるのかなぁ。11時までに山頂に着けば、何とか周回できるかもしれないが。でもなぁ、武能岳への登り返しの220mは今日の体調と暑さの中でかなり厳しいだろうな。まして、足もやられたし。

小屋の水場をあてにしていた。アクエリアスを含めてすでに1リットルを飲んでいた。小屋にあったのは天水桶に溜まった雨水だけで、正式な水場は小屋裏とのことで、そちらに回ると、しばらくヤブを歩きそうなのでやめた。実はこれ、50m程度先のことだと後で知って、失敗したなと後悔した。後悔したのにはわけがあり、水場に行くのが億劫で、つい、その雨水を2口ほど飲んでしまった。これが後で響く。考えてみれば、トイレの前にある天水桶だ。中の水はきれいなわけがない。トイレから出たら手をこれで洗うのもいるだろうし、だれもいなけりゃ顔も足も洗うだろう。そんな用途不明な水を飲んだら失敗するのも当たり前だ。

(山頂が近づく)

![]()

(見下ろすとまだ小屋が見えている)

![]()

(茂倉岳山頂)

![]()

山頂に向かう。たっぷりと休んだわりにはすっきりもせず、すぐにまた休んだ。花の数がさらに増し、ニッコウキスゲも点在している。オッサンが下って来た。ザックを背負わずに空身だ。何か、付近で山仕事をされている方だろうか。

山頂には4人いた。数は合う。3人連れと単独氏。ところが内訳が違っていて、外人さんがいらした。3人連れのチーフがおっしゃるには、お仲間2人は一ノ倉岳に行かれたとのこと。戻りを待っての武能岳なのだろう。ここで、避難小屋の水場の件と、さっきの下りのオッサンが水汲みに行かれたことを知った。水場で水をかぶったとおっしゃっていたが、まさかあの雨水容器に頭を突っ込んだわけではあるまいな。ロープウェイが運休していることもここで知った。外人さんと連れの方、そして単独氏は土樽の方に下って行った。

山頂からの眺め、武能岳方面はよく見える。朝日岳も巻機山もかろうじて見えているが、万太郎や谷川岳方面は雲の中だ。

ここで何かを食べなきゃとは思ったのだが、まったく食欲がない。水筒の水を飲んだだけ。茂倉岳に11時前に着いたが4時間45分もかけた。コースタイムは4時間10分。最悪の歩きで登って来た。しかし、11時前に着いたんだし、予定通りに武能岳に向かおうか。3人連れのチーフにご挨拶して下る。自分よりは少なくも30分前の茂倉岳到着だろう。となると、どうせ、武能岳直下で追い越されるだろうか。もうすでにそんなことはどうでもいいと思うようになっている。当面の問題は武能岳への登り返しだ。

(山頂周辺のニッコウキスゲ)

![]()

(武能岳に向かう)

![]()

鞍部までの下りは少なからず楽だった。群生ではないがニッコウキスゲや、茂倉岳の上りでみられなかった花も目にする。展望は広がり、東から北にかけての景色は秀逸だ。一ノ倉岳の下の沢筋もよく見える。

(途中のピーク。ここは頭の下を左巻き)

![]()

(右下の斜面)

![]()

(一ノ倉岳でしょう)

![]()

この尾根、鞍部の笹平に至るまで、かなりのアップダウンが続く。途中に、険しそうな小ピークがあり、あそこの登りがしんどそうだなと思ったが、中腹からあっさりと巻けた。

やはり、ここも日なたのエリアだ。後ろの茂倉岳の方から陽が射しこむ。ジリジリと暑いが、この先のルートを眺めると、武能岳への上り部分は日陰になっている。あそこまでの辛抱だ。頑張ろう。武能岳の先には顕著な登りもない。この回生の気持ちの追い風になったのが、まさに風だ。これまでになかった風がスースーと抜けていき、気持ちがいい。ここに風がなかったら、しんどい登り返しにもなったろう。

(花も増えてくる)

![]()

さて、茂倉岳の下りから腹の具合がおかしくなっていた。やたらとガスが出る。最初のうちは、高度を下げて気圧が変化して腹に影響を及ぼしたのかと思っていたが、どうもそんな悠長なことではなく、ガスの放出だけでは済ませない状態になっていた。思いあたるのは、例の避難小屋での雨水2口。後ろを振り返る。3人連れの姿はまだ見えないし、武能岳から下って来るハイカーもいない。尾根幅は狭く、ここは場所を選ばないと大変なことになる。ズボンとパンツを足首にひっかけたままで滑落するわけにもいくまい。手ごろな岩があった。岩陰に行き、やはりこういう状況だ。あっという間に済ませてほっとした。その岩、武能岳への登りで改めて観察すると、ヤブに隠れて、下は急斜面の谷底になっていた。

幸いにも、緊急事態はこれ一回のみで終わってくれた。

(鞍部の笹平が近づく)

![]()

(花7)

![]()

(武能岳への登り。あの三角はニセピークだった)

![]()

(振り返る。茂倉岳は隠れつつある)

![]()

(朝日岳方面)

![]()

鞍部の笹平に到着。茂倉岳から380mも下った。後はだらだらの上りになる。ここもいやらしいアップダウンが続くが、それほどまでのきつさはない。武能岳を見上げると、3人の姿が見える。姿かたちがはっきりと見えるから、登ればそれほどでもないだろう。ようやく日陰にもなり、風も心地よい。3人はトレランの若者だった。

(蓬峠ヒュッテが見える)

![]()

体力が回復したわけでもなかったが、ようやく休みタイムよりも歩きにかける時間が長くなった。山頂も近くなり、右手前方には蓬ヒュッテが見え出す。何やら、周囲にやたらと荷物を積んでいるようだ。振りかえると、まだ3人連れの姿は目視できない。どうしたのだろうかと、今度は逆の立場になる。一ノ倉岳往復に苦戦しているのだろうか。もしくは、茂倉岳ピストンに切りかえたのだろうか。

(ようやく山頂が見えて)

![]()

(武能岳山頂。茂倉岳は半分消えた)

![]()

ようやく目先のピークに出はしたものの、山頂はさらに先だった。なだらかだからまだいい。武能岳山頂に到着。最後の登りと思って、残りの体力を費やした。山頂に座り込み、水をがぶ飲み。これで、残るは水筒1リットル1本のみになった。

ほっとしてしばらく山頂でくつろいだ。茂倉岳はもう雲の中だ。腹の中に菓子パンを入れる余裕もできた。ついでに寝転がってタバコを2本吸った。上空の雲がせわしなく動いている。あたる風がいい気持ち。ここまで来たからには、もう行き倒れになることもあるまい。しかし、今日は一人で来ていて正解だったよ。S男さんに声かけて断わられたけど、同行になっていたら、今日の体たらくでは、とんだ恥さらしになっていた。

ここでみっともなく禁じ手をさらすことになるのだが、実は、茂倉岳避難小屋の雨水をアクエリアスの空きボトルに汲んでいた。万一のことを考えて入れたまでのことだが、この先は水場もあちこちにあるはずだし、1リットルもあれば用もないと、手拭いをこの水で洗ってしぼって顔と首筋を拭いた。何とも気持ちがよかった。その、万一の状況になって手をつけていたら、おそらく緊急事態も頻発し、脱水症状を起こしていたろう。

立ち上がる際、無理な体重のかけ方をしてしまい、両足に痙攣が走った。あ~ぁとため息が出た。パンツ一丁になって、エアーサロンパスを塗りたくる。スースーするが、効果のほどはどんなものだろう。今さらといった感じがする。

(蓬峠に下る)

![]()

(武能岳を振り返る。いい景色だなあ)

![]()

武能岳を下る。山頂部は意外に長い。ササ原の間に道が続く。ところどころに花が広がって咲いている。なだらかな下りだ。以前、下から見上げた時、あの道を登ったら気持ちがいいだろうなと思っていた。オッサンが登って来た。土樽から蓬新道で登って来られたのか。これから谷川岳に出て下るとのことで、ロープウェイ運休の件はご存じで、一般道を下るとのことだが、土合に出るまでこれから6~7時間はかかるのではあるまいか。かなりお疲れのご様子で、すでにヘトヘトだとおっしゃっていた。他人事ながら、これからでは、茂倉山への登り返しがかなり応えるのではないだろうか。

(大源太山と七ツ小屋山)

![]()

(蓬峠)

![]()

蓬ヒュッテが近づく。後ろの大源太山と七ツ小屋山が景色に趣向を添える。背中の風景は険峻で、こちらはなだらかだ。蓬峠。土合方面の標識があった。道型はあるが、今、ここを歩く人はいるだろうか。30年前、朝日岳からの下り、勢いづいて湿地にもんどり打って転がり、全身泥んこになった。土樽に出て電車で土合に戻る予定でいたが、これでは電車に乗れる状態ではないと、この道を土合まで歩いた。道を迷うことはなかったが、かなり時間がかかったことを覚えている。8月の暑い盛りで、土合に着いた時にはすでに暗くなっていた。あの時は湯檜曽川で全身を洗濯したんだったっけかなぁ。しかし、あの若さゆえの活力はどこに行ってしまったのか。今の姿は疲れ切った老人さらけ出しだ。

(蓬ヒュッテ。残念ながら写真にならない)

![]()

蓬ヒュッテでは工事でもしているのかと思ったが、野積みにされているのは小屋の食料ではないだろうか。小屋の屋根や外で寝具を干している。スタッフの姿が見えるのでここは素通りとする。

(蓬新道を下る)

![]()

(待ちに待った水場。目障りなものがあった)

![]()

トラバース道のようなところをしばらく行くと、ようやく水場に出た。冷たい水で、5秒も浸けていると手がかじかんでくる。顔を洗い、たらふく飲み、水筒の水も入れかえてようやく人心地。さて、この水場で缶ビールとトマト、キュウリを冷やしていた。気になって仕方がない。周囲に代金入れの箱もないので、これは小屋の関係者が冷やしているものだろう。

それにしても、この水ではビールもキンキンに冷えているはず。勝手に飲んだら窃盗だろうしなぁ。よだれが出てくる。ここに長居すると、自制がきかなくなる恐れがある。ロング缶1本で済むわけもない。疲れているから酔いの回りも早いだろう。恐くなってタバコも吸わずに退散した。こんな危険のないところでゆっくりしよう。

沢をいくつか渡る。ロープの渡しがあるところもある。さすがに沢が近づくと空気もひんやりとする。小屋から下ってから風は止まったままだ。つい、沢を見ながら休んでしまうが、腰の下ろし方を慎重にしないと、足に痛みが走るので、神経を使う。立ち上がりも同じだ。

(御一行が上がって来た)

![]()

(「東俣沢出合)の標識)

![]()

樹林の中に入った。さらに蒸し暑くなった。単独氏が登って来る。そして、時間を置いて6人グループ。この時間だ。今日は蓬ヒュッテ泊まりだろう。あのキンキンビールを1000円払って飲むのだろうか。

さっきから沢の音が下からゴーゴーと聞こえるが、さっぱり蓬沢に出ない。依然として高い所を歩いている。いい加減、嫌になったところで「東俣沢出合」に着いた。ここは標高950mほどだ。まだ200mも下らないといけない。そろそろうんざりもしてきた。この蓬新道を上りで使うのは考えものだな。少なくともこの時期は。

(沢を渡るところがいくつかあった。濡れる心配はない)

![]()

(歩きづらい道)

![]()

やがて沢沿いに歩くことになるが、さっきまでのひんやり感はなくなり、沢沿いである分、石も出てきて、歩きづらくなった。これがまた長い。フィニッシュは何ともうっとうしい歩きになった。

(ほっと一息)

![]()

(林道終点の駐車場)

![]()

堰堤が見えた。堰堤があるということは林道も近いということだろう。間もなく林道に出た。ほっとした。林道終点には地元ナンバーの軽が1台とまっていた。

荒れた林道だ。四駆の車でも避けたい道だ。以前、一時的に終点までは車も入れなかったようだが、今では入れるようにはなっているようだ。車止めもなかった。だが、自分の車は入れたくはない。タクシー案内の看板もある。こんなところまでタクシーが入るのだろうか。

(林道歩き。下に行くに連れて道の状況は良くなる)

![]()

林道歩きとはいえ、さっきまでの沢沿い歩きよりはまだましだ。今日は疲れたなぁ、長かったなぁと思いながら歩く。他に考えることといったらコーラを飲みたいなぁといったところか。途中の水場で手ぬぐいに水を浸して身体を拭く。拭いたところでさらに蒸し暑くなっているし、下着を着替えるわけでもないので、すっきりにはならない。

(土樽PAが見え)

![]()

(橋を渡って)

![]()

(駐車場に到着。かなりのバテバテ)

![]()

舗装道になり、土樽PAが見えてくる。ここでPA方向に橋を渡って曲がる。PAのトイレが使えやしないかと覗きに行く。できれば全身を拭いたい。だが、行って見ると、ゲートが厳重で入り込めない。あきらめてそのまま駐車場に向かう。

駐車場に到着。自分のを含めて5台の車があった。3人連れの車もまだある。ということは、自分の後を歩いているということか。

何とも疲れた。暑い中の10時間歩きはかなり応えた。ここに来る途中、「岩の湯」という風呂屋があったのに気づいてはいたが、立ち寄る気分にもなれない。風呂に入れば、また汗もかく。着替えだけして、コンビニでアイスとコーラを買って、そのまま車のエアコンをきかせて帰るのが賢くはないか。その方がすっきりするような気がする。

帰宅して風呂に入った。腕と顔、首が猛烈に痛くて湯に沁みた。日焼けだ。よく見ると真っ赤になっていた。日焼け止めのような上品なものは滅多に塗らないが、今度ばかりは塗るべきであったろう。

後日、でんさんブログを拝見した。同じ日に赤城山に行ってらっしゃった。ウソみたいに涼しかったらしい。この差は何なのか。でんさんによれば、真夏の谷川岳はもともと暑いところらしく、でんさんご自身も夏は避けていらっしゃるようだ。欲を出さずに赤城山で涼んでいればよかったかなとちと後悔している。「遠出=涼しい」の構図しか頭になかった。

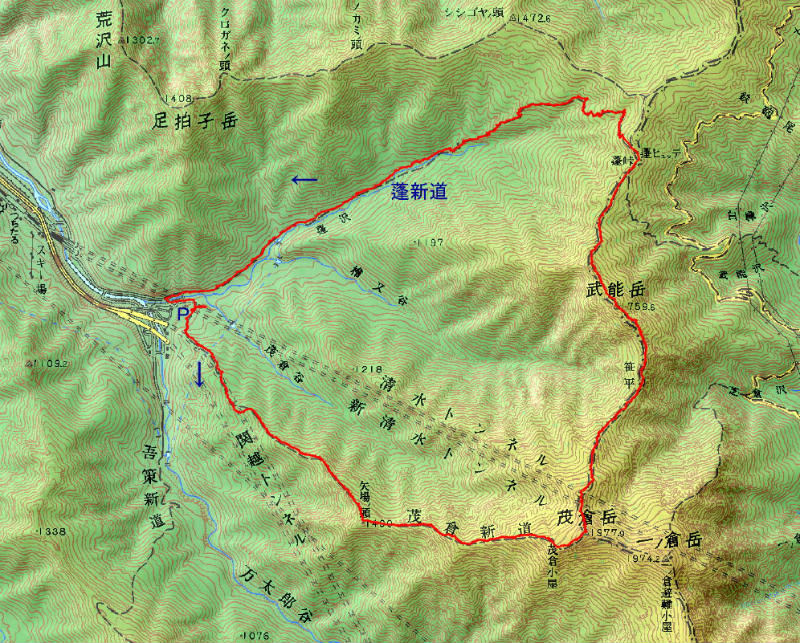

(本日の軌跡)

![]()

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

茂倉岳登山口駐車場(6:10)……矢場ノ頭(8:30)……茂倉岳(10:55)……武能岳(12:40)……蓬峠(13:35)……林道終点(15:45)……駐車場(16:15)

※表示時刻は到着時間ですが、随所で相当な休憩タイムをとっています。まったく参考にもなりません。

家庭事情で遠出は避けていたのだが、少しばかり状況も良くなり、久しぶりに関東から外に出てみることにした。しかし、あまり遠くには行けず、せいぜい日帰りの範囲内だ。これは致し方ない。

福島と新潟で迷ったが、アクセス的にはやはり新潟だ。ということで、土樽から茂倉岳、武能岳、蓬峠を周回することにした。このコースを選んだ理由に特別なものはないが、以前から茂倉岳と武能岳の間を歩いてみたかった。このコースも馬蹄形歩きをやれば一発で済むことなのではあるが、自分にはその気も、それに見合う体力も気力も持ち合わせていないので、こうして単発で歩くしかない。

後で知ったことだが、谷川岳ロープウェイは土砂災害の影響で今月いっぱい運休だそうで、そういえば、土曜日にしてはハイカーの数が少ないなと思った。だからといって、静かな山歩きを満喫したというわけではなく、灼熱の暑さは街の中にいるのと同じで、期待した稜線の風は弱く、かなり大儀な歩きになってしまった。

周回の向きをどうするか。考えるまでもなく、蓬新道を下りに使うのが妥当だろう。沢伝いに付けられた蓬新道は水場も豊富で、復路で水不足になって困ることもあるまい。

先日の松ヶ崎ルートでの水2口含みは極端ではあったが、今日はそうもいくまいと、用意した水は2リットル+500ccアクエリアス。本当はポカリスエットの方がよかったが、途中のコンビニに寄るとポカリが15円ほど高かったのでアクエリアスにしただけのことで、自分には、どうせ飲まないジュースの類だしなぁといった感じでしかなかった。

湯沢ICを出て10kmほど戻る。無駄な距離を走っていると思う。駐車地は土樽PAのすぐ脇だ。このPAにスマートICでもあればどんなに助かるか。利用する方すらいないPAではどうにもなるまい。以前、土樽PAに車を置いて茂倉岳を往復されたネット記事を見たことがあるが、そんなことは可能なのだろうか。小心者の自分にはできない話だ。

土樽PAが見えてくる。ガードをくぐって蓬峠方面に向かう。道が細くなる。道を間違ったのか、どこかの登山口駐車場を探しあぐねているのか、車が戻って来た。仕方なくバックした。東京ナンバーだった。駐車場の場所くらい、下調べしてやって来いよと言いたくなる。

駐車場には車が1台もなかった。間違ったのではと思ったが、周囲の風景に見覚えがあるので、ここに間違いはない。準備をしていると、埼玉ナンバーの車が入って来た。3人連れ。聞くと、同じコースの周回らしい。なら、先に行っていただこうかと思ったが、すぐには出発しそうもなく、こちらは用意万端なので先に行く。

(ブナ主体の樹林の中。いきなり暑苦しい)

早速、道を間違えた。なぜか戻る方向の林道に入り込んでいた。まったくの無意識。早々に戻る。3人連れはまだ準備中。キジ撃ちとでも思われただろうか。

登山口前には数台のスペースがあって、ここには地元ナンバーの車が1台置かれていた。この茂倉新道だが、樹林帯の急登が続き、樹の根がはびこる歩きづらいコースだ。おまけに今日は、昨日あたりの雨のせいで、むき出しの粘土が滑る。樹林の中は風がまったく通わず、樹の根を越えながら登って行くと、すぐに汗がふき出した。以前歩いたコースとはいえ、どうもこの先、樹林帯を抜け出した後のことを考えると、歩ききれるかなといった不安が早々に出てくる。いつものことながら、体調がよろしくない。すぐに収まるはずの息切れもずっと続いている。きっと喘息の影響だろう。

(仙ノ倉? すぐに消えた)

(万太郎山)

やたらと休んでは登る。歩くよりも休んでいる時間が多くなる。上が切れ、そこに出れば少しはなだらかになって、風通しもいいのではと思いながらも、登り詰めるとちらっと左右の視界が開けるだけで、また樹林帯や灌木の中に入り込む。帽子はぐっしょり、手拭いは絞れる状態になり、帽子はやめにして、頭に手ぬぐいを巻いた。そして、ついジュースのつもりのアクエリアスを飲んだ。失敗した。この甘味は水分をことさら呼ぶジュースだった。水を我慢したら、ついアクエリアスを500cc飲みきってしまった。以降、やたらとノドが乾くようになってしまい、水筒の水に手を出すことになる。ただの水にしておけばよかったと思っても今さら遅い。

(樹の根があちこちで暴れている)

(足拍子岳と東尾根)

あの3人連れが早いとこ追い越してくれないかなと思うようになっていた。休んでは耳を澄ます。聞こえるのは鳥の鳴き声だけ。なかなか来ない。

今のところ、万太郎山は見えているが、仙ノ倉山やらオジカ沢ノ頭の稜線にはガスがかかっている。やがて万太郎も次第に隠れていく。左手反対側は武能岳の山頂は隠れているものの、手前の足拍子岳や奥の大源太山、七ツ小屋山は確認できる。

人の気配を感じ、振り向くと、ようやく3人連れが登って来た。樹の根に腰をおろして待機し、追い越していただいた。ここでようやくほっとする。遅い歩きも、後ろにだれかがいると思っただけでプレッシャーがかかる。チーフにきついですねと声をかけられるが、皆さん、結構余裕顔じゃないですか。後はゆっくりと参りましょう。そんな気分ではあるが、まったく先に進まない。それどころか、樹の根を越える際に、おかしな大股で越えたため、足が攣ってしまい、この痛みと攣りが最後まで頻発し、歩程もさらに遅くなった。今日は最悪の出だしだ。この先、どういう展開になるのだろうか。

(矢場ノ頭)

(これから向かう茂倉山方面。かなりげんなりしている)

(万太郎方面)

ようやく矢場ノ頭が視界に入った。同時に稜線に出て、予想どおりに暑くなった。依然として無風状態。休み休みで矢場ノ頭に到着。2時間20分。コースタイムの2時間40分は切ったものの、すでにバテバテ。季節は違うが、4年前の10月、ここに2時間で到着した。相方のアクシデントがあって途中での停滞時間も頻発したが、その時ですら2時間が長く感じていた。今回は一人でそれ以上の時間をかけている。

3人連れは軽い食事をされている。こちら、出がけにサンドイッチを食したが、今はまったく食欲もない。一足先に茂倉岳を目指す。どうせ抜かれる。ここでちょっと休んでもよかったが、強い陽射しを遮るものはなく、じっとしているだけで体力を消耗しそうだ。

(花1)

(花2)

(花3)

(花4)

万太郎の裾の沢には雪が残っている。あそこに行ったら、ひんやりしてどんなに気持ちがいいだろう。花が出てきた。ありきたりの花ばかりだが、こんなところで見ると、さも神々しくも見えるのが不思議だ。いくつか小ピークを越える。ようやく風が出てきた。ほっとしたが、微風の域をでず、がっかりして余計に暑くなる。

3人が迫ってくる。足がまた痛くなった。あっさりとかわされた。3人は決して速いわけではない。女性連れのため、むしろ普通よりは遅い歩きなのかもしれない。振り返ると、手前のピークに単独氏の姿。この方は速かった。もぞもぞしている間にさっさと追い抜かれ、さらに3人連れを追い越して行った。この単独氏は茂倉岳ピストンとのこと。やはり、涼風を期待していたらしい。ようやく、茂倉岳の頭が見えてきた。

(ガスがかかる。今日は西南方面の天気がよろしくない)

(花5。たいした花でもないだろうが、知らないからつい撮る)

(振り返る)

このあたりで、一時的に目まいがした。休んで立ち上がると立ちくらみもした。とうとう熱中症の症状が出ちまったか。もうやめて下るか…。だけど、せめて茂倉岳まで行かないことにはみっともないしなぁ。

(茂倉岳避難小屋)

(花6。名前くらいは知っている)

この先、さらに小ピークをいくつか越えると思っていたが、意外にあっ気なく茂倉岳避難小屋に着いた。すでに先行の4人の姿は見えない。小屋の中に入ってしばらく横になって休んだ。自分も茂倉岳ピストンになるのかなぁ。11時までに山頂に着けば、何とか周回できるかもしれないが。でもなぁ、武能岳への登り返しの220mは今日の体調と暑さの中でかなり厳しいだろうな。まして、足もやられたし。

小屋の水場をあてにしていた。アクエリアスを含めてすでに1リットルを飲んでいた。小屋にあったのは天水桶に溜まった雨水だけで、正式な水場は小屋裏とのことで、そちらに回ると、しばらくヤブを歩きそうなのでやめた。実はこれ、50m程度先のことだと後で知って、失敗したなと後悔した。後悔したのにはわけがあり、水場に行くのが億劫で、つい、その雨水を2口ほど飲んでしまった。これが後で響く。考えてみれば、トイレの前にある天水桶だ。中の水はきれいなわけがない。トイレから出たら手をこれで洗うのもいるだろうし、だれもいなけりゃ顔も足も洗うだろう。そんな用途不明な水を飲んだら失敗するのも当たり前だ。

(山頂が近づく)

(見下ろすとまだ小屋が見えている)

(茂倉岳山頂)

山頂に向かう。たっぷりと休んだわりにはすっきりもせず、すぐにまた休んだ。花の数がさらに増し、ニッコウキスゲも点在している。オッサンが下って来た。ザックを背負わずに空身だ。何か、付近で山仕事をされている方だろうか。

山頂には4人いた。数は合う。3人連れと単独氏。ところが内訳が違っていて、外人さんがいらした。3人連れのチーフがおっしゃるには、お仲間2人は一ノ倉岳に行かれたとのこと。戻りを待っての武能岳なのだろう。ここで、避難小屋の水場の件と、さっきの下りのオッサンが水汲みに行かれたことを知った。水場で水をかぶったとおっしゃっていたが、まさかあの雨水容器に頭を突っ込んだわけではあるまいな。ロープウェイが運休していることもここで知った。外人さんと連れの方、そして単独氏は土樽の方に下って行った。

山頂からの眺め、武能岳方面はよく見える。朝日岳も巻機山もかろうじて見えているが、万太郎や谷川岳方面は雲の中だ。

ここで何かを食べなきゃとは思ったのだが、まったく食欲がない。水筒の水を飲んだだけ。茂倉岳に11時前に着いたが4時間45分もかけた。コースタイムは4時間10分。最悪の歩きで登って来た。しかし、11時前に着いたんだし、予定通りに武能岳に向かおうか。3人連れのチーフにご挨拶して下る。自分よりは少なくも30分前の茂倉岳到着だろう。となると、どうせ、武能岳直下で追い越されるだろうか。もうすでにそんなことはどうでもいいと思うようになっている。当面の問題は武能岳への登り返しだ。

(山頂周辺のニッコウキスゲ)

(武能岳に向かう)

鞍部までの下りは少なからず楽だった。群生ではないがニッコウキスゲや、茂倉岳の上りでみられなかった花も目にする。展望は広がり、東から北にかけての景色は秀逸だ。一ノ倉岳の下の沢筋もよく見える。

(途中のピーク。ここは頭の下を左巻き)

(右下の斜面)

(一ノ倉岳でしょう)

この尾根、鞍部の笹平に至るまで、かなりのアップダウンが続く。途中に、険しそうな小ピークがあり、あそこの登りがしんどそうだなと思ったが、中腹からあっさりと巻けた。

やはり、ここも日なたのエリアだ。後ろの茂倉岳の方から陽が射しこむ。ジリジリと暑いが、この先のルートを眺めると、武能岳への上り部分は日陰になっている。あそこまでの辛抱だ。頑張ろう。武能岳の先には顕著な登りもない。この回生の気持ちの追い風になったのが、まさに風だ。これまでになかった風がスースーと抜けていき、気持ちがいい。ここに風がなかったら、しんどい登り返しにもなったろう。

(花も増えてくる)

さて、茂倉岳の下りから腹の具合がおかしくなっていた。やたらとガスが出る。最初のうちは、高度を下げて気圧が変化して腹に影響を及ぼしたのかと思っていたが、どうもそんな悠長なことではなく、ガスの放出だけでは済ませない状態になっていた。思いあたるのは、例の避難小屋での雨水2口。後ろを振り返る。3人連れの姿はまだ見えないし、武能岳から下って来るハイカーもいない。尾根幅は狭く、ここは場所を選ばないと大変なことになる。ズボンとパンツを足首にひっかけたままで滑落するわけにもいくまい。手ごろな岩があった。岩陰に行き、やはりこういう状況だ。あっという間に済ませてほっとした。その岩、武能岳への登りで改めて観察すると、ヤブに隠れて、下は急斜面の谷底になっていた。

幸いにも、緊急事態はこれ一回のみで終わってくれた。

(鞍部の笹平が近づく)

(花7)

(武能岳への登り。あの三角はニセピークだった)

(振り返る。茂倉岳は隠れつつある)

(朝日岳方面)

鞍部の笹平に到着。茂倉岳から380mも下った。後はだらだらの上りになる。ここもいやらしいアップダウンが続くが、それほどまでのきつさはない。武能岳を見上げると、3人の姿が見える。姿かたちがはっきりと見えるから、登ればそれほどでもないだろう。ようやく日陰にもなり、風も心地よい。3人はトレランの若者だった。

(蓬峠ヒュッテが見える)

体力が回復したわけでもなかったが、ようやく休みタイムよりも歩きにかける時間が長くなった。山頂も近くなり、右手前方には蓬ヒュッテが見え出す。何やら、周囲にやたらと荷物を積んでいるようだ。振りかえると、まだ3人連れの姿は目視できない。どうしたのだろうかと、今度は逆の立場になる。一ノ倉岳往復に苦戦しているのだろうか。もしくは、茂倉岳ピストンに切りかえたのだろうか。

(ようやく山頂が見えて)

(武能岳山頂。茂倉岳は半分消えた)

ようやく目先のピークに出はしたものの、山頂はさらに先だった。なだらかだからまだいい。武能岳山頂に到着。最後の登りと思って、残りの体力を費やした。山頂に座り込み、水をがぶ飲み。これで、残るは水筒1リットル1本のみになった。

ほっとしてしばらく山頂でくつろいだ。茂倉岳はもう雲の中だ。腹の中に菓子パンを入れる余裕もできた。ついでに寝転がってタバコを2本吸った。上空の雲がせわしなく動いている。あたる風がいい気持ち。ここまで来たからには、もう行き倒れになることもあるまい。しかし、今日は一人で来ていて正解だったよ。S男さんに声かけて断わられたけど、同行になっていたら、今日の体たらくでは、とんだ恥さらしになっていた。

ここでみっともなく禁じ手をさらすことになるのだが、実は、茂倉岳避難小屋の雨水をアクエリアスの空きボトルに汲んでいた。万一のことを考えて入れたまでのことだが、この先は水場もあちこちにあるはずだし、1リットルもあれば用もないと、手拭いをこの水で洗ってしぼって顔と首筋を拭いた。何とも気持ちがよかった。その、万一の状況になって手をつけていたら、おそらく緊急事態も頻発し、脱水症状を起こしていたろう。

立ち上がる際、無理な体重のかけ方をしてしまい、両足に痙攣が走った。あ~ぁとため息が出た。パンツ一丁になって、エアーサロンパスを塗りたくる。スースーするが、効果のほどはどんなものだろう。今さらといった感じがする。

(蓬峠に下る)

(武能岳を振り返る。いい景色だなあ)

武能岳を下る。山頂部は意外に長い。ササ原の間に道が続く。ところどころに花が広がって咲いている。なだらかな下りだ。以前、下から見上げた時、あの道を登ったら気持ちがいいだろうなと思っていた。オッサンが登って来た。土樽から蓬新道で登って来られたのか。これから谷川岳に出て下るとのことで、ロープウェイ運休の件はご存じで、一般道を下るとのことだが、土合に出るまでこれから6~7時間はかかるのではあるまいか。かなりお疲れのご様子で、すでにヘトヘトだとおっしゃっていた。他人事ながら、これからでは、茂倉山への登り返しがかなり応えるのではないだろうか。

(大源太山と七ツ小屋山)

(蓬峠)

蓬ヒュッテが近づく。後ろの大源太山と七ツ小屋山が景色に趣向を添える。背中の風景は険峻で、こちらはなだらかだ。蓬峠。土合方面の標識があった。道型はあるが、今、ここを歩く人はいるだろうか。30年前、朝日岳からの下り、勢いづいて湿地にもんどり打って転がり、全身泥んこになった。土樽に出て電車で土合に戻る予定でいたが、これでは電車に乗れる状態ではないと、この道を土合まで歩いた。道を迷うことはなかったが、かなり時間がかかったことを覚えている。8月の暑い盛りで、土合に着いた時にはすでに暗くなっていた。あの時は湯檜曽川で全身を洗濯したんだったっけかなぁ。しかし、あの若さゆえの活力はどこに行ってしまったのか。今の姿は疲れ切った老人さらけ出しだ。

(蓬ヒュッテ。残念ながら写真にならない)

蓬ヒュッテでは工事でもしているのかと思ったが、野積みにされているのは小屋の食料ではないだろうか。小屋の屋根や外で寝具を干している。スタッフの姿が見えるのでここは素通りとする。

(蓬新道を下る)

(待ちに待った水場。目障りなものがあった)

トラバース道のようなところをしばらく行くと、ようやく水場に出た。冷たい水で、5秒も浸けていると手がかじかんでくる。顔を洗い、たらふく飲み、水筒の水も入れかえてようやく人心地。さて、この水場で缶ビールとトマト、キュウリを冷やしていた。気になって仕方がない。周囲に代金入れの箱もないので、これは小屋の関係者が冷やしているものだろう。

それにしても、この水ではビールもキンキンに冷えているはず。勝手に飲んだら窃盗だろうしなぁ。よだれが出てくる。ここに長居すると、自制がきかなくなる恐れがある。ロング缶1本で済むわけもない。疲れているから酔いの回りも早いだろう。恐くなってタバコも吸わずに退散した。こんな危険のないところでゆっくりしよう。

沢をいくつか渡る。ロープの渡しがあるところもある。さすがに沢が近づくと空気もひんやりとする。小屋から下ってから風は止まったままだ。つい、沢を見ながら休んでしまうが、腰の下ろし方を慎重にしないと、足に痛みが走るので、神経を使う。立ち上がりも同じだ。

(御一行が上がって来た)

(「東俣沢出合)の標識)

樹林の中に入った。さらに蒸し暑くなった。単独氏が登って来る。そして、時間を置いて6人グループ。この時間だ。今日は蓬ヒュッテ泊まりだろう。あのキンキンビールを1000円払って飲むのだろうか。

さっきから沢の音が下からゴーゴーと聞こえるが、さっぱり蓬沢に出ない。依然として高い所を歩いている。いい加減、嫌になったところで「東俣沢出合」に着いた。ここは標高950mほどだ。まだ200mも下らないといけない。そろそろうんざりもしてきた。この蓬新道を上りで使うのは考えものだな。少なくともこの時期は。

(沢を渡るところがいくつかあった。濡れる心配はない)

(歩きづらい道)

やがて沢沿いに歩くことになるが、さっきまでのひんやり感はなくなり、沢沿いである分、石も出てきて、歩きづらくなった。これがまた長い。フィニッシュは何ともうっとうしい歩きになった。

(ほっと一息)

(林道終点の駐車場)

堰堤が見えた。堰堤があるということは林道も近いということだろう。間もなく林道に出た。ほっとした。林道終点には地元ナンバーの軽が1台とまっていた。

荒れた林道だ。四駆の車でも避けたい道だ。以前、一時的に終点までは車も入れなかったようだが、今では入れるようにはなっているようだ。車止めもなかった。だが、自分の車は入れたくはない。タクシー案内の看板もある。こんなところまでタクシーが入るのだろうか。

(林道歩き。下に行くに連れて道の状況は良くなる)

林道歩きとはいえ、さっきまでの沢沿い歩きよりはまだましだ。今日は疲れたなぁ、長かったなぁと思いながら歩く。他に考えることといったらコーラを飲みたいなぁといったところか。途中の水場で手ぬぐいに水を浸して身体を拭く。拭いたところでさらに蒸し暑くなっているし、下着を着替えるわけでもないので、すっきりにはならない。

(土樽PAが見え)

(橋を渡って)

(駐車場に到着。かなりのバテバテ)

舗装道になり、土樽PAが見えてくる。ここでPA方向に橋を渡って曲がる。PAのトイレが使えやしないかと覗きに行く。できれば全身を拭いたい。だが、行って見ると、ゲートが厳重で入り込めない。あきらめてそのまま駐車場に向かう。

駐車場に到着。自分のを含めて5台の車があった。3人連れの車もまだある。ということは、自分の後を歩いているということか。

何とも疲れた。暑い中の10時間歩きはかなり応えた。ここに来る途中、「岩の湯」という風呂屋があったのに気づいてはいたが、立ち寄る気分にもなれない。風呂に入れば、また汗もかく。着替えだけして、コンビニでアイスとコーラを買って、そのまま車のエアコンをきかせて帰るのが賢くはないか。その方がすっきりするような気がする。

帰宅して風呂に入った。腕と顔、首が猛烈に痛くて湯に沁みた。日焼けだ。よく見ると真っ赤になっていた。日焼け止めのような上品なものは滅多に塗らないが、今度ばかりは塗るべきであったろう。

後日、でんさんブログを拝見した。同じ日に赤城山に行ってらっしゃった。ウソみたいに涼しかったらしい。この差は何なのか。でんさんによれば、真夏の谷川岳はもともと暑いところらしく、でんさんご自身も夏は避けていらっしゃるようだ。欲を出さずに赤城山で涼んでいればよかったかなとちと後悔している。「遠出=涼しい」の構図しか頭になかった。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」