◎2018年6月9日(土)

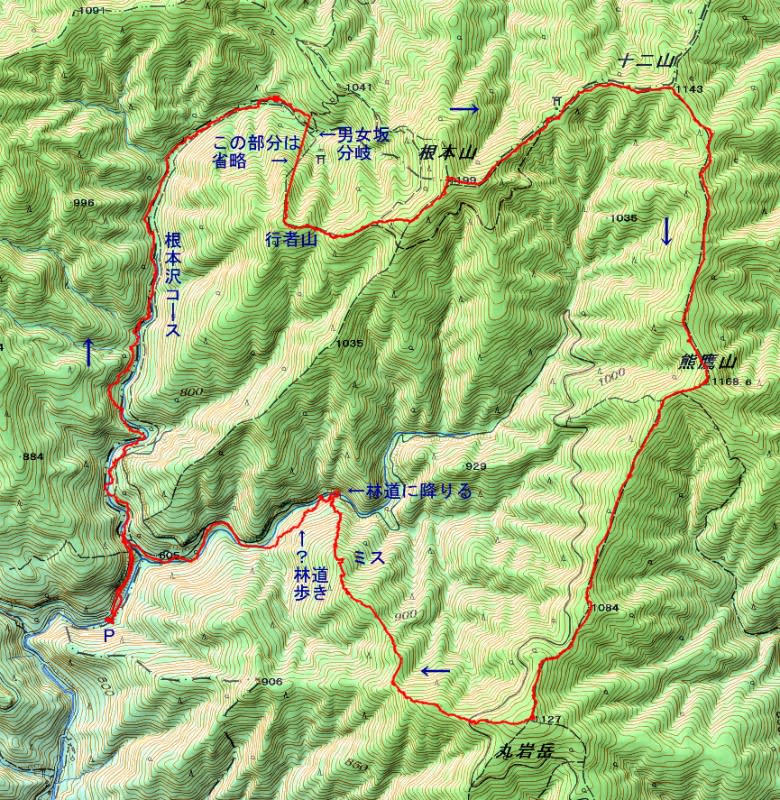

銅親水公園駐車場(5:10)……ウメコバ沢前河原・休憩……小足沢合流……ゴケナギ沢出合い……ゴケナギ沢二俣……尾根に乗る……中倉尾根……オロ山……オロ山北の大地をうろつく……沢入山……中倉山……一般コース下り……林道……駐車場(16:40)

※それぞれの時間はみっともなく遅いので記しません。休憩、うろつきを含めて11時間30分の歩きです。

オロ山北尾根というか「北の大地」。地理的には「高原状」「台地」とすべきだろうが、通称「大地」で通っているから、今後ともに「オロ山北の大地」とする。前置きはさておき、そこに用事があった。松木川奥に自分の課題は山積している。瀑泉さんが先週歩かれた皇海山の東尾根もしかりで、その用事をさっさと済ませたい。用事はちょっとばかり自己満足的に自分の面子に係わるレベルのものだが、済ませないと他に目が向かない。自分の頭には、多指向性のアンテナが配備されていないのだ。

その用件の内容はさておき、ルート取りで悩んだ。過去に、オロ山だけというのを除いて、北の大地に出るのに3ルートを使っている。

ゴケナギ沢左岸尾根(正確には「ゴケナギ沢本流(=右俣)左岸尾根」)、

ゴケナギ沢右岸尾根(これもまた正確には「ゴケナギ沢支流(=左俣)右岸尾根」)、そして、

ガレ沢ルートだ。ここまできたら、地図を見た感じ、松木川側から素人が登れそうなところは大ナギ沢出合い近くの吊橋跡あたりから「適当に」となるが、足尾のRRさんによると、期待する作業道はなく、過酷なザレ場を歩くことになるらしい。これでは素人には無理。もっとも、中倉尾根から覗き込むと歩けそうにもないザレ尾根が何本も見えるだけで、むしろ歩いたガレ沢がやさしく見えるほどの異次元の世界だ。すでに歩いたところを歩きたくはないしなぁと、地図をじっくり見ると、ゴケナギ沢の右俣(本流)と左俣(支流)の間に尾根が続き、これが中倉尾根に乗り上げ、すぐにオロ山山頂に出られるようになっている。

Geogleで「ゴケナギ沢 オロ山」で検索すると、トップは雪田爺さんのゴケナギ沢ルートが出てくるが、雪田爺さんはゴケナギ沢の本流を遡上して危うい小尾根に取り付いてオロ山に出られている。この中間尾根に目を付けたネット記事は見あたらない。ということはラッキーとも言えるか。そこを登ることにしよう。

親水公園の駐車場に下りかけると、単独ハイカーがゲートに向かって行く。この時間だ。自分同様に少しはロングルートだろう。中倉山歩きの時刻には早過ぎる。さりとて、松木奥の県境稜線タイムには遅いだろう。少なくともこの時間ならウメコバ沢の出合いあたりにはいたい。駐車場には他に7台の車。一台、ゴソゴソやっているだけでもう出払っている。隣の軽には寝袋がそのままになっている。一晩、ここで明かしたようだ。

念のためヘルメットをザックに括り付け(結局は一度としてかぶることはなかった)、熊除けスプレーを腹に入れる。地下タビのコハゼをささっと差し込んで出発。ここに戻るのは、この暑い時節の歩きだし、過去の経験からして15時半頃になるだろう。

(ここのゲート越えは自転車も不可ということになっている)

![]()

(例のトイレ。これは仮設なのか半永久なのか。後者なら例のNPO法人だかの管理になるのだろうね)

![]()

松木沢沿いの崩壊林道の様子をいつものようにダラダラと記しはしない。自分にはただの苦痛でムダな歩きにしか思えない。きりんこさんのように楽しみながら歩くことはできない。目新しいものといったら、林道終点先の工事現場にトイレが置かれていたこと。この存在は瀑泉さん記事で知ってはいたが、予備のトイレットペーパーは2個あった。使ってみたいところだが、大間々で用事は済ませたし、途中で立ちションもしているから覗いただけ。帰りに寄るとすれば、オロ北で疲れ果て、ゴケナギ沢右岸尾根を下るケースになる時だろう。

(最初の歩きなら珍しくもあるだろうが、自分には苦痛以外の何ものでもない)

![]()

(ここで休憩)

![]()

休みなしで歩いている。今朝の雨上がりの地面に先行者の足跡が残っていた。一人分。歩き出し1時間後くらいの休憩を考えていたが、どうも崩壊地だったりで落ち着かず、結局、ウメコバ沢出合いの河原に降りての休憩になった(6時39分)。河原で休憩している方がもう一人いた。50mほど離れた先で石に腰かけたが、どうもあの方、駐車場に入る時にすれ違った単独ハイカーさんらしい。タバコを吸いたいところだが、自分が風上になるので遠慮した。

ウィダーインを口に入れ、どうせここからは水もかぶるだろうと、沢靴に履き替える。単独さんが脇を通りかかる。休憩タイムが終わったのか。コンニチワと声をかけられ、同類の親近感でどちらまで? と伺うと、小足沢の右岸尾根を通ってシゲト山の西側に出て、黒檜岳経由、大平山の南東尾根を下る予定とのこと。それって、ふみふみぃさんが歩かれたルートで、自分もいずれ後追いするつもりではいるが、この時間に大丈夫だろうかと気にはなった。聞けば、小足沢のリンゴだかサクランボマークに行くのは初めてらしい。取り付きも様子見次第のようだ。いろいろと話をしていると、先日、皇海山の東尾根を登られたとのこと。倒木が多くて参ったとおっしゃる。瀑泉さんの記事には倒木のことはなかったような気がする。その普通ではないお歩きからしてさぞかし名のある方だろう。自分はYマップ所属とおっしゃっていた。ヤマレコではなかったよなぁ。

こちらは何となく決定打には欠けそうな自分のコースを言いづらく、恥ずかしながらのゴケナギ沢を口に出したが、単独氏にゴケナギ沢、はて? といった素振りはなく、ブログでも? と聞かれたので、これもまた恥ずかしながら、どうせご存知ないだろうと「たそがれオヤジ」を口に出すと、ふみふみぃさんと私メのブログをよくご覧いただいているらしい。これはこれでうれしいし驚きもした。ご自身も名乗られたが、沢音でかき消され、聞き取れない。後で調べればわかる。ふみふみぃさんとはYマップのお仲間のようだし。つい、余計なこととは思ったが、ここで、わざわざ気安くも、ゴケナギ沢の尾根経由でオロ北に行く必要の証拠を見せてしまった。

帰ってから調べると、この方、どうも「Xさん」のような気がする。Xさんとしたのは、現時点で小足沢の記事がアップされていないからなのだ。憶測でお名前を出せば失礼にもなるし、こちらの恥にもなる。だから、以降、Xさんと記す。

そのXさん、小足沢右岸尾根に直接登れませんかねとおっしゃる。かつての自分の思考と同じ。直登は無理だろうと、すぐ脇から急斜面を登ったが岩場を越えられずにすごすごと退散している。2回目にしても、ちょっと上流から強引に登り上げ、さらに急斜面の岩尾根が待ち受けていた経緯があったので、直登は無理でしょうと答えた。三沢からのルートもあるようだけどと一応は少ない知識を披露する。

(先行して行ったXさん。例のXさんなら、半端歩きの方ではない)

![]()

(昨晩雨降ったわりには水量が少ない)

![]()

Xさんが去った。背中にヘルメットが見えた。ゆっくりとここで一服して出発。いつもならウメコバ沢を覗き見するのだが、おしゃべりタイムがあったので先を急ぐ。松木川の水量は少ない。水流は細く、河原が広く感じる。これなら沢靴を早々に履く必要もなかったが、履いてしまった以上は余計な水に濡れない徒渉を考えずにジャボジャボと渉る。先行するXさんの姿はすでに見えない。

六号ダムを定番で左岸側から越える。本番前にあまり余計なことはしたくない。三沢に入り込んだり、小足沢の前衛滝を見たりと、いつもならやることはしなかった。とにかく時間が惜しい。そういえば、丹平治沢もスルーしていた。

(ガレ河原で見かけたヤマカガシ。ふみふみぃさんも見かけている。足尾には多くなったのだろうか)

![]()

小足沢の尾根先にXさんの姿が見えた。休んで取り付きを探っているご様子。さて、どこから登るのだろうか。歩いて行くと、ヤマカガシ。今度はこれに時間をとられた。全長70センチくらいか。こちらが立ち止まって見ていると、威嚇の姿勢に入ったのか、コブラのように頭部側を広げ出した。これはまずいと先に行く。

Xさんがいたのは、小足沢の大滝を見に行くのにどこだったかのグループが入り込んだ、ちょっと細いガレ沢になっているところだ。やはりネットでお調べだったのだろう。ここは、自分が二度目に登った際、すぐ右から登ったのだが、いずれは岩尾根の先で合流する。大滝に行くだけなら便利だが、尾根を登りつめればリンゴマークまでは急斜面になる。余計なおせっかいで、サワヤさんならともかく、よした方がいいですよと、さらに上流部をお薦めする。いずれ歩くつもりの瀑泉さんルートをと思ったりしたが、自分で瀑泉さんに偵察をお願いしながら、さっさと歩かずに第三者に押し付けるのもまた考えものだ。無責任な指南はやめておこう。

Xさんはタバコをふかしていた。何だ愛煙家かと、その間、こちらも安心して気兼ねなくタバコを咥えて話をしていた。

それにしても、沢靴も履かずにズボンの裾も汚れていないのには驚いた。自分はもう膝下は水浸しになっている。いくら松木川の水が少ないからとはいっても、水を避けてここまで来られるものなのだろうか。器用な歩きをされる方はどこにもいるものだ。沢靴を持ってきて失敗したともおっしゃっていた。

先の道すがらの会話でおもしろい話を聞いた。沢水の件。キツネのいる山域で沢水を飲むと、今はともかく、10年後に発症してポックリとなり、北海道あたりでは沢水を飲まないように小さい時から指導しているらしい。それを最近知った。ついては自分もたそがれさんも沢水をよく飲むでしょうと、こりゃまたよく細部まで読んでいらっしゃると感心もしたが、沢水を飲むのが恐くなったとおっしゃる。確かに、自分はここまで松木川の水を手にすくって2回飲んでいたし、都合2リットル分をペットボトル2本に入れてきた水も、この先で半分を捨て、尾根に登る前に沢水を入れるつもりでいた。この件、気になって帰ってから調べると、エキノコックス症のことだった。興味のある方は調べたらよいだろうが、自分には今さらといった思いもある。

(Xさん、お気をつけて行ってらっしゃい。これでシゲト山に行かれたとしたら、相当な方だろう。後追いは考え直しになる)

![]()

Xさんに、私、前回はここから登りましたよと教える。緩いかと聞かれたので、隠し立てはせずに、ここもまた急ですと答えて別れる。Xさんはそこを登って行かれたが、この時間だし、オオナギ沢の尾根の方に出るかも知れないとおっしゃってもいた。どうも、小足沢の石垣だけは見ておきたい様子があった。趣向が自分に似ているようだ。あんな石垣を見て何が面白いのだろうと思うのが普通の感覚だ。

(やはり水が少ないねぇ。今日は暑そうだからと、ちょい派手な水ジャブを楽しみにしていたのだが)

![]()

(奥の隙間の通過なんかあっけなかった)

![]()

上流に向かう。水は相変わらず少ないが、左右の渉りが多いので沢靴でないと無理な姿勢になる。しかしダラダラと長い。水量は少なくとも浸っている時間が多くなってきたためか、水から上がる際に、足の攣りが出てくる。早めに芍薬甘草湯エキスを飲む。いつもなら沢水で腹に流すが、あんな話を聞いた後だけに水筒の水にした。以降、足が攣ることはなかった。

松木奥の崩壊は進んでいる。右岸の吊橋跡も気づかなかった。左岸側のそれはわかったのに。そして、ガレ沢にしても、両サイドの樹々が少なくなっていて(つまりはその分土砂で削られたのだろう)、あれっ、ここだっけかといった始末だった。

(以前から、ここで泳いでみたいと思っている)

![]()

(盟主様が覗く)

![]()

(ゴケナギ沢の出合い)

![]()

水が少ないからと気がそぞろになっていたのだろう、ふと足を滑らせて尻もちをついた。下半身がびしょ濡れに。そんなことを気にしているわけにもいかず、ようやくいつもの淀みを右から高巻き、沢が幾分静かになったところでゴケナギ沢出合いに着いた。時刻は8時23分。やはり出発から3時間超えになってしまったか。まぁ予定どおりではある。これから皇海山東尾根となったら、下りはおとなしくもみじ尾根経由でニゴリ小屋泊りになるのは必定だが、明日は確実に雨。沢も増水するだろう。

(ゴケナギ沢は凡な沢? 水量の関係だろうか)

![]()

休まずにゴケナギ沢に入る。ここもまた水量は少ない。これではショボ沢の部類だ。沢靴はもう必要もないが、せめて、先ほどの尻もちで濡れた下半身が乾くまではこのままでいたい。やはりここまでの疲れがそろそろ出たてきたか、空腹を満たしたくもあって10分ほど休憩。ここの沢、春ゼミがかなりいるようで、沢音よりもガシガシと鳴いている音の方が大きく聞こえる。この先、分岐までは雪田爺さんのレポもあったので楽観だが、尾根がどういうものか知らないから緊張感はある。地図を見る限り、1450mのボコボコマークが尾根本体まで近づいているのが気にはなっている。後で気づくが、そこは特別な配慮もなく通過していたようだ。

ガレ沢歩きが続き、右手前方に左岸尾根の1650m標高点ピークが見えている。あれが右手真横に見えるようになれば中倉尾根も近い。それが当面の目標にもなる。

(左から支流が入り込み、その間に結果的に見せかけの尾根末端があった)

![]()

分岐になった。とはいっても、地図上では水線そのものが1160mで途切れている。水流は続いている。左俣のちょっと先に15mチムニー滝があるとM氏の『皇海山と足尾山塊』に紹介されているが(沢は「丸石沢」となっている)、雪田爺さんが見つけられなかった滝をわざわざ確認に出向くまでもない。おそらく崩壊したのだろう。分岐正面にはこんもりとした尾根が出張っている。

ストックを出し、気を張って尾根に取り付く。足尾のRRさんが歩かれたことがあるかは知らないが(実際にケルン積みは見なかった)、こんな貧弱な尾根でも、少なくともネット記事に出ていない尾根を歩くというのも気分が良い。

(見せかけの尾根はやがて左俣の沢に同化する。右が本尾根だった)

![]()

(こんな感じの尾根で、部分的に急だが、植林帯でないだけでも助かる)

![]()

(振り返れば、早速、釜五峰のご登場だ)

![]()

尾根末端と思ったのは見せかけで、すぐに平坦になって、盛り上がりの地形はすぐに左俣の沢に溶け込み、小沢を挟んだ右手に尾根型が登場した。首を傾げたが、このまま先を行くのは不正解で、あれが中間尾根だろう。そちらに乗り移る。尾根型は先に行くに連れて明瞭になった。見晴らしは良く、すぐ右手先に左岸尾根のザレた小ピークが見え、その奥に皇海山の頭が出てきた。なかなか良い雰囲気の尾根に感じるが、ちょっとばかり急で、右手下は見えずに切れている。さりとてヤセではなく、左下は余裕の傾斜になっている。振り向けば釜五峰が望まれる。

(右手に盟主様と併行する左岸尾根)

![]()

(これだもんね)

![]()

登るに連れて皇海山は大きく、すそ野も露わになってくる。瀑泉さんの東尾根記事を拝見し、今回はここから東尾根を眺めて取りあえず我慢することにしていたが、先でもっとすっきりと見えるだろう。そして左手にこれも間近に右岸尾根。いずれは右も左も視界から遠くなって行くはず。こんなルンルン気分で登っていたが、いつまでもこんな安穏が続くわけはない。予想通りにここで邪魔が入った。1230m。言わずと知れたナゲの集落だ。

左右を見るがともに急になっていて、四つ足ならともかく、ここは正面突破しかない。いくらか薄いところを選んで突入。さっぱり進まない。ストックを引っ張られ、ザックも枝に引っかかる。身体が通過出来ないところを強引に進む。かなり深い。帽子は何度も取られた。ヘルメットにすればよかったと後悔しても遅い。それでも10分もかからずの格闘でクリア。

(抜け出すと第二陣)

![]()

(そして、お待ちしておりましたと第三の陣。すでにこの時点でナゲのおイタにやられていたようだ)

![]()

ほっとしたのも束の間。まだ生き残りが数本目につき、嫌な予感はしたがやはり第二陣が待っていた。同じことの繰り返し。手足の自由が効かない。花も終わっているのか、花の付かないナゲなのかは知らないが、その分図々しいというか、可愛げの無さが憎らしくなる。抜け出してほっとして、はい、次、第三陣。もう終わりだろう。先にナゲらしきものは一本もない。一時は、これが続いたら、もはや先に進む気力は失せ、下るしかないかとまで思った。あるいは危ない思いをして大巻きするかだ。

(もうないだろう。ここを人間が歩くのは久しぶりだろう。作業の痕跡すらない)

![]()

(第一ケルン。簡単そうで、平たい石はそうないのだ)

![]()

ほっとしたところでケルンを積む。1300m。たまたま石がゴロゴロしていたからだが、こんな手ごろなガレやザレ場が所々にあって変化がある。危険さは感じない。

左手にオロ北突端部が見えてくる。そして、皇海山の東尾根もほぼ丸見え。そうか、こちらに向かいつつ、途中から右手に下るわけか。ということは、1468m標高点はあのあたりか。ザレたところがあるが、尾根下斜面だから、尾根上には及んでいないようだ。Xさんによれば、倒木だらけか。しかし、あそこをすんなりと下れるとは思えない。幾筋もの尾根が下がっている。自分なら下りではなく上り使用が間違いはないだろう。

(暗く映っているが、陰気な感じはしない尾根)

![]()

(盟主様の東尾根が見渡せる)

![]()

(樹の根がはびこる)

![]()

1330m過ぎから急になった。とはいっても、先々週の秩父・大平山の北尾根に比べればあっという間のものだ。尾根の樹々は雨のせいか、まばらながらも土が流されて根が張り出している。その間にシカ道かケモノ道が続いている。ここにもクマがいるのか、土の上に大きな足跡が続いていたりしている。

(奥の丸いピークが左岸尾根の1650m標高点だ)

![]()

(第二ケルン。というかただの石積み)

![]()

そろそろ、左岸尾根の右手前方すぐに1650mの手前ピークが近づいている。あそこを4年前に登ったんだなと思うと、ガレ沢歩き同様に何となく他人事のように覚えてくる。皇海山の姿も堂々と近づき、神々しくも見える。

急斜面を登りきる。目の先に落ち着けそうなところがあるが、ここは石ゴロ地帯なので、せっかくだしと第二のケルン積む。1390m。たちまちのうちに崩れるだろう。さりとて、今日は未踏尾根歩きが目的ではないので、ねんごろなケルンを築くといった意識にはなれず、単に石を積んだだけのことだ。台風でも来ればあっさりだろう。

砂礫になり、足がとられる歩きになって、休憩しようと思ったところで、先下が鞍部になっている。せいぜい5m下りだ。鞍部の方が落ち着ける。そこで休憩にしよう。

ザックを下ろして驚いた。ザックの上蓋ではなく本体の口が全開になっていた。ナゲの悪ふざけだろう。慌てた。中身をポロポロ落としながら登って来た可能性がある。食い物ならともかく、財布やら車のキィを入れた巾着がなくなっていたら一大事だ。ほっとした。ナゲにかすめ取られたものはなかった。巾着がなかったら下ることになる。しかし、ようやるわ。ファスナーとはいってもダブルのチャックだ。両サイドから引っ張ったのだろう。いつもセンターで結んでいるが、もう片側下で合わせることにする。しかし、ナゲの悪戯はこれだけでは済まない。この先でもう一度受難することになる。

休憩して、ここでようやく沢靴から地下足袋に履き替える。トレパンはもう乾いている。靴の履き替え、特に二股の靴下の場合、履き替えを丁寧にやらないと、親指が攣ってしまうことがたまにある。しっかりと腰を平たい石に置き、足を自然に伸ばして履き替えた。コハゼを差し込んで一応の屈伸。OK。ついでに菓子パンと一服。今、9時40分。11時半までには中倉尾根に出られるだろうか。標高差は400m近くある。

(このナゲはあっさりと左から巻いた)

![]()

忘れかけていたナゲ群が出てきた。そういえばと思い出す。オロ山はナゲに囲まれた山だった。ここは、残念ながら、左から簡単に巻いて先に出られた。ナゲはポカンとしている。

なぜかガレ場は展望が良い。もう皇海山は自然体でのアップになり、左岸尾根の1650mもそろそろ右手前方から右寄りになり、その手前ピークが真横になりつつある。あの尾根、離れて行くはずなのに、地図を見ると、左岸尾根は直進。左寄りに離れて行くのはこの尾根だった。この見晴らしの良いところは湿った砂地になっていて、昨夜の雨のせいか足がとられて歩きづらい。

(正面にオロ山が見えるようになると)

![]()

(1650mも同位置に近づいてくる)

![]()

(振り返って)

![]()

(第三ケルンと盟主様)

![]()

正面先に三角形のピークが見えた。10時10分。標高1470m地点。歩いているこの尾根を登り続けると、あのピークに一旦は至るようだが、地図を見る限りはそんなピークはない。何ということはない。あれがオロ山だった。この尾根は地図上ではあのオロ山の右肩寄りに出るわけだが、視界の範囲に尾根型は見えず、オロ山の後ろに中倉尾根が控えている。どうもよく納得できないが、このまま行くしかない。ここで意味もなく、またケルンを積む。第三ケルン。ケルンはこれでおしまいだ。記念にケルンを入れて皇海山を撮る。何とも不細工なケルンだ。

(こんなところもあるが、左側は安泰で、危険なく登れる)

![]()

改めて急になり、岩場になってくる。歩行に差しさわりはない。ここに至っても、左岸尾根の1650mはなかなか右横になってくれない。じらされている。それは仕方がない。こちらが離れて行っているのだから。

(そして低いササが出てくる)

![]()

(岩場を抜けて。ここは簡単)

![]()

(オロ山北尾根。つまり右岸尾根)

![]()

(この尾根のハイライトはここだろうな)

![]()

(こうすれば感じもわかるでしょう)

![]()

1450mあたりから低いササが出てくる。傾斜は緩やかで、この尾根のハイライトはこの辺だろう。オロ山はまだ正面に見える。1650mにようやく並びかけた。360度の展望だ。オロ北は左後ろに去っている。風が適度に流れ、汗ばんだ身体に心地よくあたる。このままの登りが続いたら何ともありがたい。だが、ナゲ同様に、そう簡単にはいかない。

(せっかくの良い気分もこれで終わり。後は途切れ途切れに見える風景だけ)

![]()

(天気が良かったせいか、ここまでほとんど気づかなかった)

![]()

(コメツガの中は結構急だった)

![]()

今度、行く手をさえぎったのはコメツガ主体の林だった。標高1610m。結局はこの林は中倉尾根までの標高差160mほど途切れながらも続いた。右の1650mは確認できなくなり、黙々と荒んだコメツガの中を登った。たまに開けるところもあるが、皇海山方面は見えず、知らぬ間にオロ山が左手前方に位置を変えていた。そして、オロ北尾根がこちらに近づいている。トラバースで行けなくもないだろうが、ここまで来て、不確実な歩きはやめておこう。

ボーっとして歩いていたら、コメツガの枝に右耳を取られ、痛いっと思った時にはすでに遅く、手を当てると血が出ている。すぐに手ぬぐいをあてがうと、結構、出血している。しばらく押さえてから、カメラで自分の耳を撮ってみた。内側にかぎ裂きのような傷ができている。虫刺されと筋肉痛以外の薬はないので(バンドエイドはあったのだが、それを貼ることには気づかなかった)、ツバを何度も付けていたら、そのうちに出血も収まり、早々にかさぶた状(ただ血が固まっただけのこと)になってくれた。

(オロ山が近い。やはり、この尾根は右肩に向かっている)

![]()

(そして、1650mが真横になり、鋸山も見えるようになった)

![]()

再び視界が開けた。1650mはすでに真横になっている。こちらの標高は1750m。一応の目標の目安は達成し、オロ山までの標高差は70mになった。三度目のコメツガ林に入る。もうコメツガは疎らで、隙間から中倉尾根が見えている。ここで安心し、つい痒くなった右耳に手をあてて余計なことをしてかさぶたを取ると、また出血。まったく治っていない。またつばをつける。早いとこ耳を洗いたいが、こんなことで水をムダにしたくはない。

(最後のコメツガ林を抜けて)

![]()

(中倉尾根に出る)

![]()

(オロ山直下)

![]()

(山頂の写真はこれだけ。狭い山頂ではオッサンの身体の一部がどうしても入ってしまうが、写真を撮ろうとしたら、気遣いもされなかった。無粋な人たちだ)

![]()

11時16分。中倉尾根に出る。オロ山には12時前には着きたいと思っていたから、まずまずだろう。

胸高のササの間にある踏み跡を追う。赤いリボンも目に入る。山頂はすぐそこだ。話し声が聞こえる。ハイカーがいる。ちょっとがっかり。オロ山に到着。11時28分。オッサンが二人いた。庚申山から来たのかねと聞かれ、いや、松木川からあの尾根を登って来ましたと答える。ここから中間尾根がすぐそこに見えている。へぇーでおしまい。お二人は中倉山から来たとのことだが、以降の会話はない。こちらは地下タビにヘルメットを背負っているから、普通のハイカーとは思われてはいないはずだ。

ネット記事を何気なく見ていると、ここのところ中倉山も騒々しくなり、自分の登る山ではなくなりつつあるようだなぁといった思いがしてくる。ハイカーの趣向を見ると、中倉山からその先が歩きレベルの尺度になっている気配があり、沢入山はともかく、オロ山まで行けたら上出来、庚申山なら御の字といった傾向があるようだ。こうなると、もう自分の歩きスタイルはお呼びではなかろう。

(名物の山名板はあそこに垂れ下がっていた)

![]()

(手前の低い尾根が中間尾根で、奥が左岸尾根だ)

![]()

(ここで二度目の受難)

![]()

早いとこタバコを吸いたいので、ナゲを漕いで東側に移動するが、途中で見た例の青い明大ブリキ山名板はいつもの場所から遠ざかった位置に裏返しになって垂れ下がり、ナゲが山頂領域をさらに狭めているような気がしてならなかった。

二人の声だけが聞こえるところで休憩する。ここのナゲは花があるからまだ見た目の獰猛さを感じさせないが、悪ふざけはブラックユーモアで、オロ北に下るべく東に移動して行くと、片方のストックのスノーバスケットとキャップが消えていた。戻って探したが、ナゲヤブで見つかるのはまず不可能。あきらめる。一方は突き抜け、片方は抑え込みではストックのバランスも悪いので、無事なストックのバスケットとキャップを外したが、使いづらくなった。地面に吸い込まれてしまう。

(オロ山山頂を振り返る)

![]()

(オロ北大地へ)

![]()

(明瞭な踏み跡)

![]()

(盟主様をつい見てしまう。目標にして登った1650mは後方に去った)

![]()

オロ北に適当に下ると、どこからともなく明瞭な踏み跡が出てきた。おそらく山頂からのものだろう。ここのところ、オロ北に行くハイカーも多いようだ。踏み跡を追いながら下って行く。やがてコメツガ斜面の傾斜も緩くなった。そして広い自然林の中の歩きになったが、なぜか踏み跡はそのヘリ、つまり西側に向かっている。おそらく、小高い小ピークを避け、歩きやすいところをということだろう。そんな歩きは望みたくもないので、踏み跡から離れ大地のセンターをヤブ漕ぎで行く。ところどころに踏み跡はあるが、どうも一定した踏み跡ではない。

(自分の標高板を探しながら歩いたが見あたらないまま)

![]()

(突端に出てしまった)

![]()

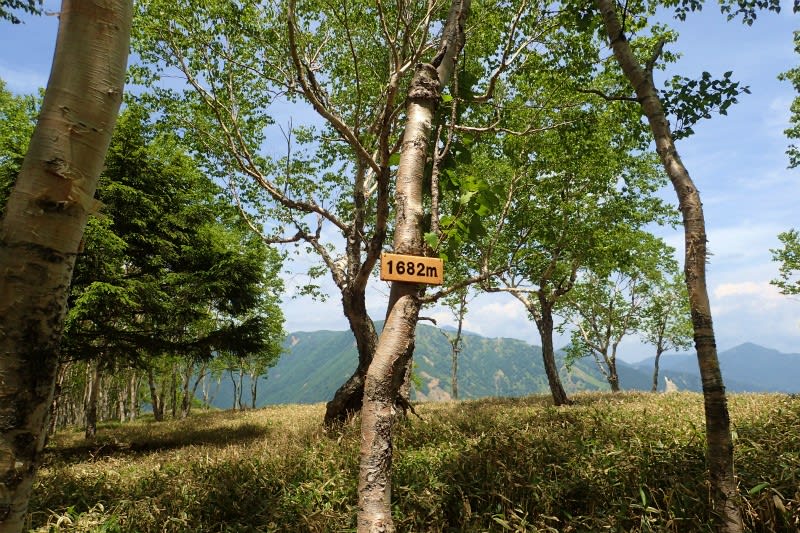

先が見えてきた。そろそろだ。ここで自分が取り付けた標高板を探しながら先に行ったが、見つけられぬままに突端に出てしまった。まぁいいか。帰り道でいいだろうと、展望をしばらく楽しんだが、標高板のことがやたらと気になっている。

実は、今回のオロ北大地にやって来た目的は標高板の交換なのだ。3月だったかにここを歩かれたふみふみぃさんの記事に、自分の標高板が随分とみすぼらしくなっているようなことが記されていた。設置から4年経過している。その間に場所を移し替えたりもした。山名板も標高板も、言うなれば我が分身のようなもの。そのまま放っておくわけにもいかない。だから、メンテというよりも、新しいのを作って持って来た。耐久性を考え、何度もニスを塗り重ね、その間に外で雨と陽にさらしもした。少なくともこれで2年は持つ仕上げにはしてある。本当は突端に「オロ山北の大地」とでも記して設置したいところだが、それをやると、あまりにも俗っぽくなる。「孤高のブナ」と何ら変わるところがない。

(大地突端から1)

![]()

(大地突端から2)

![]()

(大地突端から3)

![]()

その分身が見あたらないのでは困った。何度も行ったり来たり、グルグルと回った。見つからない。ネットでもつながれば自分の取り付け記事の写真で確認できるし、とぼけた話だが、ふみふみぃさんの電話番号でも知っていれば、「つかぬことをお伺いしますが…」と確認できるが、ふみふみぃさんとて、こちら同様に今は圏外にいるだろう。さりとて出直すわけにもいかない。GPS地図をアップにした。標高点のある付近だったはず。だが見つからない。GPSもこんなものなのか、居場所が絶え間なくずれる。同じような姿の樹がやたらと続く。頼りは、瀑泉さんが記されていた「高いところ」だ。樹々は白っぽく、板は黒ずんでいる。同化しているわけではない。陰になっているところもつぶさに目を向けた。やはりない。

(ジャ~ンといきたいが、古いのはどこに隠れちまったのか)

![]()

(念のため。この位置にありますので。高さは低い位置ですわ。目印はサンバに合わせて踊っているような樹ですかね。また来てウォーリーを探すことになったら、だれかがいたずら移動したということになるだろう)

![]()

探しながら、子供が小さい時、一緒に絵本でウォーリーを探したことを思い出す。群衆の中に複数いるウォーリー。不思議に子供は全部見つけ出すのが上手だった。今、そのウォーリーを探し出せないでいる。あんなものを取り外すハイカーがいるわけはない。オレも随分と焼きが回っちまったなぁ。あきらめた。新しいのを設置した。旧板は今度来た時に改めて探すことにしよう。

(引き返す。また来なくちゃいけなくなったなぁ。もう無謀ルートしか残っていないが)

![]()

(あそこの登りがきつそうに感じるよ)

![]()

(ショートカットルートで)

![]()

オロ北に長居してしまった。突端に戻り、もう一度絶景を眺め、左右に目を配りながら中倉尾根に引き返すことにする。またオロ山山頂に戻るわけにもいかず、ショートカットルートとなるが、このルート、随分とテープが少なくなり、結果として見かけたテープは2本だけ。正直のところ、この踏み跡でよかったっけと疑問になる始末だった。以前にも記したが、初めての人なら、大方は心配になり、あきらめて山頂に戻るかもしれないし、北東寄りに下ってしまったらウメコバ沢の真上で立ち往生になるだろう。ここで唯一、コンパスを使う歩きになった。

(中倉尾根に出たが、何だこの暑さは。まして無風状態だ)

![]()

(まぁ行くしかない)

![]()

中倉尾根に出た。13時14分。えらく暑くなっている。しかも無風。これは快適な山歩きの環境ではないな。すぐに樹林に戻って日陰で休憩する。そしておにぎりを食べる。標高板を見つけられなかったことにいくらか気落ちをしている。そして、赤倉山も銀峯の山名板も同様にひからびているだろうな。今のやり方で仕上げた板にそろそろ交換しないといけないなぁなんて思ったりもした。

(相変わらずの別天地尾根だ。途中でだれにも会いたくない)

![]()

(オロ北大地)

![]()

(庚申、オロ、盟主)

![]()

(オレも忘れるなと塔の峰)

![]()

この先はいつものありきたりの歩きだ。あのXさんは今頃どこを歩いているのだろうか。対岸の展望を楽しみながらも沢入山方向に向かって稜線を歩いて行く。この暑さの中で、あの小足沢左岸尾根をシゲト山に出たとしたらたいした方だと思う。涼しい時季ならいいけど…。

次第にバテてきた。ノロ足、立ち休み頻発、タバコふかしが多くなった。ここで、今さらながらのサングラス着用。すでに遅い。沢入山までが何とも遙かに感じてきた。果たして鞍部からの80m登りがこなせるだろうか。以前も、暑い時季に歩いてヘロヘロ状態で沢入山に到着した。あの時と同じだ。もうだれも歩いていないからいいが、一人でもハイカーの姿が目に入っていたら、あおられの焦りも加わり、かなりバテバテになってしまったろう。13時59分。

(ようやく沢入山)

![]()

(そして沢入山山頂。曲者の山名板。この先でもっと俗な山名板を見ることになる)

![]()

山頂は相変わらず無風。身体はびっしょり。そろそろ臭いも出てきている。このままでは熱中症になりかねないと、塩分チャージタブレットなるものを2個、口に入れた。これは効いた。だが、このタブレットの袋をザックにしまおうと何気なく見ると、賞味期限は先月で切れていた。でも、いくらかしゃきっとしたことは確かだ。

(ようやく終盤が見えてきた)

![]()

(盟主様を載せたら、日光の盟主様も入れないことには)

![]()

(近づく)

![]()

中倉山への下りはたいした負担はかからない。とはいっても、立ち休みは依然として続いている。中倉尾根を俗っぽい尾根にしてくれた象徴のブナを見て中倉山山頂に到着。14時48分。こんな時間だ。当たり前にだれもいない。ここで1リットル入りのペットボトルの水を飲み干した。あと1リットルある。

(なっ、なっ、なっ、なんだこれは…)

![]()

(おかげで、好きな構図の写真が撮れなくなったわぃ。RRさん、よろしくお願いしますよ)

![]()

ここで見てはいけないものを見てしまった。いや、いやがうえにも目に入ってしまった。中倉山の象徴のあの山名板の脇、2mほど離れたところに真新しい、一回りは大きい立て棒付きの山名板が差し込まれていた。ご丁寧にもがんじがらめに大きな石を積み上げて固定されている。裏を見ると、先月の新設だ。引っこ抜いて、場所を移動させようとしたが、これがまた抜けない。何でこんなことをするのだろうか。山名板がすでにあるのに、不要だろうに。ハイカーだけではなく、山名板も加えて賑やかにするつもりか。お笑いだが、この山名板には「1499.6m」と記されている。この標高数値は南東の三角点(これとて、基準点名は「上向」だ)の数値であって、山頂の標高は1530mほどのものだ(山名事典には1539mとある)。地図も読めない方が恥ずかしげもなく設置したのだろうがまったくおかしなことをする。おかげで、東側から、あの従来の山名板を入れて写真を撮ろうとすると、どうしても障害物になってしまう。

山名板といえば、あの沢入山の無粋なまな板のような縦長の山名板。わざわざ、チャリのチェーンを付けてカギまでかけている。何だか、来る度に、嫌な風景が加わるようになってしまった。一昔前は歩くハイカーもまれで、オロ山や庚申山まで足を延ばすのは覚悟物だったし、休日でも十分に静かな歩きを楽しめた中倉尾根も、今や様変わりだ。何度も記すが、ただのブナの樹に「孤高の」という冠をつけたばかりにこうなった。ブナの樹をバックにピースをして写真に収まるネット記事を見るのもフツーになった。

(下山にかかる。おとなしく一般ルートで)

![]()

(緑で暗い)

![]()

(来る度に道幅が広くなっているような気がする)

![]()

落胆半分で下山する。当初はドーム尾根とやらを下ってみようかなと思いもしたが、やはり、それは上りで使ってみてからの下りにしよう。だれもいない平日を選んで。こんな気分ではえらい目に遭いそうだ。

結局、一般コースでの下りになった。暑苦しい井戸沢右岸尾根を下りたくはない。一般コースもハイカーがどんどん入るので歩きやすくなった。道も太くなった。尾根を外れてからも、踏み跡はしっかりしていて、間違いやすいところにはロープも張られている。ただ、その分、滑りやすいところも多くなっている。かつて自分がテープを整理してから、付け加える人もいない。結局は、一度きり登ってテープをゴミとして残し他の山に移動しただけのことだろう。

しかし、この一般ルート。今は緑が濃く、全体が薄暗い。サングラスのせいだろうか。風もまったく通わず、蒸し風呂の世界になっている。

騒がしい声が聞こえた。前方を12人くらいのファミリーグループがばらばらになって下っていた。小さい子が多く、小学生にもならないような子も何人かいる。みんな礼儀正しく、地下タビで下るジジイを脇に寄って待機してくれる。ただ、こんな時間だ。この時季だからいいが、秋なら、親水公園に着く頃には暗くなっているはずで、少し無謀だなと思った。トップを抜いてしばらくは歓声も聞こえていたが、5分も経つと、再び静寂になった。

(中倉山の登山口。登山道の工事でもしたのだろうか)

![]()

(こちらは相変わらずだが)

![]()

林道に出る。15時41分。もう身体はベタベタだ。臭いも強くなっている。林道歩きになると、自然に足裏も痛くなる。今やりたいこと。早いとこ井戸沢に出たい。井戸沢で顔を洗い、耳の血を流し、ついでに身体を冷たい水を浸した血の付いてない予備手拭いで拭きたい。そして、できるなら、股間とケツも清めたい。さっぱりしたところで、下着の上下は脱ぐ。車に替え下着はある。そんな段取りが頭にある。

(井戸沢の水は少ないだろうと予想はしていたが、無に等しい)

![]()

(洗面器一杯分の水では全身を洗えない)

![]()

左手の井戸沢右岸尾根が下ってきて、ダムが見えてきた。ショートカットして井戸沢に出た。何と水が流れていない。見えたのは伏流の溜まった小さな水たまりだけ。水は静かに流れてはいるものの、下半身を優先すると、顔は洗えなくなる。仕方なく、血の付いた手ぬぐいをきれいに洗い、それで顔を拭き、上半身を拭くだけに済ませた。どうもすっきりしない。下着はそのままだ。どうも股ぐら周辺部が汗ばんで不快でしょうがない。

今日は最近名物になったらしいキツネを見たかった。せめて帰りがけでもと思ったが、見ることはなかった。暑さのせいで夜行に戻っているのだろうか。キューゾーのケーン、ケーンだけは元気に雄たけびをあげている。

(いつものこれがやたらと咲いていた)

![]()

途中の広場で朽ちかけた丸太に腰をおろす。朽ちかけどころではなかった。尻がそのまま音もたてずに沈んでしまった。それはそれでいい。座り直しもせずに最後の一服。何だか長かったなぁ。中倉尾根に至って、暑さでバテてしまった。せめて風が欲しかった。

今日の目的は標高板の取り替えだった。それはかなわずに増設で終わってしまった。失策だった。いずれ古い物は撤去するつもりでいるが、今日の秘策のゴケナギ沢の中間尾根は正解だった。ナゲとコメツガは予想もしなかったが、その間の歩きは、展望の良い気持ちの良いものだった。中倉山の山頂の俗化を見たのは余計だったが、一応の満足としよう。

(いい加減に疲れて)

![]()

(もはや暑苦しい西日の中倉山。まだギラついている)

![]()

(この中にXさんのお車はあるのか)

![]()

駐車場に入った。車は10台ほどある。隣の軽もそのままだ。Xさんはどうされたのだろうか。お車はまだあるのか。この時点で、あの方がXさんらしきことはわかっていないから車のナンバープレートで特定ができるわけもない。

車載の温度計は28℃になっている。暑いわけだ。すぐにエンジンをかけてエアコンを入れた。下着を取り替え、気分的に半分はすっきりだが、下半身はパンツを取り替えても生ぬるい感じが続き、ケツにべたりとへばり付いている。替えズボンを忘れてきたから余計に不快だ。

冷たい生ビールを一気にあおりたい心境だが、今夜は『万引き家族』の予約を入れている。おとなしく家路に就いた。

(後日談)

ここで記した「Xさん」だが、ふみふみぃさんのコメントによれば、やはり予想通りに「きたっちさん」だった。確証はなかったのでよほどに「Kさん」にしたかったがそれは控えた。これもふみふみぃさんからのコメントによれば、あれからシゲト、黒檜、大平山、さらにとんでもないルートで下られたらしい。もしかしたら、三沢に接した尾根末端に出られたのかも。そんなことをおっしゃってもいたし。やはりすごい方だ。

ご本人を前にして小足沢尾根の直登をすんなりと「よした方がいいですよ」と言ってしまったが、これは大変、失礼なことだったようだ。むしろ背中押しをして登っていただければよかったと後悔している(笑)。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()