◎2017年12月24日(日)

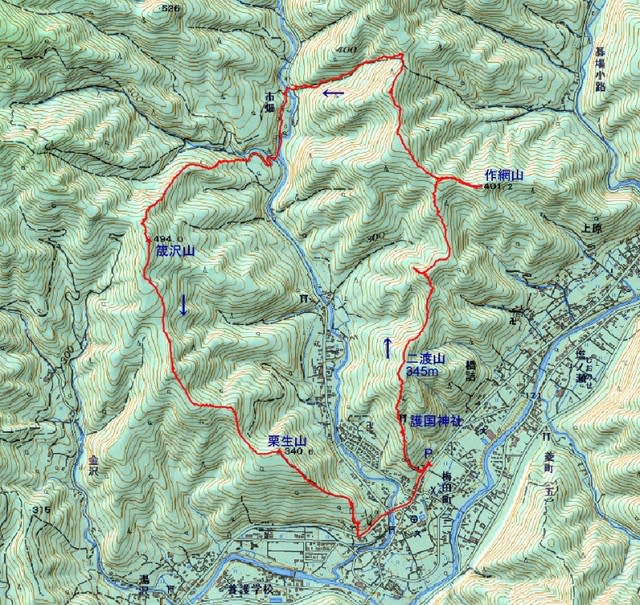

駐車地(9:13)……護国神社跡(9:23)……二渡山(9:41)……作網山(10:27)……伐採地上休憩(10:51~10:58)……地図上の破線路合流(11:02)……車道(11:25)……尾根取り付き(11:37)……筬沢山(12:19~12:27)……栗生山(13:10~13:18)……忠霊塔(13:35)……車道(13:38)……駐車地(13:45)

暮れだからといって忙しいわけでもなく、さりとて時間を持て余しているわけでもない。ただ、ここのところ、山歩きに対して熱心になれない気分が続いているのは確かなことで、どこそこに行きたいといった積極的な気持ちがまったく湧いてこない。それでいて、唯一の運動といったところだし、できるだけ歩くことだけは続けたい。結局は、人様が4~5時間かけて歩いたところをそのまま歩いた方が何も考えずに無難という結論になってしまう。

日曜日は、これもまたここのところ続いているハイトスさんの後追いだが、5年前記事『蕪丁唐松集落跡』を参考に石仏群を見に行くつもりでいたが、朝起きるとどんよりとした天気になっている。雨の心配はないようだが、こんな中で石仏を見ていたら、気が重くなりそうだ。場所を変えよう。

去年の5月に梅田の護国神社に石仏探しに行った際(その時の記事はここの【番外編】にある)、神社裏手から先の尾根が気になっていたのだが、あにねこさんの記事によれば、二渡山とか作網山といった名前が付いた山があるようだ。あの尾根を歩いてみようか。あにねこさんと違って、こちらは単独歩きだし、先に車のデポもできない。今回は様子見で良い。碁場小路と市畑という地名を結ぶ破線路あたりから西側の車道に出ることにするか。地図を見ているだけでもかなりマイナーっぽいルートだが、感じが良かったら、いずれその先の歩きを繋いでみたいとも思っている。

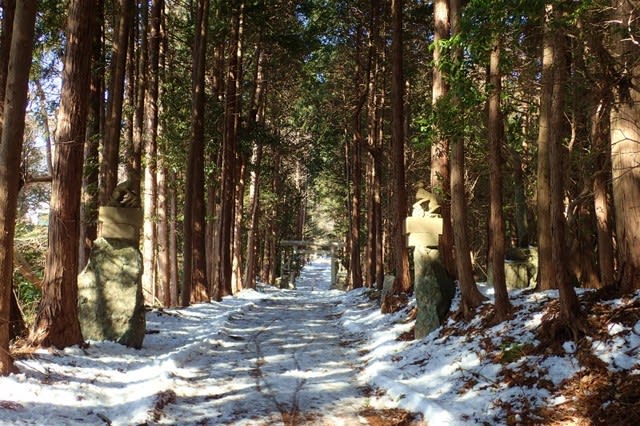

(梅田の護国神社)

![]()

(鳥居脇の石仏)

![]()

(長い石段)

![]()

(社殿が消えていた)

![]()

護国神社先の広い路肩に車を置いて出発。特別な意図もなく、今日もスパ長にした。鳥居の脇に石仏と庚申塔、そして石碑の欠片が散乱する。今日は横道に逸れて薬師三尊を見に行ったりはせず、そのまま長い石段を登る。

驚いた。狛犬の間に見えるはずの神社が焼け落ちていて、後ろの石祠群が剥き出しに並んでいた。社殿の焼け焦げた木の土台はそのままになっている。幸いにも石祠や周囲の樹に焦げ痕は見られず、延焼はなかったようだが、何でまたこうなったのか。何となく記憶がある。新聞の群馬版記事で、梅田の神社が火事に遭ったことを知り、あの護国神社かと瞬間思ったことをかすかに覚えている。帰ってから改めて調べると、放火による全焼。今年の6月13日だ。再建話もあるようだが、その後はどうなったのか。火事場の跡片付けもされていない。出征兵士の武運長久を祈るお札があちこちに貼られていたことを覚えているが、放火犯の一人が陸自の兵士らしい。護国神社の創建意図からしても何とも皮肉な話だ。

(後ろの石祠群。少しは煤けているか)

![]()

(焼け跡は放置されている。火災から半年経っている)

![]()

(ここから尾根に上がる)

![]()

(「初日の出~」のサイン)

![]()

後ろの尾根に入ると、また石祠が一基。これは黒くなっているから煙をかぶったのだろう。それでいて、囲んでいる樹は何ともない。ちょっと先に行くと、「初日の出7時35分」と記された木製、プラ製の札を見かけた。字体が違うし、それぞれ別人だろうが、ここは尾根の斜面だ。見える初日の出は樹々の枝に隠れ、ここまで来て見るには「?」といった感じがする。いずれにせよ、護国神社がああなったのでは、今度の正月は、初詣がてらの初日の出というわけにはいくまい。

(梅田の街並みを眺めながら)

![]()

(共同アンテナ)

![]()

(そして、関東平野に抜けている)

![]()

右下には梅田の街並みと桐生川左岸側の山並みが見える。あるいは菱の山か。仙人ヶ岳も視界のうちだろうが、自分には特定もできず、ただ眺めて歩いているだけだ。

現役らしい共同アンテナのある小ピークからは、今度は桐生の街並みが見えている。あそこから関東平野が抜けているというわけだ。その先に立ちはだかっているのは、電波塔らしきものが見えるところからして八王子丘陵だろう。これから見えるのは狭い一角だ。金山なんか見えやしない。

(二渡山山頂)

![]()

倒木がごちゃごちゃしたところを過ぎて小ピーク。地図上は340mラインだが、標高点や三角点があるわけでもないただの雑木の丘。ここが「二渡山(ふたわたり山)」らしい。赤テープが樹に巻かれているだけで、他に山名板も何もない。こんなピークに山名を付けた理由を知りたいところだ。何かがあるから二渡山としたのだろう。何もなかったら、わざわざ名前なんか付けはしまい。

(基本はこんな感じの尾根が続く)

![]()

(ここは右手に行かねばならないところを直進してミス)

![]()

(この辺は踏み跡があるが、防火線になっているような感じもする)

![]()

なだらかで起伏のある尾根が続く。気持ちの良い尾根といったところではないが、地形図通りに歩ける。ここは迷わなくて良いなと思っているところでミスをした。小ピークで南から北東に方向転換するところを、そのままの流れで北西に下ってしまった。随分と下るものだなと不審になり、GPSを見て気づいた。

左右どもに植林、尾根上のみ空間といったところをしばらく進む。違和感があって足元を見ると、左右ともに長靴のゴムが裂けていた。今のところ小さく、歩行に支障はないが、いずれ亀裂は広がるだろう。この長靴、10年以上も履いている。今回の使用限りで引退だな。

(作網山)

![]()

(三角点)

![]()

(展望地から)

![]()

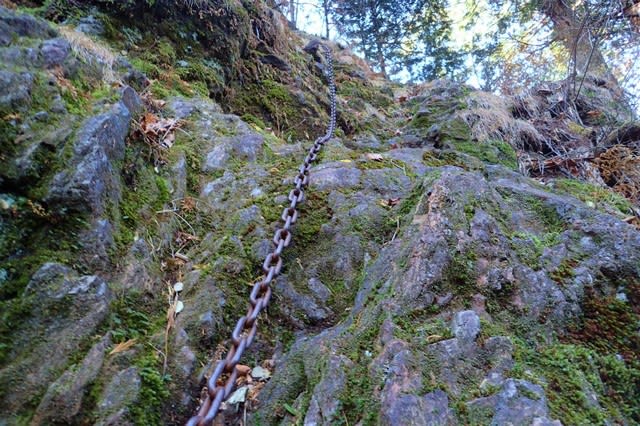

そろそろ、作網山(さかみ山)に迂回するあたりだ。わざわざ正面ピークを経ずとも、迂回トラバースの道が付いている。これを行くと、すぐに三角点のある作網山に着いた。このピークにもまた山名板はない。ネット記事には「網」ではなく「綱」となっているのがあったが、ここは作網山が正しいだろう。ここもまた意味のある山名なのだろうが…。

予定では、これで終了し、あとは北側の破線路下りということになるのだが、それではあまりにもあっけない。少しは時間つぶしも出来るかなと思っていたがそうでもなかったか。地図を見ると、車道を挟んだ西側に三角点ピークが2つある。ともに尾根伝いに続いているようだ。車道から登り返しになるが、せいぜい200mもあるまい。予定変更でこの先にくっつけることにするか。

さて、作網山からの東側は展望地だった。とはいっても、見えるピーク、尾根はこちらと同様に地味な世界だ。双耳の山は高戸山か。この先、相変わらずアップダウンは続くが、至って歩きやすく、場所によっては踏み跡も明瞭で、間違えようのない歩きが続く。ところどころに展望スポットもある。

(植林帯を進んで行くと)

![]()

(伐採地に出た)

![]()

(石祠)

![]()

(伐採地から)

![]()

(同じく伐採地から)

![]()

(左側の双耳は高戸山だろう)

![]()

伐採地に出た。東側の尾根沿いに下からシカ除けのフェンスが現れ、この尾根に続いている。フェンスの向こう側に石祠が一基。梅田の町を見下ろしている。晴れていれば気持ちの良いスポットだろうが、曇天で流れる風は冷たい。伐採地のピークで休憩し、おにぎりを食べる。今日は湯を持ってきてカップラーメンにでもしていれば良かった。

(左右に破線路の通る鞍部)

![]()

(適当に下るしかない)

![]()

下るか。東側が伐採地のため、東西を通る破線がどれなのか特定できない。縦横に幅広の作業道が通っている。

峠らしきところに出、左手・西側に下る破線路を探したが、明瞭なものは見あたらない。踏み跡はかなりある。地図を見る限りは、沢状のところをずっと下るようだし、下にはその沢型も見えている。明瞭な踏み跡はなくとも問題はないだろう。適当に下る。上部は意外と急になっていて、落ち葉がたまっていて、スパ長でもよく滑り、2回ほど尻もちをついたが、植林に入り込むと、傾斜は緩んだ。それでも落ち葉の堆積はヒザ下までくる。

(こうなったら踏み跡がなくとも明瞭に下れる)

![]()

(こんなところもある)

![]()

(チョロ滝)

![]()

(破線路の終点)

![]()

間伐でちょっと荒れたところを通過すると、沢水が出てきた。崖状のところにはチョロ滝が流れている。

先に人家が見えてきた。ここでスズを外す。このまま行くと、どうも人家のすぐ脇を通るようになりそうで、左にちょっとずれて下ると、すぐに車道に出た。ここに車が2台。南側から車が通れそうな林道跡のような道が合流する。

(高沢橋を逆から。あの家の脇に出た。手前の路肩スペースに見えるところが林道入口)

![]()

高沢橋(こうざわはし)を渡ると、いきなり広場のようなところに出た。車道の一角だが、ここだけが広くなっている。ここで突っ立っていると、上の方から車が下って来て脇に止まった。窓を開け「この辺、何かありますか? ずっと上まで行っても何もなかったから」と聞かれる。こちらはこの辺のことはよく知らないが、相手は山目的ではないようなので、「何もありませんよ」と答えると、「やはりねぇ」と下って行った。

(林道に入る)

![]()

(こんな石像が。石仏なのだろうか。頭に平たい石を乗せるから余計に異様に見える)

![]()

右手に林道が分岐する。分岐の奥まったところに、首欠けの石仏を見かけた。何なのかよくはわからなかったが、何となく不気味な像だ。胸に両手で何かを抱えている。それが赤子にも見えるし、ヘビにも見える。

(左に桐生市有地。正面から取り付くつもりでいたのだが)

![]()

(ここから取り付く)

![]()

林道を行くと、左に林道が分岐。こちらは「市有地につき関係者以外立入禁止」とかなり厳しい警告が記されている。ここは分岐に入らず、すぐ先の尾根突端から登ることにする。スズを再び装着。

(尾根上から見下ろす。切り株の様子からして、ごく最近に伐採されたようだ)

![]()

(あの山の間を下ったわけだ)

![]()

ヤブ尾根かと思ったら、脇に踏み跡が続き、そちらの方がヤブでもなく歩きやすい。登りながら、先ほどの市有地を眺める。分岐の林道かと思っていたが、盛土された台形状の区画になっていて、これから何かが始まるのか、施設を建てる予定なのか。だれもが思いつく太陽光パネルにしては、陽当たりは悪そうだから違うか。

(作業道が近づく)

![]()

(わりと急なところもある)

![]()

(なだらかになってからが長い)

![]()

(筬沢山の三角点)

![]()

左からの尾根が合流すると、ちょっと急になる。ここはストックを出したが、一気に大汗をかいた。帽子を脱ぎ、手袋も外す。やがて、左から作業道が入り込み、尾根と並行したが、知らずのうちに離れて行った。

ここが主尾根かと思っていたら、正面上に尾根が見え、あれが主尾根のようだ。地形図ではわかりづらい。主尾根に出ると緩やかになり、登るのも幾分楽になる。随分と遠いなと思ったところで三角点が見えた。これが「筬沢山(おさざわ山)」。山名は後で調べて知ったことだが、この筬沢山、作網山、二渡山と、何でこうもストレートには読めない漢字を当てるのだろうか。まして、「筬」なんて字を読める人はまれだろう。それほど命名に凝るまでのビークでもないのに。筬沢山には「堂平山」という別名もあるようだが、これには首も傾げたくなる。

ちなみに、「筬」とは機織機械の部品らしく、糸の並びを整える役目をするようだ。確かに桐生っぽくもあるし、「作網」からもまた、そんなイメージが浮かぶ。

(落ちていた標高板を取り付ける)

![]()

ここにトタン製の三角点標識があった。RKさんのかなと思ったが、署名もないし、別の方のだろう。落ちて裏返しになっていたので、残っている針金で樹に括り付けた。針金が足りず、この位置のままに持つかどうかは少し怪しいところだ。

(下り基調だが、登り返しも数か所)

![]()

(これが身体や顔にさわって歩きづらい)

![]()

後は下りだけと思っていたが、細かい小ピークがあるし、紛らわしい尾根の分岐もある。都度にコンパスを合わせたから間違いはしなかった。

途中、どでかい黒いシカが横切って行った。一頭だけ。あんな大きいのも珍しい。今日はハンターも入っているらしく、こちらにはいないが、菱の方から散発的に銃声が聞こえている。

松の幼木のようなものが生える一帯を通過。この辺は歩きづらく、どうしても倒木やらヤブの枝の障害物は避けられない。

(随分と下って)

![]()

(栗生山)

![]()

どんどん下ると、里の風景も間近になってくる。バイクの音も聞こえる。そして栗生山(くりゅう山)に到着。ここもまた特徴のないピークで、三角点とその標識以外のものはない。トタン板の標識がないか探すが、ここには見あたらない。

(里も近くなる)

![]()

(放置されたアンテナ)

![]()

(ここもまた滑る)

![]()

下る。ここからは南東に破線路下りになるが、尾根型も道型も不明瞭。塔のようなマークを目指して下ればいいし、距離もさほどでもなく里は見えているから、おかしな方向に行くことはあるまい。ここもまた枝ヤブになっていて、落ち葉で滑りやすい。ヤブの薄いところを下って見上げると、やはり、これが正式なルートなのか、ぽかりと空間ができていた。

(フェンスをくぐって外に出る)

![]()

(三基の石祠)

![]()

(鳴神山に続く尾根)

![]()

目の前に木組みのフェンスが現れた。この先はフェンス沿いに行くのか悩んだが、フェンスの先に石祠が並んでいるのが見え、そちらだろうとフェンスをくぐって外に出る。フェンス沿いの方向には踏み跡がついていた。

石祠が三基あった。文字は見えず、いつ頃のものなのか。そういえば、伐採地で見た石祠や林道入り口に置かれていた石仏(?)にも文字らしきものは確認できなかった。ここでようやく陽が出てきた。ここは開けていて、自分でも特定できる吾妻山から鳴神山に続く稜線が見える。正面に見えるのは大形山だろう。

(またフェンスがあって、左に石造物が見える)

![]()

そろそろ里に出る。スズを外し、ストックも収納。そのまま下って行くと、左下に石造物が見えた。だが、目の前がまた木組みのフェンスで、周囲はヤブ。おそらく、さっき見かけたフェンスの延長だろうか。右手の延長に道が続いているが、これを行ってしまえば、石造物の正体がわからない。ヤブをこいでフェンスから抜け出す。

(忠霊塔)

![]()

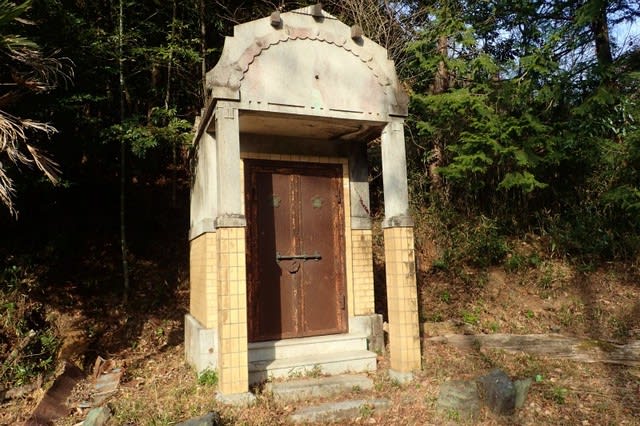

(中には何があるのか)

![]()

(以前は神社があったのかなぁ)

![]()

「忠霊塔」とあった。こんなのが水道山にもあったような気がする。案内板も何もない。裏に回ると「陸軍大臣東條英機謹書」とある。ということは、日中戦争でも始まったあたりから、全国に「忠霊塔」が設けられたということか。戦後のことだったら、東條英機謹書にはなるまい。

隣にはトイレ? と思っていたコンクリート製の建屋があったが、南京錠をかけられた倉庫のようなもので、鉄の扉の左右には菊とは違う桜の紋章のようなものが付いている。階段を下りると、ちょっとした広場で石灯籠や手水鉢があったりするから、神社跡にでも忠霊塔を建てたのか。

(車道に出る)

![]()

(梅田橋を渡って)

![]()

(駐車地に)

![]()

(付録。これは模様ではなく穴)

![]()

さらに階段を下ると、もう車道が見えていて、脇には「梅田村忠霊塔」の石碑が置かれていた。

桐生から梅田奥につながる車道に出た。すぐに鳴神山方面の分岐になって(標識では「鍋足」になっている)いて、ほどなく護国神社前を通って駐車地に着いた。出ていた陽はまた隠れてしまった。やはり、長靴の裂け口は2倍になっていた。

正直のところ、作網山から先の破線路までの区間は実に単調なルートだった(それでもルートミスしたりしたが)。その先もそのままの単調な登りだろうか。あにねこさんの記録では窺い知れない。高芝山、持丸山という山が続くらしいが。どうも気分的にすっきりできないところもあって、いずれまた先を歩いてみることにするか。

今日の歩き、こんな地味尾根の単調な歩きだったが、自分にはかなりつらいものがあった。というのは、ニコチンの禁断症状の中で山を歩いていたからだ。タバコをやめようとしているわけではない。胃系のとある薬を一週間飲み続けなくてはならず、医師からその間の禁酒、禁煙を言い渡されたわけでもない。2日目まではたまに紙巻きタバコを吸い、大方はアイコスで間に合わせていたが、この、山を歩いた3日目に至って、アイコスであろうが、タバコはやはり薬の効果に良くないのではないのかと、起き抜けから一本も吸っていない。そもそもが、家にずっといると必ずタバコを吸うことになるといった理由で梅田の山に出かけたのだが、やはり途中から禁断症状が出はじめた。

とにかく、精神的にまったく落ち着かず、景色は上の空。頭に浮かぶのはそこここでタバコを吸っている我が姿だけだった。これもまた禁断症状を抑えるために、暑くもないのにやたらと水を飲んでごまかす。そういう状況の中、筬沢山への登りの伐採地で、吸ったこともないキャビンの吸い殻を目にした。シケモクとはいえ2服は吸えそうだった。フィルターの色はもう褪せていた。それでも手を出しそうになったが、とにかく堪えた。なぜかライターと吸い殻入れだけは持っていた。おそらく、さらに長歩きになっていたら、落ち葉をもんでメモ用紙に包んで巻き、タバコ代わりにしてふかして倒れていたろう。

こんなタバコを吸えない日が木曜日まで続く。これを機に禁煙なんて甘いことは毛頭考えてはいない。とにかく目先の我慢しか視野にはない。ちなみに、翌日は禁断症状の最たるもので、自分のものではない身体が無意識のままに動き回り、勝手に食っては出しているといった感じが終日続いていた。排泄している物もまた大小ともに我が物とも思えない。さらに悪いことに、薬の副作用(寝不足になる場合あり)が出てか、この日の夜は山を歩いたのに一睡もできなかったし、翌々日には便秘になった。ニコチン切れによるものがあるのかもしれない。

今回はそんな中での禁煙初日の歩きだった。いつもなら、この歩きタイムでは少なくとも4本はタバコを吸っていたし、このブログをアップするに至っては、延べ10本は費やしているはず。それでなくとも、9ミリタールタバコ20本/日が、失業を機に30本に増えていた。今はニコチネルをかみながらの3日続きの0本なのである。3日目にしてもふと脳裏に浮かぶタバコをふかす自分の姿は、どうにも彼岸にいる姿にしか思えないのである。そして、今の心持ちは、簡単にタバコをやめられそうでもあるし、あっさりと吸い出しそうでもあるといった複雑なレベルになっている。

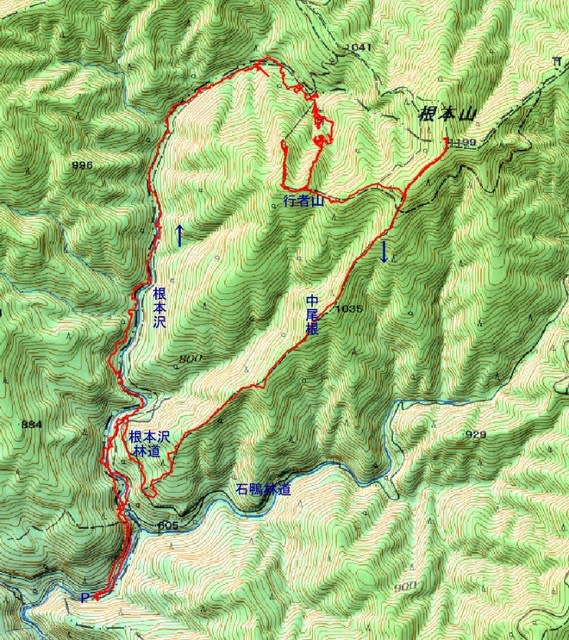

(本日の軌跡)

![]()

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

駐車地(9:13)……護国神社跡(9:23)……二渡山(9:41)……作網山(10:27)……伐採地上休憩(10:51~10:58)……地図上の破線路合流(11:02)……車道(11:25)……尾根取り付き(11:37)……筬沢山(12:19~12:27)……栗生山(13:10~13:18)……忠霊塔(13:35)……車道(13:38)……駐車地(13:45)

暮れだからといって忙しいわけでもなく、さりとて時間を持て余しているわけでもない。ただ、ここのところ、山歩きに対して熱心になれない気分が続いているのは確かなことで、どこそこに行きたいといった積極的な気持ちがまったく湧いてこない。それでいて、唯一の運動といったところだし、できるだけ歩くことだけは続けたい。結局は、人様が4~5時間かけて歩いたところをそのまま歩いた方が何も考えずに無難という結論になってしまう。

日曜日は、これもまたここのところ続いているハイトスさんの後追いだが、5年前記事『蕪丁唐松集落跡』を参考に石仏群を見に行くつもりでいたが、朝起きるとどんよりとした天気になっている。雨の心配はないようだが、こんな中で石仏を見ていたら、気が重くなりそうだ。場所を変えよう。

去年の5月に梅田の護国神社に石仏探しに行った際(その時の記事はここの【番外編】にある)、神社裏手から先の尾根が気になっていたのだが、あにねこさんの記事によれば、二渡山とか作網山といった名前が付いた山があるようだ。あの尾根を歩いてみようか。あにねこさんと違って、こちらは単独歩きだし、先に車のデポもできない。今回は様子見で良い。碁場小路と市畑という地名を結ぶ破線路あたりから西側の車道に出ることにするか。地図を見ているだけでもかなりマイナーっぽいルートだが、感じが良かったら、いずれその先の歩きを繋いでみたいとも思っている。

(梅田の護国神社)

(鳥居脇の石仏)

(長い石段)

(社殿が消えていた)

護国神社先の広い路肩に車を置いて出発。特別な意図もなく、今日もスパ長にした。鳥居の脇に石仏と庚申塔、そして石碑の欠片が散乱する。今日は横道に逸れて薬師三尊を見に行ったりはせず、そのまま長い石段を登る。

驚いた。狛犬の間に見えるはずの神社が焼け落ちていて、後ろの石祠群が剥き出しに並んでいた。社殿の焼け焦げた木の土台はそのままになっている。幸いにも石祠や周囲の樹に焦げ痕は見られず、延焼はなかったようだが、何でまたこうなったのか。何となく記憶がある。新聞の群馬版記事で、梅田の神社が火事に遭ったことを知り、あの護国神社かと瞬間思ったことをかすかに覚えている。帰ってから改めて調べると、放火による全焼。今年の6月13日だ。再建話もあるようだが、その後はどうなったのか。火事場の跡片付けもされていない。出征兵士の武運長久を祈るお札があちこちに貼られていたことを覚えているが、放火犯の一人が陸自の兵士らしい。護国神社の創建意図からしても何とも皮肉な話だ。

(後ろの石祠群。少しは煤けているか)

(焼け跡は放置されている。火災から半年経っている)

(ここから尾根に上がる)

(「初日の出~」のサイン)

後ろの尾根に入ると、また石祠が一基。これは黒くなっているから煙をかぶったのだろう。それでいて、囲んでいる樹は何ともない。ちょっと先に行くと、「初日の出7時35分」と記された木製、プラ製の札を見かけた。字体が違うし、それぞれ別人だろうが、ここは尾根の斜面だ。見える初日の出は樹々の枝に隠れ、ここまで来て見るには「?」といった感じがする。いずれにせよ、護国神社がああなったのでは、今度の正月は、初詣がてらの初日の出というわけにはいくまい。

(梅田の街並みを眺めながら)

(共同アンテナ)

(そして、関東平野に抜けている)

右下には梅田の街並みと桐生川左岸側の山並みが見える。あるいは菱の山か。仙人ヶ岳も視界のうちだろうが、自分には特定もできず、ただ眺めて歩いているだけだ。

現役らしい共同アンテナのある小ピークからは、今度は桐生の街並みが見えている。あそこから関東平野が抜けているというわけだ。その先に立ちはだかっているのは、電波塔らしきものが見えるところからして八王子丘陵だろう。これから見えるのは狭い一角だ。金山なんか見えやしない。

(二渡山山頂)

倒木がごちゃごちゃしたところを過ぎて小ピーク。地図上は340mラインだが、標高点や三角点があるわけでもないただの雑木の丘。ここが「二渡山(ふたわたり山)」らしい。赤テープが樹に巻かれているだけで、他に山名板も何もない。こんなピークに山名を付けた理由を知りたいところだ。何かがあるから二渡山としたのだろう。何もなかったら、わざわざ名前なんか付けはしまい。

(基本はこんな感じの尾根が続く)

(ここは右手に行かねばならないところを直進してミス)

(この辺は踏み跡があるが、防火線になっているような感じもする)

なだらかで起伏のある尾根が続く。気持ちの良い尾根といったところではないが、地形図通りに歩ける。ここは迷わなくて良いなと思っているところでミスをした。小ピークで南から北東に方向転換するところを、そのままの流れで北西に下ってしまった。随分と下るものだなと不審になり、GPSを見て気づいた。

左右どもに植林、尾根上のみ空間といったところをしばらく進む。違和感があって足元を見ると、左右ともに長靴のゴムが裂けていた。今のところ小さく、歩行に支障はないが、いずれ亀裂は広がるだろう。この長靴、10年以上も履いている。今回の使用限りで引退だな。

(作網山)

(三角点)

(展望地から)

そろそろ、作網山(さかみ山)に迂回するあたりだ。わざわざ正面ピークを経ずとも、迂回トラバースの道が付いている。これを行くと、すぐに三角点のある作網山に着いた。このピークにもまた山名板はない。ネット記事には「網」ではなく「綱」となっているのがあったが、ここは作網山が正しいだろう。ここもまた意味のある山名なのだろうが…。

予定では、これで終了し、あとは北側の破線路下りということになるのだが、それではあまりにもあっけない。少しは時間つぶしも出来るかなと思っていたがそうでもなかったか。地図を見ると、車道を挟んだ西側に三角点ピークが2つある。ともに尾根伝いに続いているようだ。車道から登り返しになるが、せいぜい200mもあるまい。予定変更でこの先にくっつけることにするか。

さて、作網山からの東側は展望地だった。とはいっても、見えるピーク、尾根はこちらと同様に地味な世界だ。双耳の山は高戸山か。この先、相変わらずアップダウンは続くが、至って歩きやすく、場所によっては踏み跡も明瞭で、間違えようのない歩きが続く。ところどころに展望スポットもある。

(植林帯を進んで行くと)

(伐採地に出た)

(石祠)

(伐採地から)

(同じく伐採地から)

(左側の双耳は高戸山だろう)

伐採地に出た。東側の尾根沿いに下からシカ除けのフェンスが現れ、この尾根に続いている。フェンスの向こう側に石祠が一基。梅田の町を見下ろしている。晴れていれば気持ちの良いスポットだろうが、曇天で流れる風は冷たい。伐採地のピークで休憩し、おにぎりを食べる。今日は湯を持ってきてカップラーメンにでもしていれば良かった。

(左右に破線路の通る鞍部)

(適当に下るしかない)

下るか。東側が伐採地のため、東西を通る破線がどれなのか特定できない。縦横に幅広の作業道が通っている。

峠らしきところに出、左手・西側に下る破線路を探したが、明瞭なものは見あたらない。踏み跡はかなりある。地図を見る限りは、沢状のところをずっと下るようだし、下にはその沢型も見えている。明瞭な踏み跡はなくとも問題はないだろう。適当に下る。上部は意外と急になっていて、落ち葉がたまっていて、スパ長でもよく滑り、2回ほど尻もちをついたが、植林に入り込むと、傾斜は緩んだ。それでも落ち葉の堆積はヒザ下までくる。

(こうなったら踏み跡がなくとも明瞭に下れる)

(こんなところもある)

(チョロ滝)

(破線路の終点)

間伐でちょっと荒れたところを通過すると、沢水が出てきた。崖状のところにはチョロ滝が流れている。

先に人家が見えてきた。ここでスズを外す。このまま行くと、どうも人家のすぐ脇を通るようになりそうで、左にちょっとずれて下ると、すぐに車道に出た。ここに車が2台。南側から車が通れそうな林道跡のような道が合流する。

(高沢橋を逆から。あの家の脇に出た。手前の路肩スペースに見えるところが林道入口)

高沢橋(こうざわはし)を渡ると、いきなり広場のようなところに出た。車道の一角だが、ここだけが広くなっている。ここで突っ立っていると、上の方から車が下って来て脇に止まった。窓を開け「この辺、何かありますか? ずっと上まで行っても何もなかったから」と聞かれる。こちらはこの辺のことはよく知らないが、相手は山目的ではないようなので、「何もありませんよ」と答えると、「やはりねぇ」と下って行った。

(林道に入る)

(こんな石像が。石仏なのだろうか。頭に平たい石を乗せるから余計に異様に見える)

右手に林道が分岐する。分岐の奥まったところに、首欠けの石仏を見かけた。何なのかよくはわからなかったが、何となく不気味な像だ。胸に両手で何かを抱えている。それが赤子にも見えるし、ヘビにも見える。

(左に桐生市有地。正面から取り付くつもりでいたのだが)

(ここから取り付く)

林道を行くと、左に林道が分岐。こちらは「市有地につき関係者以外立入禁止」とかなり厳しい警告が記されている。ここは分岐に入らず、すぐ先の尾根突端から登ることにする。スズを再び装着。

(尾根上から見下ろす。切り株の様子からして、ごく最近に伐採されたようだ)

(あの山の間を下ったわけだ)

ヤブ尾根かと思ったら、脇に踏み跡が続き、そちらの方がヤブでもなく歩きやすい。登りながら、先ほどの市有地を眺める。分岐の林道かと思っていたが、盛土された台形状の区画になっていて、これから何かが始まるのか、施設を建てる予定なのか。だれもが思いつく太陽光パネルにしては、陽当たりは悪そうだから違うか。

(作業道が近づく)

(わりと急なところもある)

(なだらかになってからが長い)

(筬沢山の三角点)

左からの尾根が合流すると、ちょっと急になる。ここはストックを出したが、一気に大汗をかいた。帽子を脱ぎ、手袋も外す。やがて、左から作業道が入り込み、尾根と並行したが、知らずのうちに離れて行った。

ここが主尾根かと思っていたら、正面上に尾根が見え、あれが主尾根のようだ。地形図ではわかりづらい。主尾根に出ると緩やかになり、登るのも幾分楽になる。随分と遠いなと思ったところで三角点が見えた。これが「筬沢山(おさざわ山)」。山名は後で調べて知ったことだが、この筬沢山、作網山、二渡山と、何でこうもストレートには読めない漢字を当てるのだろうか。まして、「筬」なんて字を読める人はまれだろう。それほど命名に凝るまでのビークでもないのに。筬沢山には「堂平山」という別名もあるようだが、これには首も傾げたくなる。

ちなみに、「筬」とは機織機械の部品らしく、糸の並びを整える役目をするようだ。確かに桐生っぽくもあるし、「作網」からもまた、そんなイメージが浮かぶ。

(落ちていた標高板を取り付ける)

ここにトタン製の三角点標識があった。RKさんのかなと思ったが、署名もないし、別の方のだろう。落ちて裏返しになっていたので、残っている針金で樹に括り付けた。針金が足りず、この位置のままに持つかどうかは少し怪しいところだ。

(下り基調だが、登り返しも数か所)

(これが身体や顔にさわって歩きづらい)

後は下りだけと思っていたが、細かい小ピークがあるし、紛らわしい尾根の分岐もある。都度にコンパスを合わせたから間違いはしなかった。

途中、どでかい黒いシカが横切って行った。一頭だけ。あんな大きいのも珍しい。今日はハンターも入っているらしく、こちらにはいないが、菱の方から散発的に銃声が聞こえている。

松の幼木のようなものが生える一帯を通過。この辺は歩きづらく、どうしても倒木やらヤブの枝の障害物は避けられない。

(随分と下って)

(栗生山)

どんどん下ると、里の風景も間近になってくる。バイクの音も聞こえる。そして栗生山(くりゅう山)に到着。ここもまた特徴のないピークで、三角点とその標識以外のものはない。トタン板の標識がないか探すが、ここには見あたらない。

(里も近くなる)

(放置されたアンテナ)

(ここもまた滑る)

下る。ここからは南東に破線路下りになるが、尾根型も道型も不明瞭。塔のようなマークを目指して下ればいいし、距離もさほどでもなく里は見えているから、おかしな方向に行くことはあるまい。ここもまた枝ヤブになっていて、落ち葉で滑りやすい。ヤブの薄いところを下って見上げると、やはり、これが正式なルートなのか、ぽかりと空間ができていた。

(フェンスをくぐって外に出る)

(三基の石祠)

(鳴神山に続く尾根)

目の前に木組みのフェンスが現れた。この先はフェンス沿いに行くのか悩んだが、フェンスの先に石祠が並んでいるのが見え、そちらだろうとフェンスをくぐって外に出る。フェンス沿いの方向には踏み跡がついていた。

石祠が三基あった。文字は見えず、いつ頃のものなのか。そういえば、伐採地で見た石祠や林道入り口に置かれていた石仏(?)にも文字らしきものは確認できなかった。ここでようやく陽が出てきた。ここは開けていて、自分でも特定できる吾妻山から鳴神山に続く稜線が見える。正面に見えるのは大形山だろう。

(またフェンスがあって、左に石造物が見える)

そろそろ里に出る。スズを外し、ストックも収納。そのまま下って行くと、左下に石造物が見えた。だが、目の前がまた木組みのフェンスで、周囲はヤブ。おそらく、さっき見かけたフェンスの延長だろうか。右手の延長に道が続いているが、これを行ってしまえば、石造物の正体がわからない。ヤブをこいでフェンスから抜け出す。

(忠霊塔)

(中には何があるのか)

(以前は神社があったのかなぁ)

「忠霊塔」とあった。こんなのが水道山にもあったような気がする。案内板も何もない。裏に回ると「陸軍大臣東條英機謹書」とある。ということは、日中戦争でも始まったあたりから、全国に「忠霊塔」が設けられたということか。戦後のことだったら、東條英機謹書にはなるまい。

隣にはトイレ? と思っていたコンクリート製の建屋があったが、南京錠をかけられた倉庫のようなもので、鉄の扉の左右には菊とは違う桜の紋章のようなものが付いている。階段を下りると、ちょっとした広場で石灯籠や手水鉢があったりするから、神社跡にでも忠霊塔を建てたのか。

(車道に出る)

(梅田橋を渡って)

(駐車地に)

(付録。これは模様ではなく穴)

さらに階段を下ると、もう車道が見えていて、脇には「梅田村忠霊塔」の石碑が置かれていた。

桐生から梅田奥につながる車道に出た。すぐに鳴神山方面の分岐になって(標識では「鍋足」になっている)いて、ほどなく護国神社前を通って駐車地に着いた。出ていた陽はまた隠れてしまった。やはり、長靴の裂け口は2倍になっていた。

正直のところ、作網山から先の破線路までの区間は実に単調なルートだった(それでもルートミスしたりしたが)。その先もそのままの単調な登りだろうか。あにねこさんの記録では窺い知れない。高芝山、持丸山という山が続くらしいが。どうも気分的にすっきりできないところもあって、いずれまた先を歩いてみることにするか。

今日の歩き、こんな地味尾根の単調な歩きだったが、自分にはかなりつらいものがあった。というのは、ニコチンの禁断症状の中で山を歩いていたからだ。タバコをやめようとしているわけではない。胃系のとある薬を一週間飲み続けなくてはならず、医師からその間の禁酒、禁煙を言い渡されたわけでもない。2日目まではたまに紙巻きタバコを吸い、大方はアイコスで間に合わせていたが、この、山を歩いた3日目に至って、アイコスであろうが、タバコはやはり薬の効果に良くないのではないのかと、起き抜けから一本も吸っていない。そもそもが、家にずっといると必ずタバコを吸うことになるといった理由で梅田の山に出かけたのだが、やはり途中から禁断症状が出はじめた。

とにかく、精神的にまったく落ち着かず、景色は上の空。頭に浮かぶのはそこここでタバコを吸っている我が姿だけだった。これもまた禁断症状を抑えるために、暑くもないのにやたらと水を飲んでごまかす。そういう状況の中、筬沢山への登りの伐採地で、吸ったこともないキャビンの吸い殻を目にした。シケモクとはいえ2服は吸えそうだった。フィルターの色はもう褪せていた。それでも手を出しそうになったが、とにかく堪えた。なぜかライターと吸い殻入れだけは持っていた。おそらく、さらに長歩きになっていたら、落ち葉をもんでメモ用紙に包んで巻き、タバコ代わりにしてふかして倒れていたろう。

こんなタバコを吸えない日が木曜日まで続く。これを機に禁煙なんて甘いことは毛頭考えてはいない。とにかく目先の我慢しか視野にはない。ちなみに、翌日は禁断症状の最たるもので、自分のものではない身体が無意識のままに動き回り、勝手に食っては出しているといった感じが終日続いていた。排泄している物もまた大小ともに我が物とも思えない。さらに悪いことに、薬の副作用(寝不足になる場合あり)が出てか、この日の夜は山を歩いたのに一睡もできなかったし、翌々日には便秘になった。ニコチン切れによるものがあるのかもしれない。

今回はそんな中での禁煙初日の歩きだった。いつもなら、この歩きタイムでは少なくとも4本はタバコを吸っていたし、このブログをアップするに至っては、延べ10本は費やしているはず。それでなくとも、9ミリタールタバコ20本/日が、失業を機に30本に増えていた。今はニコチネルをかみながらの3日続きの0本なのである。3日目にしてもふと脳裏に浮かぶタバコをふかす自分の姿は、どうにも彼岸にいる姿にしか思えないのである。そして、今の心持ちは、簡単にタバコをやめられそうでもあるし、あっさりと吸い出しそうでもあるといった複雑なレベルになっている。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」