◎2017年8月29日(火)

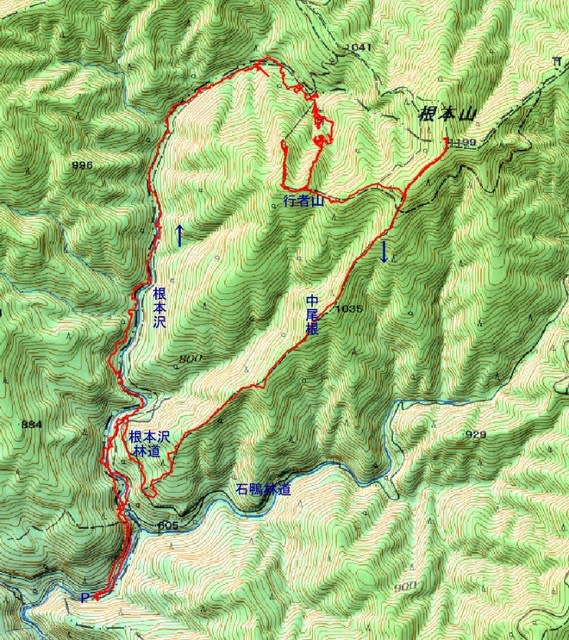

下名栗・諏訪神社(8:04)……泉入入渓(8:28)……尾根に出る(10:21~10:26)……都県境稜線(10:40~11:10)……760m級小ピーク(11:33~11:47)……馬乗馬場(12:00)……黒山(12:20~12:30)……権次入峠(12:56~12:59)……棒ノ嶺(13:10~13:20)……権次入峠(13:28)……岩茸石(13:42)……林道歩き開始(14:01)……大松閣(14:58)……県道に出る(15:06)……神社前P(15:20)

当初は、

HIDEJIさんの記事を拝見し、歩き不足にはちょうどいいと、これに伊豆ヶ岳でもプラスして歩いてみようかと思ったりしていたが、昭文社マップを広げてみると、この辺の沢は「入」と呼ぶらしいことを改めて知った。たとえば、蕨山北東にある沢はワラビ沢ではなく「ワラビ入」といった具合だ。「入」の他に「ヤツ」という呼ぶところもあるらしい。チョイ沢というのもいいか。天気予報では連日のように明日から暑さも和らぐと言い続け、それを期待しながらも一向にその気配がない。沢なら少しは涼しいだろう。

さっそく、名栗界隈にある「入」で、一人でも歩けそうな沢がないかネットで調べると、「泉入」というのがあり、これは倒木が多い沢のようだが、一人でもわけなく遡行できそうだ。ショボい沢のようでいて『日本登山大系』にも掲載されているらしい。調べてみる。自分には参考にもならずに放り出していた『東京近郊の山』P166にあった。5mだの8m滝を見られるようだ。自分には相応だろう。だが、この登山大系、20年前の発行で「やぶをこいで遡る」という表記はあるが、現実として「倒木だらけの沢」であったのだが、そんなことにまったく触れてはいない。横たわる苔むした倒木からして、原稿は30年以上前のものではなかろうかと疑ってしまう。

この泉入、ネット情報では「和泉入」とも記されているが、下山して橋の欄干にあった標識には「いずみいりさわ」とあった。ネットでここを遡行する記事は数件で、登山大系にしても記載ルートはアバウトだ。これだろうなと地図にマークしてから出かける。ちなみに、地理院地図に泉入の名称は記されていず、青い水線すらない。名前のある入は湯基入と炭谷入くらいのものだ。

(諏訪神社)

![]()

ナビで、泉入の起点となる下名栗・諏訪神社の住所をセットしようとしたが、該当する番地はなく、最寄りらしき番地にセットして出向いた。結局、手前で左折して小沢峠を越えて青梅市に入ったりしてしまい、しばらくさ迷ってから到着。だが、神社の境内に車は入れられず、隣の公衆トイレの脇に空きスペースがあったのでここに一旦は置いたが、看板が置かれていて、それには、トイレ利用以外の駐車は禁止とある。ここまで来てどうしようかと、県道沿いに手頃な路肩はないかと探し回る。そんなものはなく、神社に戻ると、道路を挟んだ向かい側に雑草だらけの広いスペースがあった。ここに置けやしないかと入り込むと、駐車場として利用されているらしく、石灰撒きで仕切りが残っていたりする。どこにも駐車禁止の表示はなく、警告の赤い三角ポールすら離れたところにあった。ここに車を置いても問題ないだろうと中に入れ、沢靴に履き替えて出発する。

後の話になるが、ここの駐車場に戻って来ると、入口の真ん中に三角ポールが移動されていた。つまり、このスペース、普段は車を置いてはいけないところのようだ。もし、出発時点で近所の住民にとがめられでもしていたら、泉入はやめてHIDEJIさんコースに変更していたであろう。

(林道歩き)

![]()

(泉入の流れ)

![]()

(いい感じではあるが、左右の枝葉が低く垂れ、クモの巣だらけ。まだ入り込めない)

![]()

地図には沢沿いに破線路が南西、西へと続いている。しばらくはこの道(林道)に沿って行けばいいらしい。諏訪神社にお参りして、脇の林道を歩いて行く。この未舗装林道は関係者以外の進入は禁止になっている。

右手に泉入を眺めながら歩いて行く。すぐに汗ばみ、早々に沢に入ってしまいところだが、今のところただの小川だし、枝葉が低くかぶっているところが結構目につく。ましてクモの巣だらけだ。周囲はずっと植林帯になっていて、しばらくは林道沿いに行った方が無難だろう。

左に作業道が分岐、その先標高260m付近で枝沢が左から入り込む。その先には堰堤が見えている。あちらではないだろう。やがて木橋の手前で沢沿いの道(直進方向)は怪し気なヤブ道になるが、本道は右手に登って行くので、念のためこれを行くとすぐに終点で、ここから作業道があちこちに分岐している。橋の手前に戻って、直進の踏み跡を追うことにした。

(入渓ポイントを探しながら右岸側の作業道を進む)

![]()

(ここからと思ったが、いきなり腰までではなぁ)

![]()

(ここから入ることにする)

![]()

何度か、そろそろ沢に下りようかと思いながらも、踏み跡が続いているので極力これを辿ったが、そのうちにクモの巣も多くなり、踏み跡も斜面のトラバース調になり、間伐放置がうるさくなりもしたのでここで入渓とし、ヘルメットをかぶる。が、沢に下りると、2m近い小滝になっていて、真下は腰まで浸かりそうな淵。まして手がかり、足場もなく登れそうにもない。いそいそと戻って、さらに先から入渓。

(水遊びは楽しめる)

![]()

さすがに水の中は気持ちが良い。ちょっと沢ジャブすると、3m級の細い滝。問題なく越えると、また作業道に出てしまった。沢を歩いたり、右岸側の作業道を歩いたりを繰り返すが、この時点で、この沢、あまり面白くないなぁといった印象が正直のところ。ショボ過ぎる。地味沢レベルにも達しない。足尾の滝沢の方がまだ楽しめた。これが続くなら、適当なところから尾根に出てしまった方がいいか。当初、選択に迷ったワラビ入にしておけば良かったかもと後悔したりもしている。

(枝沢の滝。真下に行くのが手間取りそうだ)

![]()

(沢は至っておとなしい)

![]()

340m付近で左手から沢が入り込む。水量は少ないので枝沢だろう。奥にちらっと滝が見えたので入ってみる。倒木が絡みついた4mほどの滝だ。倒木を使って登れなくもなさそうだが、真ん中にかかった、水でテカテカしている木が嫌らしく、滑りそうだ。戻って本流を先に行く。

次第に倒木がうるさくなり(実際は間伐放置だが、倒れた木でもあるし、以降は倒木とする)、大方が沢に横たわり、右岸側を巻くケースが多くなってくる。作業道の延長らしき踏み跡がか細く残っている。あるいは、巻いた踏み跡かもしれない。

(3段8mか?)

![]()

(かなりボケた)

![]()

(これは巻いた)

![]()

(巻きながら上から)

![]()

ようやく楽しめそうな滝が見えてきた。これが登山大系にある3段8mか。今のところ歩きルートにミスはないようだ。ここは難なく直登できた。続いて2m。淵が深いので左から巻いた。そして4m。マッチ棒型の倒木が滝を支えている感じだ。ここは無理でしょう。左右ともに小巻きできる様子はなく、左岸から高巻く。

(これは少ない滝の中でも豪快だった)

![]()

(ゴチャゴチャしてきた)

![]()

ようやく面白味が出てきたようだなと思ったが、上に行くに連れて倒木は増える一方だ。

5mほどの滝。なかなか豪快な流れになっている。ここは左から小巻きで通過したが、沢靴に泥が付いてしまい、途中で滑って危うい思いをした。

(せめて、これくらいのでも先に続けばいいのだが)

![]()

これを越えると、沢はおとなしくなった。せいぜい1mにも満たない小滝が続くようになる。勢いのある2mほどの小滝を見かけはしたが、倒木で入り込めず、上から眺めただけ。さて、このあたりで自分の位置を確認しようとGPSを見ると、手前に地図にはない破線路がGPS地図には示されている。360mあたりから都県境稜線に向かっている尾根上だ(軌跡図参照)。最終的にこの尾根に出ることになるが、これまでの林道、作業道の延長の役割を担っているのだろうか。さっき左に見かけた尾根かと思うが、確かに上に続くテープを見たような気がする。しかし、あれは急な尾根だった。とりあえず、このまま沢を行くことにする。

(これでは先に進めない。巻くしかない)

![]()

(先は二股になっている)

![]()

(右股というか本流というか。先があれでは、入り込んだら抜け出せないのではないのか)

![]()

(左股を選択して登る)

![]()

2mほどの小滝を乗り越えたところで倒木地獄となった。左から大きく巻いて沢に戻ると、沢は小尾根を挟んで2股になっていた。420m付近。右手が本流かなと思いもしたが、水量は左手が若干多いような気がしたし、右手の先の倒木群はかなりゴチャゴチャしていて、近づくのもためらわれる。ここでGPSででも確認しておけば良かったろうが、この倒木地獄から早いとこ逃れたい気持ちもあったので、南西方向の左股に進路を切り替える。実は、この先でこれまで以上に苦労することになる。

(こちらも結局はこうなる。正面に岩壁。先に行くのがやっかいだ)

![]()

5分ほど登ると水が細くなった。やはり、本流は右股だったな。そして、鳴りを潜めていた倒木が上がるに連れてまたうるさくなった。腐った木を踏み抜き、身体をスッポリと木の間に落としてしまい、這い上がるのに手間取ったりする。見下ろすと、意外と急斜面を登ってきている。やがて、正面に岩盤のようなものが張り出しているのが見えてきた。

(チョロ滝。水が多い時は大滝かねぇ。6mほどか)

![]()

岩壁に近づく。これは立ち塞ぎかなと思ったが、左右から上に巻いて行けそうだ。岩伝いに水がチョロチョロと流れている。これが大滝かいなと思ったりしているが、それにしてはやけに水が少ない。しかし、岩盤下に至るまでがひどい倒木地獄だ。腐った木もかなり仲間入りしている。別にこんなチョロ滝にこだわる必要はないが、間近で見たくもなる。倒木の上をソロリ、ソロリと進む。踏み抜いたら、復帰するまでにさっき以上に手こずりそうだ。

間近でチョロ滝を見たが、さして見るほどのものではなく、無視していれば、左岸側から無理なく上に出られたが、ここまで来たからには戻るのに苦労しそうで、そのまま右岸側のもろい斜面を登って上に出た。

(チョロ滝の上で休む)

![]()

ここで休憩する。ちょっとしたナメになっている。ここからどうしようか。左手には水のない沢があるが、極めて急になっていてザレてもいる。選択対象外。左岸側の尾根に移ってもいいが、その間に厳しそうな倒木群もある。水流もまだあるしと、そのまま行く。

ここはもう誰も歩いた様子がない。これまではまれに人間の足跡を見ることもあった。大方が右側の尾根に移るのだろうか。ここでようやくシカの警戒音が聞こえてきた。

(ダラダラと続く)

![]()

(まだまだ)

![]()

(ここで終わり)

![]()

(このまま行っても泥んこになるだけだろう)

![]()

執拗に水の流れは続く。大きな一枚岩らしきところを水が流れていたりするが、次第に水流も細くなり、沢靴も泥んこになってきた。そして、水が滲み出したところで沢の終点。上には窪みは続いているが、もう追う必要もあるまい。

左右、どちらの尾根に逃げるか思案した。この辺に来ると、倒木も邪魔にはならないレベルになっている。左側上の尾根は低く、上が開けているので尾根型は明瞭。右はそれがなく、急な植林が空の切れ間もなく上に続いている。ここは左に向かうとする。

やっかいなトラバースだった。これは明らかに選択ミス。地面は見た目では感じなかったズルズルで、樹の間隔が結構開いている。そして急。樹の上の根元で休んでは息を整えて次の樹に向かう。

(地図にはない破線尾根に出る)

![]()

(左上が切れている。都県境の稜線だろう)

![]()

ようやく尾根に登り着いた。ちょっと一休み。GPSで位置を確認すると、先ほど下で見た破線路の付いた尾根だった。やはり、本流ではない沢に入り込んでいた。ここで大休止としたかったが、後100mも標高を上げれば都県境に出られる。5分ほど休み、ストックを出して尾根を登る。

テープが尾根伝いに続いている。右は広葉樹で、左はヒノキらしい植林。赤城山を歩いたのは25日前だ。その間にやったことはといえば、小滝の廃墟を見て、板倉町を散歩しただけのこと。地元の金山にすら行かず、山での歩きはまったくしていない。ここまでも厳しく感じてはいたが、緊張感の方が勝っていた。緊張が解けると、都県境の稜線に出るまでがかなりつらい。いつもなら普通に感じる傾斜も結構きつい。そして、今日は何と蒸し暑いことか。沢でもそうだったが、ここもまた風がまったく通らない。ここまでにしても、ヘルメットの下で頭に巻いた手拭い、泥が染み込んでしまった手持ちの手拭いを何度も絞っている。ハーハー、ゼーゼーと休んでは登る。左から稜線が緩やかに登って来ているのが間近に見えて、ようやくほっとした。

(稜線に出る。左東京、右埼玉)

![]()

(こんな標識が置かれていた。後ろの丸太に腰かけてヤレヤレだ)

![]()

都県境の稜線に出た。出発から2時間半程度のものだが、かなり応えている。標識があった。青梅市で設置したものだ。「黒山・小沢峠間のコースNO⑤」とある。その標識の後ろに長い丸太が横たえてある。へなへなと座り込んだ。

ヘルメットを外して水をガブ飲み。そして一服。続いて腹も空いていたので菓子パンを2個。塩飴も含む。上の着替えだけは持ってきていたので、泥の付いた長袖は脱ぐ。ついでに下着のシャツも脱いで半袖だけになったが、この着替えの半袖、化繊のためか肌触りが悪い。仕方なく下着は絞って改めて着直す。下半身は着替えなしだから、このままでいくしかない。ジャージにはかなりの泥がついている。着替えてもまったくすっきりしない。

これもまた泥んこになった沢靴を地下タビに履き替える。靴下を交換する際に、両足ともに親指が攣ってしまったが、立ち上がって、両足で地面をトントンしているうちに治まった。落ち着いたところで2本目のタバコをふかす。

さて、ここから先はどうすりゃいいんだい。稜線に出てからの疲れ具合で決めるとして、理想としては棒ノ嶺だろうなと漠然と考えていた。そんな状態でなかったら、反対・東側の小沢峠から下るつもりでいた。小沢峠から小沢までの区間は、車道歩きをせずともに登山道が脇を通っているようだ。

これとは別に、小沢峠を越えて都県境をそのまま東に進み、埼玉エリアの大仁田山に出て北に下るというアイデアもあった。かなり前にぶなじろうさんが歩かれていて、都県境から大仁田山に至る歩道があるようで、その記事を拝見した際に、昭文社マップに線と「道有り」と書き込んでいた。ただ、これを歩くとなると、下での車道区間の歩きが長くなり、その間にバス停が少なくとも2つはある。今日はこれはやめておこう。暑い中の長い車道歩きはしたくない(だが、結果的に今日はそれ以上の車道歩きになってしまったが)。

泉入にご満悦なら小沢峠からさっさと下り、さわらびの湯にでも浸かって帰ってもいいところだが、そうではなかったから困ったもの。予定どおりに棒ノ嶺まで足を延ばすことにする。せめて権次入峠(ゴンジリ峠)までは行こう。棒ノ嶺には過去に2回行ったことだし。

何やかやと30分の休憩をしてしまったが、その間、だれとも会うことはなかった。平日だからというわけでもないようで、この先、下りまでの間に20人ほどのハイカーと出会っている。都民ハイカーはほとんどが黒山から東部分は歩かないのではなかろうか。

座っていた丸太、腰かけた部分がぐっしょりと濡れていた。

微妙なアップダウンが続く稜線だ。まして植林の中の歩き。展望なしで気分も滅入ってくる。ちょっとした登りに入ると、急激に足も身体も重くなる。汗もダラダラと流れている。

(760m級ピーク)

![]()

(この標識で悩んでしまった)

![]()

760m級の小ピークに到着。ベンチが2つ置かれている。早速、休む。歩き出しから20分程度のものなのに早々の休憩。また水を飲む。今日はいつものように1リットルしか持ってきていない。足りるだろうか。少なくとも、沢の途中で一度補充もしている。残りは2/3ほどになっている。タバコを吸いながら、ちょっとうろつくと「大松閣に至る」の手書き標識が目についた。GPSを確認する。尾根伝いに短い破線が出ている。尾根伝いに464m標高点を経由して大松閣に下るというわけか。ここの手前にも尾根上に北東に下る破線が半端にあるがこれには気づかなかった。

さて、どうしたものかとまた迷った。この歩きでは権次入峠も無理じゃないのか。ここを下ってしまおうか。尾根伝いだろうから迷うことはあるまい。地図を見る。464mの先で尾根がいくつか分岐しているが、ほぼ東に下る尾根を行けば、駐車地に近い車道に出られそうだ。しばらく悩み、誘惑にもかられた。結論はこのまま続行。都県境歩きにこだわりが生まれてしまっていた。せめて権次入峠までは行こう。これまでに特別になかったスポットも、黒山に行けばスポットにもなる。ここでの休憩タイムは14分。費やしのほとんどが悩みタイムでもあった。

(さすがに標識は整備されている)

![]()

(林道の終点)

![]()

下っては登るの繰り返し。周囲の景色に変化はない。ずっと植林の中だ。「黒山・小沢峠間のコースNO④」の標識が出てくる。看板の概略図では黒山が近づいている。

ちょっと下ると、左手に広場のようなものが見えた。776m標高点の少し手前。地図を見ると、青梅側から林道がここまで入り込んでいる。

ビニール入りの手書きの説明書きが樹に結わえてあった。「あの鎌倉時代の名将、畠山重忠の軍勢が数度通過したこの地、馬乗馬場ですが! 平安時代の美女〇〇〇〇が一時逃れ住んでいたという説から呼ばれました」と記されている。〇部分は字が消えて読めない。裏をひっくり返すと、Wikipediaの<常盤御前>のページの刷り出し。重忠も常盤御前も知ってはいるが、ここにこんなものが何であるのか。せいぜい、ここが「馬乗馬場」というスポットなのかと思った程度のこと。

(この辺が馬乗馬場)

![]()

ようやく植林から抜けたとほっとしていたら、再び植林に入り込んだ。すると、ここに手書きの「マノリババ」の標識があった。林の中ではあるが、ちょっとした平地になっている。さっきの説明書きと同じ筆跡で「マリノババ 昔武勇の誉れ高く、その清廉潔白な人柄で坂東武者の鑑とされた〇〇〇〇達が行軍の途中、ここで軍馬を休ませた場所と呼ばれている」とあった。この〇は畠山重忠だろう。さらに、別人の手書き標識があり、これには「馬乗馬場 マノリバンバ 平安時代の名将畠山重忠の軍勢達が鎌倉幕府への道の途中、ここで馬の調教を行ったとしるされている。居住地埼玉と鎌倉迄の遠距離を数多く往復した武士・郎党達、そして馬も大変な苦労であったろう」とある。

ここは歴史好きなハイカーが訪れるところらしい。ご丁寧な説明でだいたいのことはわかった。つまり、古に、畠山重忠一行がここを通過する際に休んだり、馬の調教をしたところなのだろう。

(一時的に植林帯から抜け出す。)

![]()

(手頃な岩が出てくる)

![]()

景色が変わって、岩が出てきた。植林が消えて広葉樹が左右に広がっている。ほっとした。名栗村設置の標識がある。黒山まで0.6kmだ。この標識の支柱に何やら書き込みがあった。消えかかってはいるが、「常盤尾根」とも読める。そういえば、常盤尾根というのをネット記事だったかでちらりと目にしたことがあっなぁ。林道終点からの常盤御前の疑問がここでようやく解消した。最初に見た説明書きは常盤尾根の説明だったようだ。

(黒山山頂)

![]()

(周囲にはこんなキノコが多い)

![]()

岩がちなところを通って行くと、600mの半分も歩かずのうちに黒山に着いた。ここは三角点峰。標識には850mとあるが、手持ちの地図では842.3mになっている。ベンチもいくつかあって、八畳間ほどの広さがある。展望はない。水を飲み、タバコを吸って10分休む。水筒の水が半分になってしまった。地図を見る。この先、一旦下り、権次入峠までは90m近く登り上げるようだ。ちょっときついかなぁ。まぁ、今日の終点と思えば気持ちも楽だ。ちなみに、ここから峠までのコースタイムは30分とあるが、今日の体力、疲労度では40分はかかるだろうな。立ち上がったベンチ、相変わらずの腰部分は雑巾がけになっていた。それもさらに色濃くなっている。

(植林帯復活。じわりと暑くなってきた)

![]()

下りかけて、塩飴をなめるのを忘れて荷を下ろして飴を出していると、峠の方からチャリンチャリンと音がした。ようやくハイカーに出会えた。単独のオッサンだった。背中にヘルメットなんか括り付けているから奇異な目で見られたろう。ただ、最近は、普通の山歩きでもヘルメット持参する心配性の方もいるし、その辺はどうなのか。

気づかずの間に植林歩きが復活していた。ただ、植林も薄くなっていて、外側には雑木が混じり、陽も射し込んでくるようになった。これはこれでいいが、相応に体感温度も高くなりつつある。左側の各種の掲示板は、青梅市発行から奥多摩町発行の物になっている。

(権次入峠)

![]()

遭難碑らしきものを見るふりをして休憩。権次入峠は先に見えている。休んでベンチに腰かけているオバチャンの姿も見える。権次入峠に到着。ヤレヤレだ。コースタイム30分を切る26分だ。今日の自分には快挙だろうな。

挨拶はしたが、ベンチに腰掛け、疲れた表情でウチワを仰いでいるオバチャンとの会話は生まれない。周囲に他のハイカーはいず、自分としては、非常に居心地の悪い状況になっている。かなり重苦しい。さりとて、自分から気軽に話しかけられるような方ではないようだ。ここまでとは思っていたが、しばらく立ち休みをして、息を整えただけで、自然に棒ノ嶺の方に足を向けてしまった。歩き出したところで、埼玉側から単独のオッサンが息を切らせて登って来た。もう少しはいればよかったか。

この「権次入峠(ゴンジリ峠)」だが、以前寄った際には、何も気にせずにおかしな峠の名前だなと思っていたが、「入=沢」と知ってしまえば、「権次入=権次沢」ということになる。権次は人名として、地図を見ると、名栗側からの一般道のちょい西側、もしくは離れた南側に谷地形が見られる。いずれかが権次入ではなかろうか。「入」である以上、奥多摩側ではあるまい。

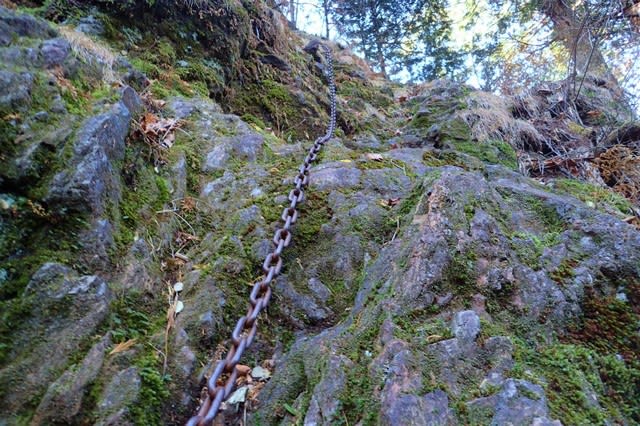

(棒ノ嶺に向かう)

![]()

(ロープの右側が従来の登山道)

![]()

都民ハイカーも多数訪れる棒ノ折山だ。しばらく林道のようなところが続く。登りになると、これまでのハイキング道は通行止めになっていて、その脇をロープが上まで巻かれ、その左側を登るようになっている。自然保護云々の理由によるようだが、確かに、これまでの道を覗くと、あちこちがズルズルになっていて、これでは、雨の日は滑って転倒して危険という判断だろう。

(棒ノ嶺山頂)

![]()

(これではなぁ)

![]()

木の根が張り出したところを登る。コースタイムは峠から20分とあったが、10分ほどで棒ノ嶺山頂に到着。その間に下りハイカー5人ほどと出会った。

山頂には7人ほどのハイカーがいた。いずれもお食事中で、ちょっと見る限り、単独氏は一人だけ。今日の展望はよろしくない。山のシルエットが見えるだけだ。風はかすかに流れてはいるが、備え付けの寒暖計は28℃をさしている。959mでこれだから、麓では35℃近いのではないのか。

だれもいない東屋で水を飲んで一服する。県境に出て食べた菓子パン以来、食欲はない。ちょっと休んでさっさと下るとしよう。立ち上がると、ベンチは相変わらずベットリとなっていた。ここにだれもいなくてよかった。いたら誤解されかねない。東屋には百円ライターが落ちていた。着火したのでいただくことにする。権次入峠までの間に3人ほどと出会う。峠では2人休んでいたが、小沢峠の方に下って行った。

権次入峠からの下り、コースの選択の余地はない。諏訪神社に戻るわけだから、この先の岩茸石から林道名栗線に向けて下るコースしかない。これを歩いたことはない。この時は、林道のショートカットコースもあるからと、林道歩きにさして苦痛を予想もしてはいず、長くなったとしても、最終的に棒ノ嶺を選んだわけだから、仕方もあるまいと思っている。天目山林道を延々と下ったこともあるし、それに比べれば時間も1/3程度のものだろう。

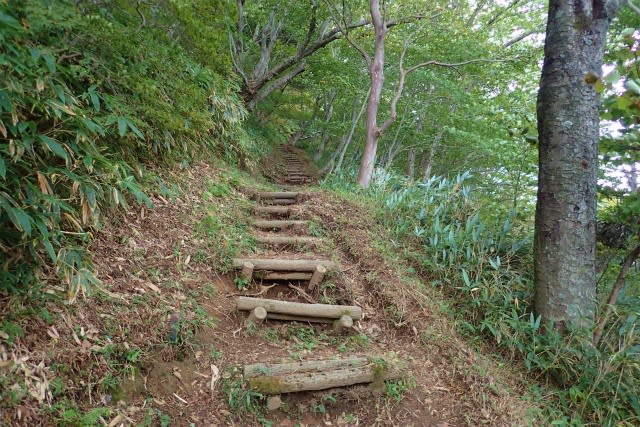

(峠から下る。この階段を利用するハイカーはいるのだろうか)

![]()

(ようやく階段から解放される)

![]()

嫌らしい木の階段が下っていた。これを歩くことはしない。脇の踏み跡を下る。意外と急だ。8年前、K女グループを連れてここを登ったことがあるが、登っているよりも待っている時間の方が長かったことを思い出す。

(岩茸石。東京側に岩茸石山というのがあるが、関係はないだろうか)

![]()

岩茸石着。3人の青年が戯れていた。向こうからコンニチワと声をかけられてしまった。これから登るところらしい。ここでコースは3つに分岐する。標識には、下って来た方向に「ゴンジリ峠・棒ノ嶺」があり、直進が「河又バス停」、右は「トウギリ林道へ」、左は「白谷沢登山口」となっている。ここは左に行きたいところだが、これをやるとバス停2つ分の車道歩きになってしまう。たかが2つとはいっても、この辺のバス停間隔は長いに決まっている。トウギリ林道(地図上は大名栗線)方面に下る。

(林道方面へ)

![]()

(標識でここから左に導かれる。後で気づいたが、破線ルートは直進だろう。それが証拠に、棒ノ嶺方面は手前から下っているのに右方面を指している。標識そのものを故意に移動したのだろうか。勝手な想像だ)

![]()

こちらのコース、利用者はあまりいないのか、踏み跡は細い。植林の中をジグザグに下って行くと、ちょっとした鞍部に出たところに標識とベンチが置かれている。標識は一方向のみになっていて、左に下る方向に「名栗川橋へ2.8KM」とある。あと一時間弱だなと安心し、水筒の水も1/5ほど残すまで飲み、一服した。

すっかり重くなった腰を上げ、標識に従って左手に下ると、ほどなく林道に出た。舗装林道だ。何だかおかしな感じがした。こんなに早く林道に出られるはずはない。下り予定は破線路で、一度林道を横切り、また山道を下り、改めて林道歩きになるはず。さりとて、林道の向かい側に続行ルートは見えず、ここにある標識は「↑棒ノ嶺」だけだ。しゃがみこみ地図を広げ、GPSを見ると、先ほどのベンチから左に下ってしまっていたが、あそこは直進すべきようだった。だが、そちらへの標識はなかった。まぁいいか。どうせこの先で破線路の延長部に出られもするし。

立ち上がると、後ろから乗用車が2台やって来て、自分の脇に止まり、運転しているオッサンが「ここから1時間の歩きになるよ。乗らないかい?」と声をかけてきた。こういうことは滅多にないことだけにうれしかったが、自分の身体が相当に汗ばんで臭いこと、そして、破線路続きから下るつもりでもいたので、丁重にお断りした。「いや、歩いてみたいので。ありがとうございます」。2台の車は、自分が向かう方向に下って行った。

(林道歩き。かなり前に有間峠から逆川林道をジムニーで走った時は落石だらけのデコボコ道だったので、ここもまた未舗装林道とばかりに思っていた)

![]()

破線路の入口はそろそろかなと周囲を見ながら歩いたが、やはり車に乗せてもらうべきだったかななんて考えていたりしていたせいか、気もそぞろになっていたのだろう。ショートカットの入口を見つけ出せないままに林道を下っていた。ここは、ショートカットルートは廃道になったのだろうと思い込むことにし、林道歩きに徹することにしよう。しかし、舗装林道とは知らなかった。地下足袋はスパ地下だったため、そのうちに足の裏が痛くなってきた。

5分も歩いた頃に「3.0km」の標識を見た。これ、起点から3kmという意味か? ということは、ベンチにあった「2.8KM」とは何だったのか。ショートカットルートの距離だとすれば、標識の向きを45度ずらしたとしか思えない。確かにそれは頷ける。記された一枚板の棒ノ嶺方向は明後日方向になっていた。今や通って欲しくないコースなのだろう。ここまで歩いてしまった以上は、舗装林道をテクテクと歩くしかない。

(この上流にわさび田があるようだ。きれいな沢だった。泉入よりこちらの沢が幽玄の雰囲気だ)

![]()

途中、右手にきれいな沢を見かけた。葉に隠れて手書きの「わさび田→」の標識。きれいな小滝が続いている。わさび田が上にあるとすれば、水もきれいだろうと、空になりかけた水筒に水を半分補充する。

下に行くに連れて、暑さも増してきた。水を飲んだ分、そのまま汗で垂れ流し状態になっている。帽子をかぶっているのに、ボタボタと汗が落ち、そのたびにメガネに汗が付き、使い物にならない手拭いから転じて首に巻いて使っているタオルもまた濡れてしまい、メガネを拭いても曇り続けるだけだ。

(下から来れば、すんなりとここに入って行くだろう)

![]()

(熊野神社)

![]()

「2.5km」の標識を過ぎ10分ほどで、左手に「棒ノ嶺↑」の標識が置かれていた。踏み跡は林の中に向かっている。入口だけは生きているということか。看板には「人工林の中を1.0KMで岩茸石。それから1.1KMの尾根を登ると棒ノ峰の頂上です」とあった。ここまで大迂回しながら林道を歩いて来た。改めて思うが、途中からのショートカット入口は単に見逃してしまっただけのことだろうか。

ダラダラと歩いていると、左手に神社らしき建物が見えた。回り込むと、熊野神社。その前に参道らしき踏み跡が下に向かっている。ここでショートカットしようかなと思ったが、どこに出るやも知れず、林道歩きに復帰。

(林道ゲート。下から見ている。この先に手寄せできないゲートがある)

![]()

「名栗川橋へ1.4KM」の標識を過ぎると、林道を遮る通行止めのゲートが置かれていた。二重になっていて、先のゲートはちょっとずらせば問題ないが、手前のこれは、関係者のカギでもなければ開閉できないものだろう。改めて地図を見る。名栗川橋に向かう林道はこれだけで、途中の分岐はない。奇特にも、このオレを拾おうとしてくれたオッサン達の車はどこをどう通って行ったのか。あるいはこの地域の関係者で、ゲートのカギでも持っていたのか。おそらくそうだろう。車道の水たまりの先には車輪の跡が残ってもいたし。そうとわかれば安心して小用も足せる。他に車は通るわけもない。

(右に湯基入を眺めながらの下り)

![]()

(森のこみち)

![]()

(大松閣)

![]()

右手に湯基(とうき)入を見ながら下って行くと、ようやく大松閣のような建物が見えた。周囲は整備されていて、「森のこみち」やら「せせらぎのこみち」が整備されている。あの760m級ピークから下れば、やがては森のこみちにでも出るのだろうか。下の小川では家族連れが水遊びをしている。送迎バスのボディには創業大正3年とある。後で調べると、ここの日帰り入浴は1,500円。名栗辺りに泊まることはないだろうが、老舗旅館のことだ。宿泊代も高いだろうな。

若山牧水の歌碑と、左に曹洞宗の古刹らしき寺を見てようやく県道が見えてきた。その前の何かの施設の前のコンクリ階段に腰をおろして水を飲む。いやぁ長かった。

(名栗川橋。埼玉県特定有形文化財とあった)

![]()

(県道歩き)

![]()

(左に名栗川の河原を見ながら)

![]()

県道歩きもまた長く感じた。まして一本道だ。名栗川沿いのバイパス。河原ではバーベキューや水遊びを楽しむファミリーが結構いる。この辺の学校はすでに始まっているようなので、都心から遊びに来ているのだろう。

(あれっ、もうコスモス?と思ったが、別に秋の花というわけではないらしい。キバナコスモス)

![]()

(諏訪神社に到着。久しぶりの歩きで長く感じた)

![]()

駐車地に着いた。ぐったりしている。足裏にもマメができてしまったようだ。冒頭で記した赤い三角ポールも入口に移動していたので、ここは長居は無用と、靴だけ交換してさわらびの湯に直行した。

ここの温泉には一度来た記憶はあるようだが、定かではない。駐車場はガラガラ。本日休業では目もあてられないなと思ったが、風呂はさらに先だった。3時間800円。高いかどうかはともかく、3時間も一人ではいられないわと思いつつ、中に入る。ようやく人心地がついた。露天にも行きたかったが、ここの露天は狭く、せいぜい6人くらいといったところで、ずっと学生らしき若者が占拠していて、露天には入れなかった。

風呂上り、自販機でレモンジュースとアイスクリームを買い、エアコンの効いた畳の休憩室で寝転がって口にした。腹も空いていないわけでもなかった。道中の食べ物は菓子パン2個だけだったし、おにぎりはそのまま残っている。今になっても、どうも食べるのが面倒な状態だ。

往路は高速を使ったが、帰路は一般道にする。ちょうど通勤の帰宅時間に入ってしまい、家に着くまで3時間近くかかってしまった。水分を大量にとられたようで、途中、我慢できずにコンビニに寄り、冷たい茶を買い、あっという間に飲み干した。

何だかよくわからないような歩きで終わってしまった。あの泉入は失敗だった。倒木に辟易してしまった。倒木がなかったら地味沢ランクにはなっていたろう。ただ、今回は本流ルートを外れてしまったが、倒木に苦闘しながら大系に載っている最後の15m大滝を見たとして、印象はどう変わったろうか。上に出ると、今度は日頃の歩き不足と暑さにやられてしまった。やはり、まめに歩くようにしないといけないなぁ。

たかが休憩込み7時間15分の歩きだったが、ここのところ、まともなブログ記事もアップしていない。ついダラダラした長い話になってしまった。

(本日の軌跡)

![]()

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()